【前編】"スマホ1台で世界を変える" ―技術×創造で挑む課題解決

大学でデータサイエンスを学ぶ一方で、プログラミング、音楽制作、映像制作といった独自の創作活動も精力的に続けている大塲さん。「好きを追求する」という信念のもと、学びと創造の両輪で自らの可能性を広げ、技術を通じた社会貢献という目標に向かって歩んでいます。前編では、ものづくりに興味を持ったきっかけから麗澤大学進学を決意するまでの歩みについて、お話を伺いました。

※取材時、1年次生

物理からデジタルへ、創作の軸が進化した原点

―ものづくりに興味を持ったきっかけを教えてください。

-

子どもの頃からものをつくることが好きで、折り紙や段ボールを使ってさまざまな工作を楽しんでいました。特にレゴ®ブロックは夢中になりましたね。しかし、次第に「物理的なものづくりには限界があるのでは」と感じるようになりました。そんな時に出会ったのが、パソコンとプログラミングです。

最初に触れたのは、小学3年生の頃に使い始めたScrachというビジュアルプログラミング言語でした。すべて英語表記で、始めは手探り状態でしたが、ボタンを一つひとつ試しながら動きを確かめていくうちに、「パソコンを使えば、これまでできなかった表現ができるようになる」と感動したのを覚えています。

―そこから活動の幅が広がっていったのですね。

はい。中学生になってSDGs(持続可能な開発目標)の考え方を知り、「ロボットを活用して社会課題を解決できないか」と考えるようになりました。それまでのものづくりは自分の楽しみのためでしたが、技術を活用すれば世界を変えることができるかもしれない。その気づきが、その後の活動の原動力になりました。

技術×創造で広がる可能性

―中学・高校時代にはどのようなものづくりをされていたのですか?

-

プログラミングの活動を続ける中で、「ほかにも可能性があるのではないか」と考えるようになりました。そこでまず始めたのが、音楽制作です。中学3年生の時にパソコンで作曲ができることを知りました。今度は音楽という新しい創造の世界が目の前に広がりました。そこからEDM(Electronic Dance Music)というジャンルが好きになり、パソコンで音を重ねていく作業に没頭しました。プログラミングと同じで、デジタルツールを使えば、専門的な知識がなくても表現できることに可能性を感じました。

-

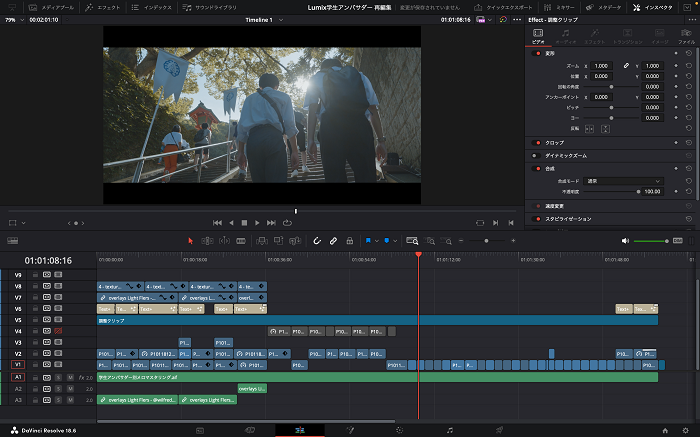

そのほか、映像制作にも取り組みました。スマートフォンでVlog(Video Blog)動画がつくれることを知って、面白そうだと思ったのです。高校2年生の時には、映像制作を志す学生を支援するプログラムのLUMIX学生アンバサダーにも選ばれました。映像と音楽を組み合わせた作品をつくる中で、技術と表現の融合に手応えを感じました。

アプリ開発で社会課題に挑戦

―アプリ・Webサービスの開発コンテストにも参加したそうですね。

「アプリ甲子園」というコンテストに2度挑戦しました。高校1年生の時は、自分自身の服を買いすぎてしまう習慣を改善するために、クローゼットの中身を可視化するアプリを開発しました。スマートフォンに自分の服を登録して、買い物に行く際にどんな服があるかを確認できるものでした。

-

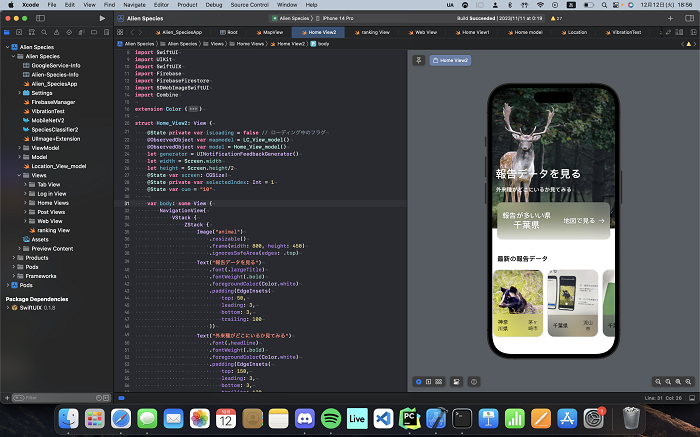

高校2年生の時は、ボーイスカウト活動で自然に親しむ中で外来種の問題を知り、それを解決するためのプラットフォームをつくろうと考えました。当時は外来種を発見しても報告できる仕組みがなかったため、外来種を報告・管理できるプラットフォームを開発しました。AIを使って外来種を自動判別する機能も実装しました。

データ活用の重要性に気づき麗澤大学へ!

―アプリ開発を通じての気づきはありましたか?

-

開発した外来種アプリには、発見場所や時間、写真など、たくさんのデータが集まりました。しかし、それをどう使えばいいのか分からなかったのです。ただ情報を集めるだけではなく、社会に役立つ形に変える方法があるはずだと思い、データ活用を本格的に学びたいと考えるようになりました。

ほかの大学はプログラミングのスキルを学ぶことが中心でしたが、麗澤大学は「技術を使って何を実現するか」を重視していました。ここなら、自分のやりたいことができると確信し、進学を決めました。

―これまでの活動を通して、大事にしてきた考え方や成長したと感じる点はありますか?

自分の原動力は「好きを追求する」ことです。小学生でものづくりが好きになり、中学生ではプログラミングに出会い、高校ではアプリ開発に挑戦しました。それらすべての経験が、今につながっています。

特に高校時代のアプリ開発では、家族や先生からアドバイスをもらいながら改良を重ねました。「ビジネスとして成り立つのか」「社会にどんな影響を与えるのか」といった視点を教えてもらい、多角的に考える力が身につきました。こうした経験を通じて、「技術を学ぶだけでなく、それをどう使うかが大事なんだ」と実感しました。大学では、実際に社会の問題を解決する方法を学び、さらに挑戦を続けたいと思っています。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。