「グローバル基礎演習」は、米国経済における大統領選に焦点を当て、歴代大統領から現職のトランプ大統領まで、政党ごとの政策の違いや背景について学びます。授業では、経済政策に関する英語に慣れるとともに、賛成派・反対派それぞれの立場から政策を調査・研究し、討論を重ねるディベート形式で進行します。前編では、担当する萩野先生に「グローバル基礎演習」の目的や授業で大切にしていること、学生に学んでほしいことについて伺いました。

答えは簡単に見つかる時代――だからこそ意見を持つ力が大切

-

グローバル基礎演習は、従来の講義のように知識をインプットするだけでなく、アウトプットの練習に重点を置いた授業です。私が特に重視しているのは、学生に議論の仕方を学んでもらうことです。

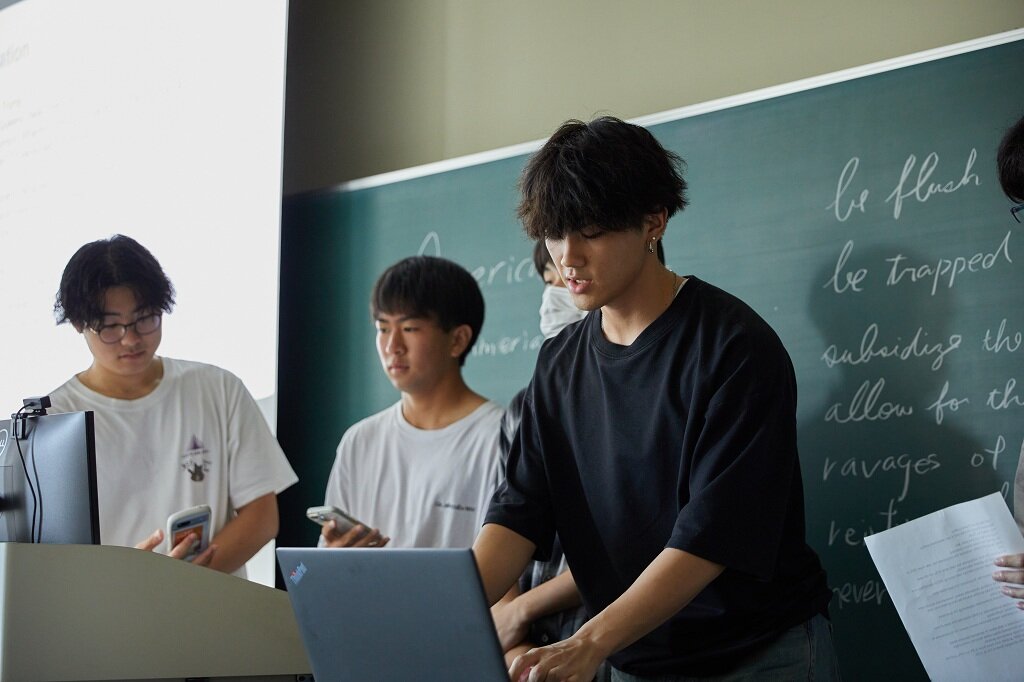

麗澤大学に在学している若者は「空気を読む」文化の中で育ってきたからか、率直に議論を交わす経験があまりなかったように感じます。一方で、グローバル社会では議論や対立は当たり前であり、その中で生き残っていくために、ディスカッションのスキルは不可欠です。本年度の授業では、アメリカの歴代大統領の政策を題材に、毎週ディベート形式で授業を進めています。

ディスカッションといっても、いきなり自分自身や身近な話題について議論すると、感情的な見解や気恥ずかしさを伴うことがあるでしょう。そこで、あえて学生にとって縁遠い他国の政策を題材にする工夫をしています。身近ではない分、賛成でも反対でも、気兼ねなく意見を述べられる環境が整うのです。

政策は国ごとに背景が異なり、日本人の感覚では「どちらとも言えない」場合もあります。だからこそ、あえて党派対立に焦点を当てたディベートに取り組むことで、主張をしやすくなると思っています。

本年度は、経済学部の国際経済・金融コースと国際学部のグローバルビジネス学科の学生が合同で受講しています。経済政策の効果を重視する経済学部の学生と、多様性を重視する国際学部の学生。それぞれの特色を活かして役割分担を行うことで、建設的な議論に発展しています。

臆せず自分の考えを披露する、それがグローバル社会で活躍する第一歩

最も大切にしているのは「学生が物おじせずに、はっきりと意見を表明すること」です。授業中は細かい指摘をせず、まずは十分にアウトプットしてもらい、その後で全体的な講評をするようにしています。学生自身に挑戦してもらうことを重視しています。

-

指導の際に、特にこだわっているのは「明確なポジションを取ること」です。日本人は曖昧な表現で対立を避けようとする傾向がありますが、それでは議論が成立せず、まあまあ、で終わってしまいます。

私自身、20代の時にOECD(経済協力開発機構)の国際会議に参加する機会をもらいました。英語に不安もありましたが、当時の上司から「迷ったら手を挙げろ。とにかく発言しろ」と背中を押され、勇気を出して発言しました。

その結果、米国連邦準備制度理事会の参加者から「君は会議で発言した初めての日本人だ」と評価していただき、その後、ワシントンD.C.のオフィスに招待してもらったりもしました。正確性よりもまず、自分の考えを示す勇気が重要なのです。

大学は「学び続ける力」を養う場

-

私は大学の授業を「一生学び続けるための学習方法を身につける場」と考えています。授業中、学生が「政府が介入すると効率的な資源配分が歪められる」と発言したことがありました。これは高度なミクロ経済学の一般均衡理論に関わる概念です。多分、今は内容を理解していないでしょうが、この後、通常の授業で説明を聞くと、深い理解につながるでしょう。自ら調べると、興味や疑問が生まれます。

重要なのは、アウトプットファーストです。高校までは、どれだけインプットを一生懸命積み上げたかで評価されることが多かったと思います。社会では、どのようなアウトプットができるかで競い合いますが、インプットは少なければ少ないほど、効率的と評価されます。

大学でも、まず挑戦してから学ぶというアウトプット優先のアプローチの方が、実は効率的で深い学習につながると思っています。テスト勉強でも、すべてを理解してから問題を解くのではなく、まず過去問に挑戦して理解できない部分を見つける方が効果的です。授業でも同じことが言えると実感しています。

将来的には、アフリカの発展途上国やツバルのような島国を対象に、「どうすれば経済と人々の生活を向上できるか」といった実践的な政策立案にも挑戦してもらいたいと考えています。2年次生の段階でも、予想以上に高度な議論ができることがわかりました。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。