「グローバル基礎演習」は、米国経済における大統領選に焦点を当て、歴代大統領から現職のトランプ大統領まで、政党ごとの政策の違いや背景について学びます。授業では、経済政策に関する英語に慣れるとともに、賛成派・反対派それぞれの立場から政策を調査・研究し、討論を重ねるディベート形式で進行します。後編では、「グローバル基礎演習」に参加させていただき、授業の様子をレポートしていきます!

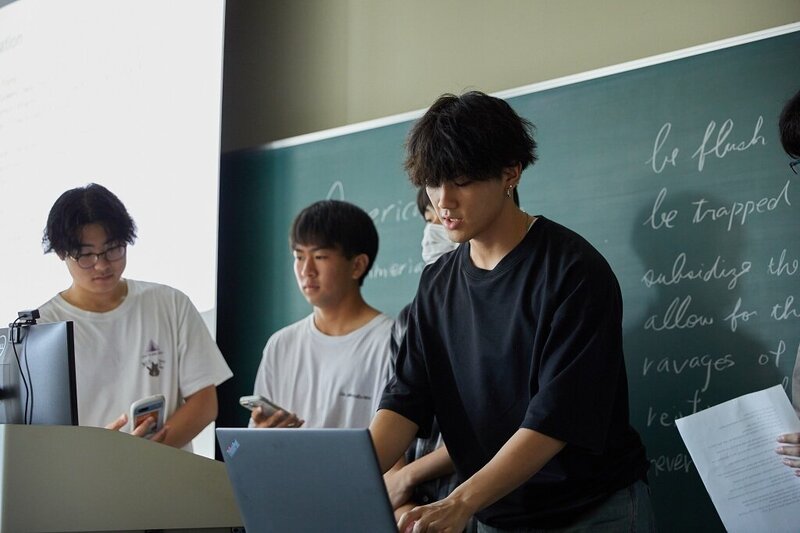

学生主体で進むディベート形式の授業

-

この授業は、グローバル基礎"演習"という名の通り、教員が一方的に教える講義ではなく、学生が主体となり進めるのが特徴です。経済学部の学生は「共和党の大統領」派、国際学部の学生は「民主党の大統領」派として、それぞれ賛成派と反対派の立場になりきって、政策を調査・研究します。発表と討論を繰り返す中で、自らの意見を形成していきます。

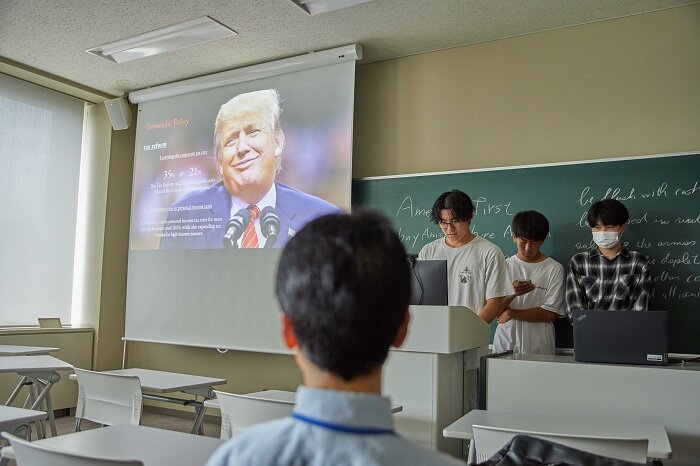

この日取り上げられたテーマは、「共和党トランプ大統領(第1期)の政策」について。第45代アメリカ合衆国大統領として2017年1月に行われた就任演説の映像を振り返るところから授業が始まりました。

「America First(米国第一)」

「Buy American, Hire American(米国製品を買い、米国人を雇用する)」

「We will make America great again(米国を再び偉大にする)」

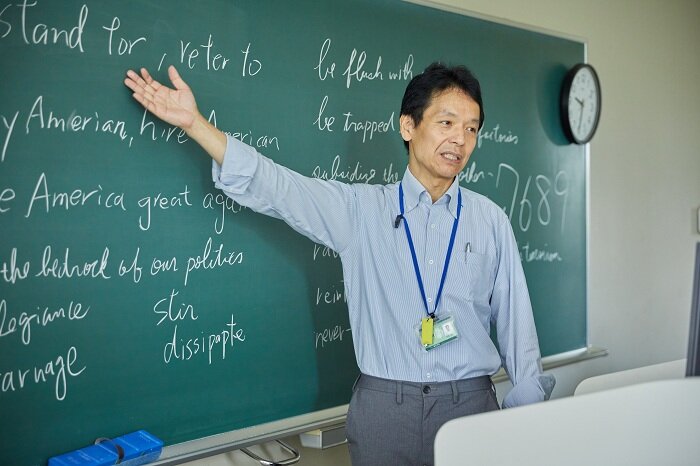

萩野先生は演説のキーフレーズを黒板に書き出していきます。「では今週の発表チーム、お願いします!」という一声で学生たちの報告会がスタートしました。

スピーチは誰に伝えるものなのか? 経済政策に関する英語に慣れる

-

まず経済学部の学生が、トランプ大統領を支持する共和党派として登壇しました。貿易政策や移民政策の厳格化、インフラ投資、規制緩和などの成果をすべて英語でスピーチしていきます。投影資料も全編英文で、既存資料の引用ではなく、自ら調べた数値や分析を盛り込み、自主的に作成したものです。

萩野先生は「最近は生成AIを活用する学生も増えていて、資料の完成度は授業を重ねるごとに高くなっていると感じます」と話します。しかし同時に「英語での話しぶりを聞けば、どこまで内容を理解して話をしているか、意外とわかってしまいますけどね(笑)」とも。

-

先生は全員のスピーチに耳を傾け、学生が一通り意見を述べ終わった後、英語の発音や作成資料の改善点について端的に講評していきます。ときには「どうしてその単語を使おうと思ったの? 無理して難しい言葉を使うよりも、もっとポピュラーな単語に置き換えた方が聞いている人の理解は深まるよ」と聞き手を意識する視点からもアドバイスしていました。

あくまでスピーチの目的は「先生に向けて」の発表ではなく、「視聴するリスナー」への理解促進と賛同を得ること。英語の授業とはまた違った、経済政策における基本的な議論法にも気づかされる新鮮な一幕でした。

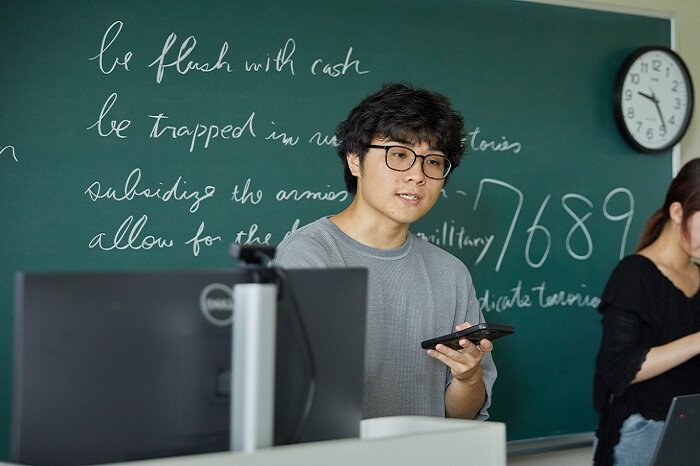

反対派の論理と即興力を磨く

-

次に登壇したのは、政敵でもある民主党派の学生たち。共和党派のスピーチに対して、反対意見をぶつけていきます。事前に発表資料は共有されているものの、実際のスピーチを聞くのは初めて。反対派の学生はヒアリング力と即興で考えを提示する力が問われる仕組みになっています。

萩野先生は「若い世代は『空気を読む』ことを重んじてきたため、率直に議論を交わす経験が少ない」と指摘します。だからこそ、民主党派の反論は単なる質問で終わらせず、「自分のポジション(意見)」を示すことを求めているのです。

さらに、反対派の意見を聞いた共和党派の学生もまた、意見に対抗する主張を即興で論じていきます。今回発表のなかったチームの学生にも「君はどちらを支持する?」と問いかけ、全員が自分の立場を示すように促します。

こうしたやり取りを通じて、学生たちは「賛成か反対か、自分はどちらの立場に立つのか」を明確に意思表示する姿勢を磨いていきます。それこそが、グローバル社会で必要とされる議論の力であり、萩野先生が授業を通じて最も伝えたい学びです。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。