【後編】 地域創生のプロフェッショナルから学ぶ、観光のこれから~失敗しないことより、創造すること~

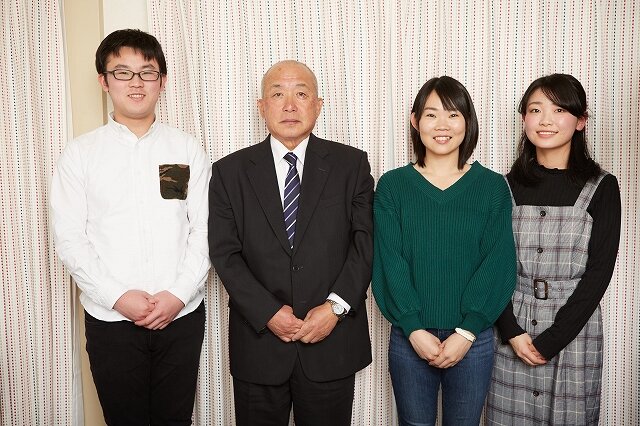

髙橋 秀樹 ※2021年度をもって退職

たくさんチャレンジして、プレゼンテーションそのものを楽しめるようになりましょう!

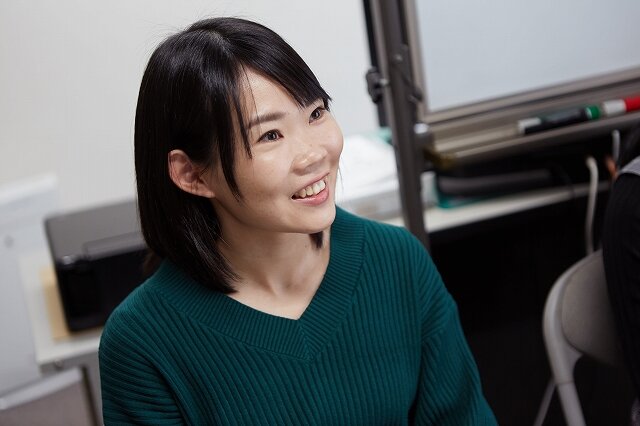

髙橋ゼミでは企画立案に終わらず、「企画を採用してもらうためには、中身のクオリティはもちろん、多くの人々を説得する力が必要」と、プレゼンスキルも重視し、毎年経済学部のプレゼン大会に挑戦しています。杉浦さん、髙橋さん、増田さんの3人は「ヘルスツーリズムによる健康と生きがいづくり」をテーマに、「政策提案の部」で発表しました。

「最初の頃は、画面を見るな、読むなと言われて戸惑いました。画面を見ずにどう発表するの?...と(笑)。画面に挙げるのは基本要素のみ。なぜ、これを挙げるのか?

その理由や根拠、魅力を伝えて、発表を聴く皆さんの理解と共感を得られるように、自分の言葉で語りなさいと言われ、何回も練習しました。本番は、たくさんの教職員の皆さん、企業の方々を前にして、ものすごく緊張。専門家の方たちに向かって、こんなこと提案してもいいのかなとドキドキでしたが、自分たちが一生懸命に考えたことを、自分たちの言葉で伝える、とても良い経験になりました」(増田)

「3人とも本番はとても堂々と発表していて、大きな成長を感じられて嬉しかったです。人前で話すのは、最初は誰でも怖いもの。私も今でこそ100人200人の前でも臆することなく話せますが、最初からそうだったわけではありません。とにかく数をこなし慣れるのが一番の近道です。そういう意味でプレゼン大会での発表は、とても良い機会でした。

せっかく挑戦するなら、譲り合うのではなく、自ら率先して『自分がプレゼンテーションで発表するんだ!』くらいの積極性を持って臨んでください。失敗を恐れないことが何よりも大切。むしろ失敗したほうがいい。失敗から学ぶことも多く、改善点を次に活かせますから。社会に出る前に、大学でたくさんチャレンジして、失敗もして、自分の意見を伝えるのが楽しい!とプレゼンテーションそのものを楽しめるようになれば、素晴らしいですね」(髙橋先生)

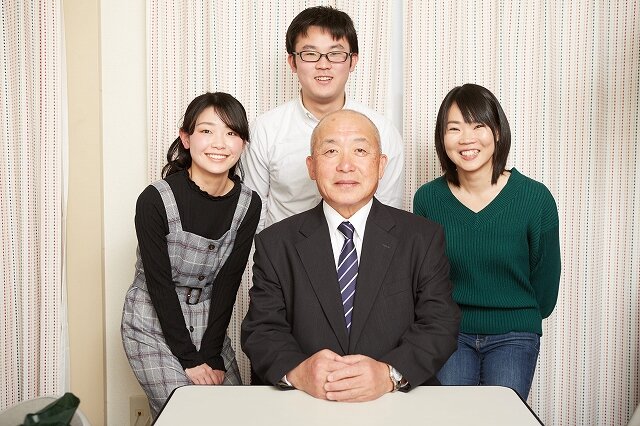

100%の正解はない。トライアルアンドエラーで、ブラッシュアップし続ける

「観光の世界では、100%の正解というものはありません。大事なのは失敗しないことではなく、失敗を活かすこと。100%の効果を狙ったのに、結果は20%くらいだった。何がダメだったのか?よく検証して失敗から学び、次はやり方を変えて再チャレンジすればいいのです。それに、ある時は成功したとしても、同じことをやり続けていては、

遅からず陳腐化します。試行錯誤しながらブラッシュアップしていけば、進化し続けることができ、ノウハウも蓄積します。成功しても失敗しても、クリエイトし続けること。その姿勢を、学生のうちから身につけてほしいと思います。

大学を卒業後、皆さんは観光、行政、交通業界をはじめ、メーカーや商社など多種多様な企業に就職していくでしょう。企業は大卒の社員に、将来は会社をけん引する人材となることを期待しています。会社の将来を左右する新規事業、重要な決定事項に関わり、判断実行していくことが求められるのです。その時、皆さんには力を発揮できるようになってほしいのです。自分で考え、人を率いて、会社や地域をより良い方向へ導いていく。そのための力を、このゼミで培っていきましょう」(髙橋先生)

観光をするだけではなく観光を提供する側として、私たちと一緒に学んでみませんか?

せっかく地域創生や観光をテーマに学ぶのであれば、学生のうちに日本国内や世界各地をたくさん訪ねてほしいと思います。それも、ただ観光するのではなく、目的やテーマを持って旅行してみると、様々な発見や刺激を得られますよ。

日常では体験できない、非日常の多様な世界を体験できることが、観光の醍醐味です。それを提供する側として学んでみると、観光する側では体験することのない世界に触れることができます。問題を発見し解決していく楽しさ、人々に喜ばれる魅力ある企画を立案すること、地域の魅力を発掘し、地域の活性に活かす歓び――それはとても奥の深い、楽しい世界です。観光に限らなくても、地域を元気にしたい気持ちがある方は大歓迎。私と一緒に、楽しみながら学んでいきましょう。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。