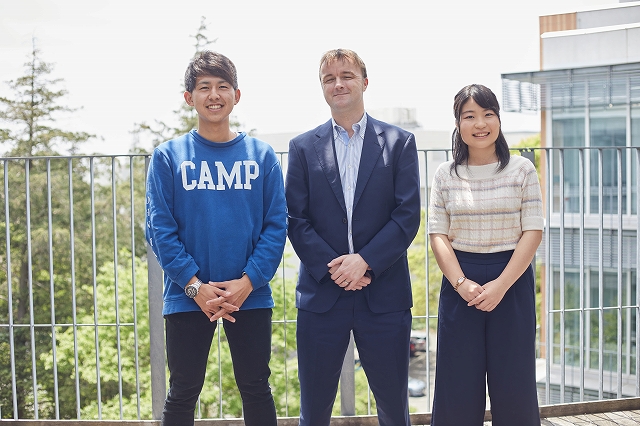

平野 友美

※2019年7月現在の情報です。

国連の模擬会議で通用する英語力や人間力を鍛える

麗澤大学は、学部を問わず1年次から「PBL(課題発見解決型学習)」(以下、PBL)という、課題解決を目指したフィールドワークを推奨。学生たちは日頃の授業に加えて、意欲的に学外活動にも励んでいます。

中でも活発な活動を続けるPBLのひとつが、麗澤模擬国連団体の活動です。模擬国連団体とは、参加者が一国の大使・代表となって様々な国際問題について考える、大学単位で参加するサークル活動のこと。日頃の活動を披露する場が、毎年、全米の主要都市で開催される「全米模擬国連大会」。麗澤大学は、2011年から毎年11月にアメリカ・ワシントンD.C.で開催される全米模擬国連大会に連続出場中です。

アメリカを中心に世界中から70を超える大学が参加し、国連を模擬する学生会議の場で麗大生が奮闘。その成果は3年連続受賞の快挙。しかも2018年は、3つの賞を受賞する偉業を達成しました。

2019年度からは第9期として活動がスタート。もちろん使用言語は英語です。秋の大会に向けて、団体メンバーは毎週1度必ず集まり、様々な国際問題を英語で深掘りしながら情報をインプットし、かつ議論のためのアウトプット力を高める日々を過ごしています。

ハードに見られる活動ながら、年々参加希望者が増加中。9期の総勢は過去最多の35名を超えます。麗澤大学は語学に定評があり海外からの留学生も数多く通うだけに、日常の学生生活からでも国際色溢れる雰囲気を自然と味わえる環境です。日頃の授業やサークルなどとは別に国際経験を養う活動に直に触れ合い、真剣勝負の場で自らを鍛えたい意欲的な学生たちを中心に、刺激に満ちたPBLとして展開中です。

磨くのは英語力だけではない。だからこそ「やりがい」がある

毎年恒例の「全米模擬国連大会」は、アジア圏からの参加は極めて少ないため、戦う相手のほとんどが英語のネイティブ。ハードルの高さは覚悟の上です。だからこそ、今回インタビューした学生二人の話を参考にしてください。二人とも最初から英語が堪能だったわけではないのです。

「幼い頃に海外在住経験があったこともあり、語学、特に英語に対する興味・関心が高く、実践的に英語を学べる環境を求めていました。英語は得意科目のつもりでしたが、入学当初はまだまだでした。授業がない長期休暇中も、忙しいけれどやりがいに溢れるこの活動を通じて実践力を身につけました。」(平野)

「すごく得意というわけではありませんでしたが、元々英語に興味がありました。授業以外でも自分を磨ける環境に身を置きたくて、模擬国連団体の活動に惹かれました。英語をツールとして、政治や経済、歴史などを国際的な視野で考え学べる環境はとても刺激的ですし、自分へ投資してこれからの未来へつなげたいです」(中村)

2019年度からは、新たにリチャード先生が顧問に就任。「意欲的な学生たちばかりで、頼もしい!」と太鼓判を押します。

「毎週の活動では、学生たちがそれぞれ調査してきた情報の共有や、テーマに基づくプレゼンテーションを行います。毎回の活動がとても濃厚です。私はファシリテーターとして、学生たち側から浮かびづらいアイデアを投げかけたり、議論が行き詰った時などに、きっかけを与える役割に徹しています。

毎週の活動以外にも、さらにグループ別に異なるテーマについて話し合ったり調査したりと、たくさんの時間をかけて活動をしています。この前もリーダーの平野さんとの打ち合わせがありましたが、あっという間に数時間(笑)。これらを厭わない積み重ねの先に、必ず一人ひとりの成長があると確信しています」(リチャード先生)

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。