国際学部 国際学科 日本学・国際コミュニケーション専攻(JIC)とは

クラスの3分の1を占めるアジアやヨーロッパなどからの留学生とともに、日本文化や日本語を見つめなおし、日本語と英語の両方で意思を伝える技術を学びながら、世界における多様な価値観の存在を知って、"多文化共生の方法論"を身につける。

目標とするイメージ:日本語教育人材(日本語教員、地方公共団体の日本語コーディネーターなど)・マスコミ・広告・ホテル・旅行会社 など

本専攻4つのポイント

- ポイント①

留学生と日本人学生のコラボレーションを基本コンセプトとし、25~30%余りの外国人留学生とともにクラスを編成。日常的身体感覚として多文化共生を学ぶ。 - ポイント②

英語だけでなく、韓国語、中国語、ドイツ語を選択することが可能。選択した言語への留学制度も整っている。多様な言語をツールとして操り、強みにすることが可能。 - ポイント③

「Japan Studies」(知っているはずの自分「日本・日本人・文化」について学びなおし、「気づき」を得る学び)を全ての学びの基盤として「世界」を捉え、学ぶ。 - ポイント④

大学院修士課程と接続した、日本語教育のプロフェッショナルを養成するコースを持つ。

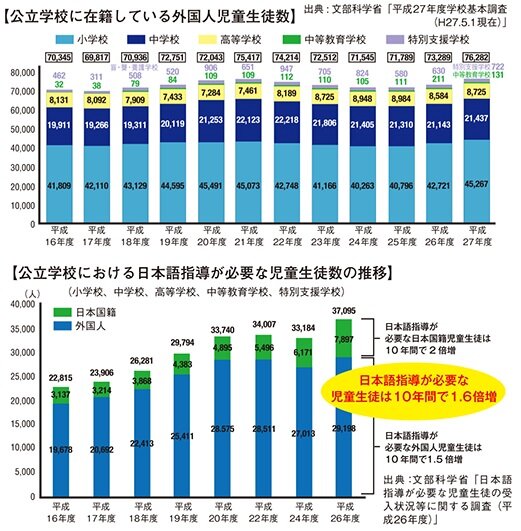

学校における外国人児童は年々増加。これからもっと増える予想も。

-

文部科学省が把握している外国人児童生徒数は、平成27年度には7万6千人を超えました。政府が外国人労働者の受け入れを積極的に行う方針であることからも、この先もどんどん増えていくことが予想されます。言語、人種、文化、宗教の違いなど異なる環視から、日本の学校で馴染めない勉強がわからない、教員側もどう指導したらいいかわからないなどの声が聞こえてきているのが現状です。

就学lこ対して日本語の教育、指導が必要な児童も多くいますが、そんな彼らに文化や環境を理解した上で生活や学習サポートを行うことのできる専門的なスキルをもった教員が各学校にいないのか現実です。単一民族国家である島国ニッポンは外国人と共に生活することに戸惑いがあります。でもこれからの時代、国際社会の一員として、彼らの間で立ち回り、助け合える人材が必要です。多文化、多人種が共に生活できる社会を作っていくことがこれからの社会人に求められているのです。

学びに実感を!教室の外の世界をつなぐ「JIC特別プログラム」

教室で得た知識を実際の現場で、どう活かすか? 日本学・国際コミュニケーション専攻(JlC)では

学知と生活知を融合させることに重点を置き、JIC特別プロクラムという課外プログラムをスタートさせます。

インドネシアで「日本語会話ボランティア・プログラム」

日本語母語話者がいない環境で学ぶ学習者の対話練習やスピーチのサポートをし、スピーチコンテストの審査員も務めます。生活習慣や文化の大きな違いを乗り越えた温かく確かな交流を経験し、日本、そして日本語を見つめ直すキッカケをつかむことが可能です。

こうした経験は、将来、仕事や職業につながる可能性があり、勉強した!という実感が持てる貴重な機会にもなります。

外国人児童学習支援ボランティア

-

公立校では外国人児童のケアができずに困っている例は多い。柏市も同様で、両親や児童・生徒たちは、日本の高校へ進学するにはどのような受験などの手続きを踏んでいくのか、進学後の日本語の学習は? また未就学外国人の子どもの教育、地域との学習支援のあり方はどうなっているのか、など様々な課題を抱えて悩んでいる現状です。

学生は学んでいる語学を活かして活動することができ、同時に困っている子ども達やその家族のサポートが出来る活動となっています。語学力を高めることはもちろん、何よりも貴重な経験を得ることができます。

3年次からは2つの履修コースに分かれて専門性を追究します!

Japan Studiesコース

日本文化に関する専門知識を学び、日本文化を再発見します。また、日本語の専門知識を学び、日本語教育のスペシャリストを目指せます。大学院(MC)との連携により、より高度な学びを実現しています。

多文化共生コース

「異文化研究」「多文化共生」「多文化社会研究」などをテーマに専門性を追究し、文化の多様性を理解しながら、異なる価値との共生の方法を身につけます。

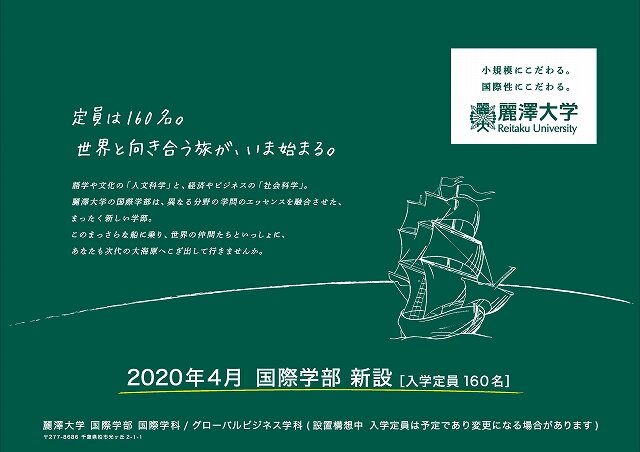

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。