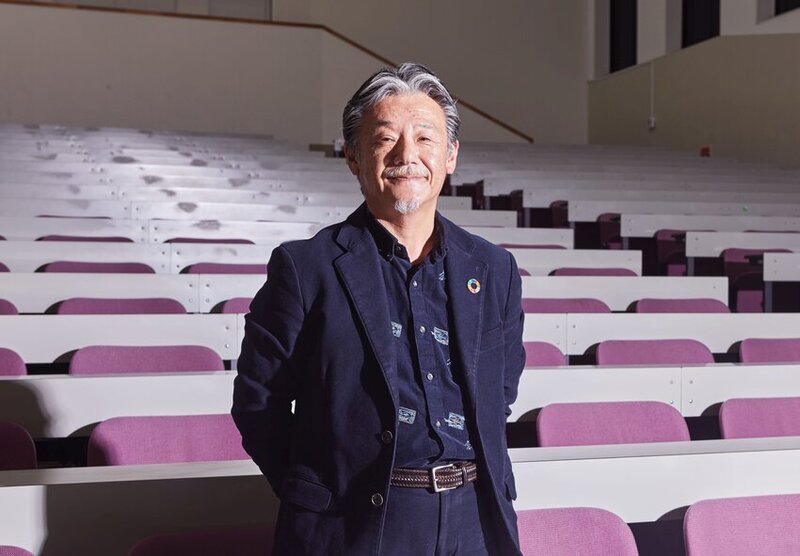

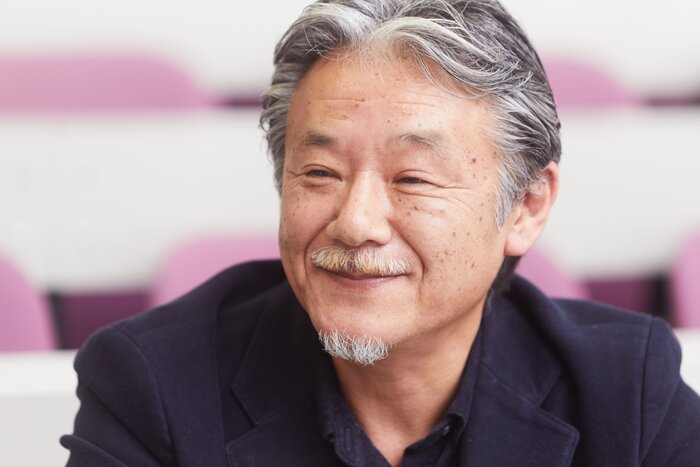

コロナ禍における国際協力について、松島正明先生へのインタビュー。 後編では、国際協力の現状と、高校生や大学生ができることは何か?お話を伺います。

できることからひとつずつ、「皆で一緒に」取り組んでいく

一方、SDGsの目標達成に対しては、国連や政府など行政機関だけで達成できるものではありません。自治体、NGO、大学など教育機関、民間企業なども重要なアクターであり、個人レベルでやるべきこと、できることもたくさんあります。私も、あなたも。たとえばSDGsのゴール6に関して言えば、歯磨きをする時には水道の蛇口を閉める、洗濯は毎日しないで節水を心がけるなど。これらは今すぐ個人でできることです。どんな些細なことでもいい、大切なのは、「他人事ではなく、自分事として」皆が一緒に取り組んでいくこと。仲間と一緒にやってみる、高校、大学を挙げて取り組む、その取り組みをさらに地域に拡げるというように、皆がつながり合って協働して取り組んでいけば、たとえ小さな取り組みであっても、やがては世界を変える大きなアクションにつながります。

「日本」を知らずに世界は語れない

-

先日、ある高校で講演をした時のこと。参加者の高校生からこんなことを言われました。「途上国への支援も大切だけど、今は日本も大変ではありませんか?少子高齢化、過疎化は深刻だし、日本にだって貧困はあります」と。彼らは海外だけでなく、日本の問題にもちゃんと気がついているのです。どこの国でも若い世代は「グローバル化」といえば自国外に関心を向けることが多かったと思いますが、今の高校生は、海外のみならず日本に対しても関心がある。そこに、私は大きな希望を感じています。大学では、世界で起きている事柄に興味を持ち、外国語や世界各国の事情などについて学ぶことはもちろん大切ですが、同時に日本のこともしっかりと学んでほしいと思います。

-

日本とは、日本人とは何か、日本が今なぜこうなったのか?を知らなければ、外国に出かけた際にその国がどうしてこうなったのかを正しく理解することはできないし、そもそも、自国のことも知らないようでは、諸外国の人々から信用を得ることはできません。日本はどんな国だ、それに対してアフリカは?中国は――?と常に広い視野と豊かな好奇心を持ち続けながら、貪欲に学ぶこと。加えて身につけた知識やアイデアを率先して実践しましょう。それこそ、水道の蛇口はちゃんと閉める、とかね(笑)。「知る・気づく」から、さらに進んで、「自ら行動する」ことが、より良い世界をつくることにつながります。意識の高い高校生の皆さんなら、きっとできると思います。

「覚悟」を決めたら、のびのびと。やりたいことをたくさん経験してほしい

多様なことを経験するからこそ、「人間力、胆力(魅力)」が身について、世界の誰とでも信頼関係を築くことができる人間になります。皆さんも、世界中の人たちとパートナーシップを築き、平和な未来を目指して「率先して動く」ことのできる人になってください。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。