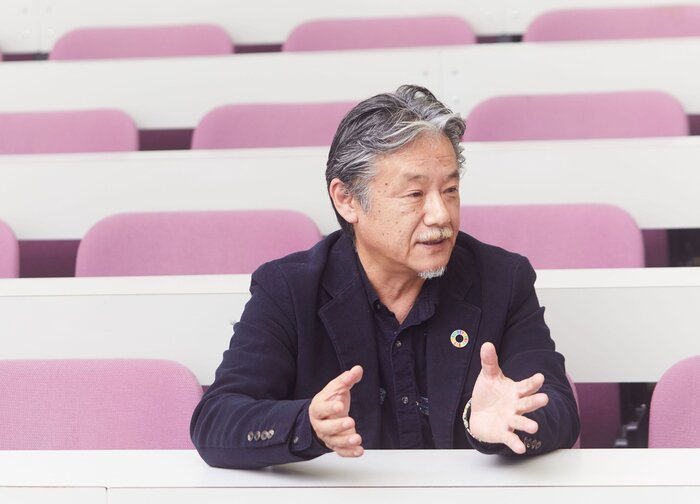

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、国際協力・国際交流は今、大きな影響を受けています。海外渡航など活動が制限される中、これからどうなっていくのでしょうか?今回は、コロナ禍における国際協力について、JICA職員として紛争地域の平和構築などに携わってきた、松島正明先生にお話を伺います。 JICAとは、SDGsの主な対象である開発途上国の様々な問題を解決するために、資金や技術の提供、人材育成などの国際協力を行う日本政府の援助実施機関です。前編ではまず、松島先生が国際協力の道に進むことになったきっかけや、現場でどのような仕事をされていたのか?先生のこれまでをお聞きしました。

「困っている人たちのために仕事をしたい」銀行員からJICA職員へ転身

JICA出向時は企画部で、担当国のマクロ経済・社会分析や開発プロジェクトの企画立案などを担当しました。アフリカ、中東、アジア、中南米と、援助対象である途上国に赴いて、相手国政府関係者や現地住民などの話を聞き、当該分野の課題分析に基づいた具体的な対策案について開発コンサルタントの力も借りながらプロジェクトの立案などを実施しました。

「平和構築・復興支援」のため、アフガニスタン、イラクへ

アフガニスタンとイラクでは事務所長を務め、JICA事務所の立ち上げをはじめ、紛争によって崩壊した国を立て直す「平和構築・復興支援」などを行いました。アフガニスタンに入ったのは2004年。

-

当時、アフガニスタンは20年以上にわたる紛争と内戦により、国土が荒廃。道路や学校、病院などが破壊され、多くの人々が亡くなったり、難民となって国外へ逃れたりして、ガレキの山にお年寄りと女性、子どもだけが残されているような状況でした。人々が安心して暮らせる国をもう一度つくるには、道路や水道など経済インフラの早急な復旧、学校・医療施設など社会インフラの再建をはじめ、憲法作成や国会、選挙制度、行政機関の再構築など新生アフガニスタンを担う人材の育成と広範な支援が不可欠です。事務所長として私のもうひとつの重要な仕事は、日本から派遣された建築・土木、教育、医療など各分野の専門家約100人のチームに関する業務監理(マネジメント)と、安全対策でした。

何があってもプロジェクトを止められない。アフガニスタンの人たちのために

プロジェクトを止めないことは、所長の責任です。誰一人としてケガや病気がないよう細心の注意を払いながら、アフガニスタンの人たちが一日も早く日常を取り戻せるよう、事業を滞りなく進めていく。アクセルとブレーキを同時に踏むような仕事で、常に気が張りつめていましたね。

本当の国際協力は「信頼関係」から生まれるもの

そこにあったのは、信頼関係。異なる文化や考え方を持つ者同士が、お互いを受け入れ、支え合いながら共に歩んでいく。このような形が理想的な国際協力ではないかと思っています。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。