「デザイン思考A」は、2024年4月に新設された麗澤大学工学部が掲げる、社会で真に役立つ実践力とチームワークを育む必修科目です。根底にあるのは、学生の未来への強い思いと、既成概念にとらわれない教育への情熱です。後編では、実際に発表会に参加して目の当たりにした授業の様子をレポートしていきます!

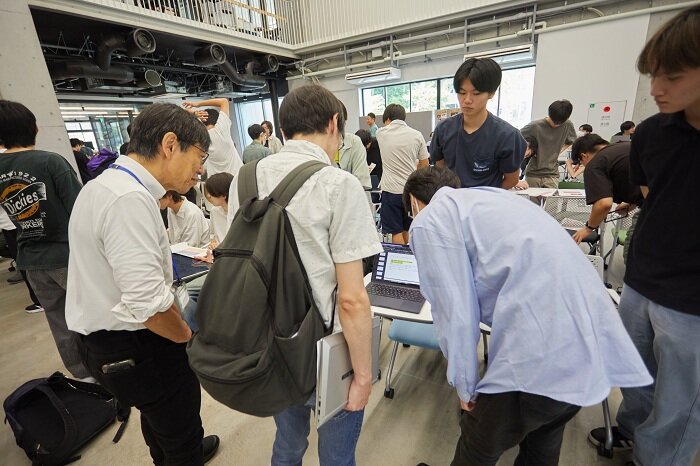

130人の熱気! iArenaを埋め尽くす最終発表会

2024年4月に新設された麗澤大学工学部。その必修科目である「デザイン思考A」の最終発表会を、今回特別に密着取材しました。

今年の発表テーマは「学生がiStudioを使いたくなるには」、「遅刻を減らすには」、「車椅子の学生がスムーズにエレベーターを使うには」、「節電を促すには」の4つです。当日は約130名の学生がテーマごとに分かれ、チーム単位でプレゼンテーションに挑みました。

-

発表のスタイルは実にさまざまです。身振り手振りを交えて熱心に訴えかけるチームもあれば、ユーモアを取り入れて会場を沸かせるチームもあります。モニターに投影する資料の色遣いに気を配ったチームも見られ、個性あふれる表現が会場を盛り上げていました。

来場者は投票に参加でき、後日表彰が行われます。学生のアイデアは荒削りな部分もありますが、ユーザー目線で率直な意見を交わすことが奨励されており、自由な議論が展開されていました。

アイデアは十人十色。デジタルもアナログも武器に

-

iStudioの利用促進をめぐっては、多くのチームがデジタルツールを提案する中、あえて模造紙を活用したアナログな工夫を打ち出すチームもありました。シンプルで直感的な方法だからこそ伝わりやすいという発想が、一味違う存在感を放っていました。

遅刻防止の工夫では、1時限目を出席すると学食が50円割引になるアプリや、通学が楽しくなるためのアプリの開発など、ユニークなアイデアが次々に披露されました。ちょっとしたご褒美や楽しみを用意することで、行動を前向きに変えていこうという工夫が見られました。

車いすの移動支援に関しては、利用者の視点を理解するため360度カメラによる体験を提案するチームも登場し、工学部らしい視点が光っていました。感覚的な理解を促すアプローチが、議論を一歩前に進めていました。

また節電の意識づけに取り組むチームでは、なぜ学生は節電に興味関心が薄いのかという根本原因に迫るチームもありました。行動のハードルや動機を見直す視点が提案の実行可能性を高めていました。

解決策はひとつとして同じものはなく、多様で創造的なアイデアの数々が披露されていました。

率直な対話が、アイデアを磨く

-

発表後には先生や参加者から多角的かつ活発なフィードバックが寄せられました。

たとえば学生の遅刻防止で出された学食割引のアイデアには、「もし遅刻者がゼロになり全員が50円引きになったら学食の経営状況はどうなる?」と、現実的な視点から問いが投げかけられました。また車椅子の移動支援には、「別のチームのアイデアとコラボレーションすると面白くなるかもね!」と提案され、アイデアを新たな方向へと発展していく場面もありました。

共通しているのは、学生のアイデアを頭ごなしに否定しないことです。むしろ、より良くするための視野を広げる「衝突体験」として機能していました。具体的な問いかけや発展的な対話を通じて、学生は社会実装を見据えた新たな課題を発見していきました。

「学生の成長には直接的なフィードバックが不可欠です。対面で率直なコメントを返すことで、アイデアの意図が深く伝わり、次につながります。また、学生自身が質問に来る窓口を設けたことで主体性が向上。自らの困り事を整理し、建設的な議論ができるようになったと感じています。」(笹尾先生)

"社会で生き抜く力"の核心

-

今回の最終発表会に密着し、改めて見えてきたのは、工学部が目指す教育の熱量と、それに応える学生たちの計り知れない可能性です。

単に知識を詰め込むだけでなく、自ら課題を発見し、チームで粘り強く解決策を探求する姿は、まさに社会で活躍する人材そのものです。

先生と学生、さらに参加者が一体となって繰り広げる対話は、時に厳しくも常に建設的で、学生の視野を大きく広げ、アイデアを磨き上げていく貴重な機会となっています。

座学では得られない実践と「衝突体験」を通じて、彼らは社会で本当に必要とされる「生き抜く力」を着実に身につけています。麗澤大学工学部では、すでに活気に満ちた学びの場が広がり、学生が未来を創造する力を育んでいます。この環境から、次世代を担う人材が社会へと羽ばたいていくことでしょう。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。