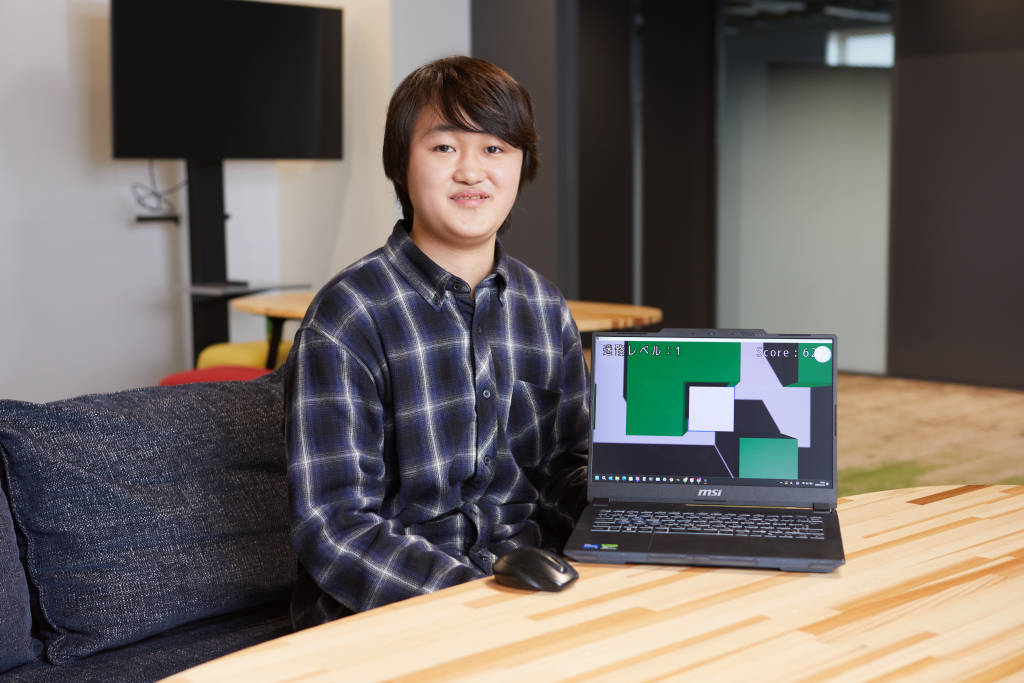

工学部の髙波さんは、幼い頃にプログラミングと出会い、ものづくりの楽しさに魅了されました。高校時代にプログラミング部を立ち上げ、麗澤大学入学直後には「Re:Create」というプログラミングサークルを設立。現在は、AIやプログラミングの研究、サークル活動を通じて学びの幅を広げています。前編では、髙波さんがプログラミングに興味を持ったきっかけや、高校時代の学びや活動、大学入学後の新たな挑戦について、お話を伺いました。

※取材時、1年次生

小惑星探査機がきっかけ! プログラミングとの出会い

―プログラミングに興味を持つようになったきっかけを教えてください。

-

小学生の頃、小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰還するニュースを見て、「こんなにすごいものをつくる人たちがいるんだ!」と感動しました。それをきっかけにロボットに興味を持つようになり、色々と調べていく中でプログラミングという分野を知りました。

そこから、小学生向けのプログラミング本を参考にして独学を始めました。最初につくったのは〇×ゲームのような簡単なものでしたが、自分が書いたコードで様々な動きができることが楽しくて、すっかり夢中になりました。気づけば、土日のほとんどをプログラミングの勉強に費やすようになっていました。

中学校でスキルを磨き、高校で部活動を立ち上げ

―中学・高校時代は、プログラミングとどのように関わってきましたか?

-

「中学・高校でさらに情報技術を学びたい」と考えていたので、中学受験をしてICT教育を取り入れている中高一貫校に進学しました。ただ、中学校ではプログラミングに触れる機会がそこまで多くなかったため、「高校では部活動を立ち上げて仲間と一緒に学びたい」という想いが強くなっていきました。

そして、高校1年生のときに「プログラミング部」を設立しました。最初は部員が2~3名と少数でしたが、部活動紹介でCGアニメーションを使ったCMを流したり、ホームページを制作して活動内容を紹介したりと工夫を重ねることで、少しずつ仲間が増えていきました。最終的に、3年生のときには部員30名の規模に成長し、大勢の仲間と一緒に活動できることが本当に嬉しかったです。

―プログラミング部では具体的にどのような活動をしていたのですか?

特に印象に残っているのは、コンテスト用に制作した、ブロックを使ったボール運びロボットです。プログラム通りに動かすのがとても難しく、完成までに3~4ヵ月かかりましたが、ロボットがスムーズに動いたときの達成感は今でも忘れられません。

実は、このコンテストへの参加が、工学部を目指すきっかけになりました。他校の生徒たちと交流する中で、高校生でも高度な技術を持つ人がいることに驚き、「自分ももっと学びたい」という気持ちが強くなったのです。この経験を通じて、大学でさらにスキルを伸ばしたいと強く思うようになりました。

夢と研究が直結! 麗澤大学を選んだ理由

―麗澤大学工学部を選んだ理由を教えてください。

大学選びで重視したのは、「教授との距離の近さ」と「学びたい分野の研究ができるか」でした。麗澤大学を知ったのは、高校3年生の時に、担任の先生が麗澤大学に新しく工学部ができると教えてくださったからです。

-

特に、工学部の小塩篤史先生が行っている「高齢者とのコミュニケーションを支援するAI」の研究に強く惹かれました。私はずっと「ロボットで人を幸せにしたい」と考えていて、いつかドラえもんのように、人を笑顔にできるAIをつくりたいという夢を持っています。小塩先生の研究に、その夢と通じる部分があると感じたことが、麗澤大学を選んだ決め手のひとつでした。

また、工学部は新設されて間もないため、校舎がきれいで、学習をサポートしてくれる「iStudio」やものづくりに活用できる工作室などの設備が充実している点も魅力でした。こうした環境があれば、自分のアイデアを形にするための学びを深められるはずだと思いました。

サークル立ち上げ! プログラミングの楽しさを仲間と共有

―入学して間もなく、プログラミングサークルを立ち上げたそうですね。

はい。1年次生の5月に「Re:Create」というプログラミングサークルを立ち上げました。麗澤(Reitaku)の「Re」と、新しいものを創造する「Create」を掛け合わせています。

-

入学して、学習環境の充実ぶりに感動する一方で、学生だけで自由にアウトプットできる場がないと感じました。「せっかく学んだプログラミングを活かして、何かをつくる機会がもっとあればいいのに」と思い、「それなら自分たちで場をつくろう」とサークル設立を決意しました。

まず、活動内容や年間計画を考えて必要な書類を揃え、顧問の先生を探しました。オリエンテーション期間中に先生方とお話しする機会があり、その中で親身になってくださった新井亜弓先生に相談しました。「入学してすぐにサークルを立ち上げるなんて珍しいね!」と驚かれましたが、「やりたいことがあるなら応援するよ」と快く引き受けてくださり、とても心強かったです。

さらに、小塩先生にも相談したところ、アドバイザーとしてサポートしていただけることになり、技術面でも支えていただけることになりました。こうした先生方のサポートがあり、友人たちも「面白そう!」と賛同してくれて、5月に正式にサークルを設立しました。

―「Re:Create」の活動内容を教えてください。

当サークルは週2回活動していて、現在は15名のメンバーでゲーム制作やプログラミング学習に取り組んでいます。メンバー同士が意見を出し合いながら、一人では得られない新しい知識や視点に触れて、それぞれのアイデアを取り入れながら進めることを大切にしています。

-

最初の目標として掲げたのは、学園祭でのゲーム展示です。昨年11月に無事実現し、多くの人にサークルとしての初めての作品を体験してもらいました。その経験を通じて、「学んだ知識を形にする楽しさ」や「誰かに遊んでもらうことで得られる達成感」を実感することができました。

現在は、新たな目標に向けて活動しています。まずは、来年度入学してくる1年次生の勧誘と、先輩としてきちんと教えられる体制を整えることです。そして、「U-22プログラミング・コンテスト」など外部のコンテストへの挑戦です。いまはメンバー全員で出品に向けたアイデアを練っている段階で、これまでの学びを活かしながら、さらにレベルの高い作品づくりに挑戦しています。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。