機械工作、電気・電子工作、プログラミング制御。これら3つの専門分野を横断し、学生が自らの手でロボットを設計・製作するのが工学部ロボティクス専攻の「ロボット製作実習」です。4名の専門教員が支えながら、学生は基礎を学び、最終的にオリジナルロボットをつくり上げます。「教えすぎない」方針により自主性を育み、理論と実践を結びつけながら社会で必要となる実践力を養うことを目指しています。後編では、「ロボット製作実習」に参加して、授業の様子をレポートしていきます!

自由な発想が形になる!

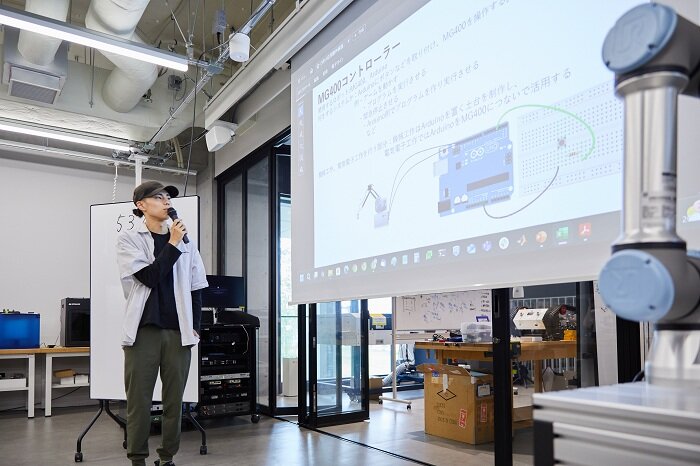

今回紹介するのは、「ロボット製作実習」の応用製作実習の初回授業です。まず鈴木先生は実習のテーマを「今まで学んだ知識・技術を組み合わせて、何らかのパフォーマンスが可能なロボットシステムを製作すること」と説明しました。あえて曖昧なゴールを設定する狙いは、学生の自由な発想を促す狙いがあると言います 。しかし同時に「納期は決まっている」と、社会におけるプロジェクト遂行の厳しさも伝えます。

-

応用製作実習はロボットアーム「MG400」や移動ロボット「LIMO」など、既存のキットをベースに行われます。学生による製作企画プレゼンでは、「お菓子配り」や 「釘打ち・押し込み」、「障害物回避ロボット」などユニークなアイデアが出てきます。印象的だったのは、学生たちがそれぞれの企画について、具体的に機械工作や電子工作、プログラミングで何をどこまで実現したいかを明確に示していた点です。

中には、水を注ぐロボットを構想したものの、難易度を考慮し「カップを重ねるシステム」に変更する学生もいました(最終的には、「ハノイの塔」を積み上げるロボット、になりました)。実現可能性を踏まえて計画を修正する現実的な判断力が垣間見えました。

教室は創造の工房

-

プレゼンテーションが終わると、学生たちは各自の企画に沿ってグループに分かれ、いよいよロボット製作の実践に入ります。鈴木先生は、企画案が似ている学生同士でグループを編成しました。これは「近いテーマの人同士で協力した方が効率化できる」という先生の考えに基づいています。プログラムの共同制作なども容認し、完成度を上げるためには同級生の力を借りることも「あり」とする、まさに協業を奨励する姿勢が印象的でした。

「先人や周りの仲間の知識・技術とかはできるだけシェアしてもらって、とりあえず使えるものは全部使って、短い時間、限られた時間の中で完成まで持っていこう」(鈴木先生)

-

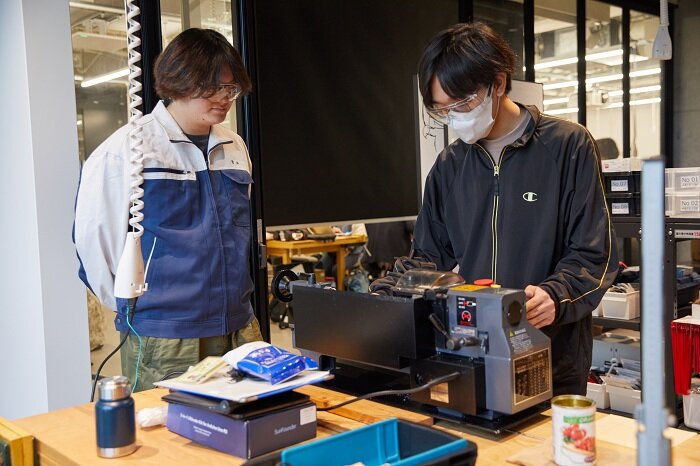

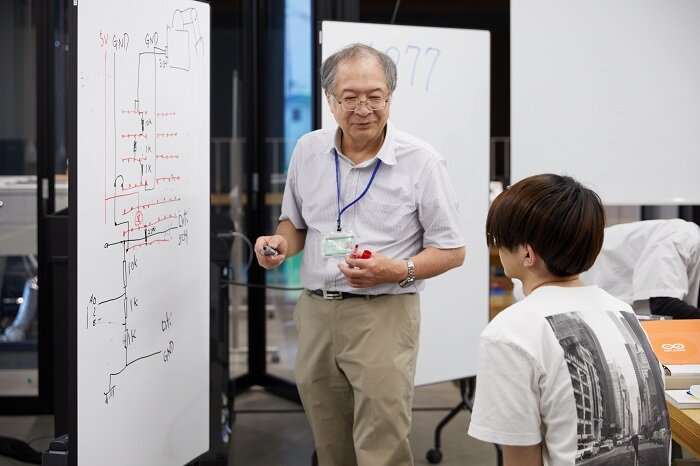

教室は複数の専門分野が同時進行する「工房」のような空間でした。ある先生は学生に対してホワイトボードに電気回路の設計図を書き、複雑な配線の接続について話し合っています。また別の場所では、金属加工の機械が動き、足りない部品を学生自身が削り出して製作しています。一律で同じものを作るのではなく、各自が創造性を発揮し、オリジナルのものを作り上げていく「クリエイティブな時間」がそこには流れていました。

鈴木先生は各グループを巡回し、具体的なアドバイスを送っていました。たとえば、仕分けロボットの製作に悩む学生には、「重さや大きさで判断するカラクリを機械工作で作る方法もあれば、光電センサーを使って物を仕分けるやり方もある」と、複数の可能性を提示。直接答えを教えるのではなく、ヒントを与え、問いを投げかけることで、学生自身の思考を深めるよう促していました。

ここでの成果を、未来の学生へとつなげていきたい

-

授業が進むにつれ、学生たちは自ら考えて授業を進めるようになり、質問は自然と減っていきました。時には学生同士で声を掛け合い、隣のグループにいる仲間に教えたり、逆に助言を求めたりするなど、自律的に取り組む姿が見られました。この実習は、知識を「使える技術」へ昇華させるだけでなく、「協力することの大切さ」や「達成感」も得ることができます。社会で求められる「答えのない課題」に立ち向かう力、そしてチームで協力して課題を解決する力を、学生たちはこの実習を通して着実に身につけているようでした。

鈴木先生は、学生が製作したロボットを「しばらくの間、常設展示のようにして麗澤大学を訪れた高校生に見てもらいたい。そして、『魅力的な学校だ』と感じて、次なる学生たちが集まるような流れが理想的です」 と語ります。この実習は、麗澤大学工学部の魅力を体現し、未来の学生へと学びをつなげる場になっています。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。