専門分野であるデータサイエンス、AI、未来学などを駆使して研究者・経営者としても活躍する小塩先生へのインタビュー。後編は、新設予定の工学部※についてお話を伺います。

※2022年6月現在、工学部の設置を構想中。構想中のため、学部の名称やその内容は変更になる場合があります。

研究者であり起業家の私が麗澤大学で挑戦したいこと

―麗澤大学に着任された経緯をお聞かせください

2022年6月現在、麗澤大学において設置構想中の工学部では「従来の工学部ではなかなかできないことに挑戦できるのではないか」と思い、データサイエンスの分野で力になれないかと麗澤大学特任教授に着任しました。

―具体的にどのようなことに挑戦されたいですか?

社会で即戦力として活躍できるような実践的な教育に取り組みたいです。4年間工学の専門分野の理論を学んでも、限られた実践の機会のみではいざ社会に出ても即戦力になるのは難しいと感じます。AIテクノロジーは社会に実装されてこそ価値を発揮するものなので、学生のうちからできるだけ実践に近い環境に触れておくことが重要です。

-

私が研究者と起業家の二足の草鞋を履いているのも、実は同じ理由です。会社を経営し、実際に現場で経験を重ねるからこそ、今何が世の中に足りないのか、何を研究すべきなのかがわかりますし、研究の成果を即、社会で実践できます。現場と研究の両立は私の強みになっています。そんな私の実体験からも、構想中の工学部では、教室と現場を往き来しながら学び、実践に使えるスキルが確実に身につく教育を実現したいです。そして研究者、起業家としての経験を活かし、新たに教育者として学生の皆さんにフィードバックしていきたいと考えています。

道徳心を持ち、人や社会のために行動できる人材を育てます!

―設置構想中の工学部の概要を教えてください

専攻は、「情報システム工学専攻」と「ロボティクス専攻」の2専攻を構想しています。専攻の大きな違いは、モノづくりかコトづくりかという点です。たとえば情報システム工学専攻では、アプリケーションのつくり方や企業のシステムをどのように構築するかなどを学びますが、ロボティクス専攻では、ロボットとデータを組み合わせて社会に役立つ「モノ」を創ります。共通カリキュラムとしては、デザイン思考、情報技術、データサイエンス、工学的思考法などを提供します。また数学やプログラミングの支援も充実させたいです。必要性から逆算して数学や物理などを教えることで、苦手意識のある人にもモチベーション高く取り組んでもらいたいと思っています。

-

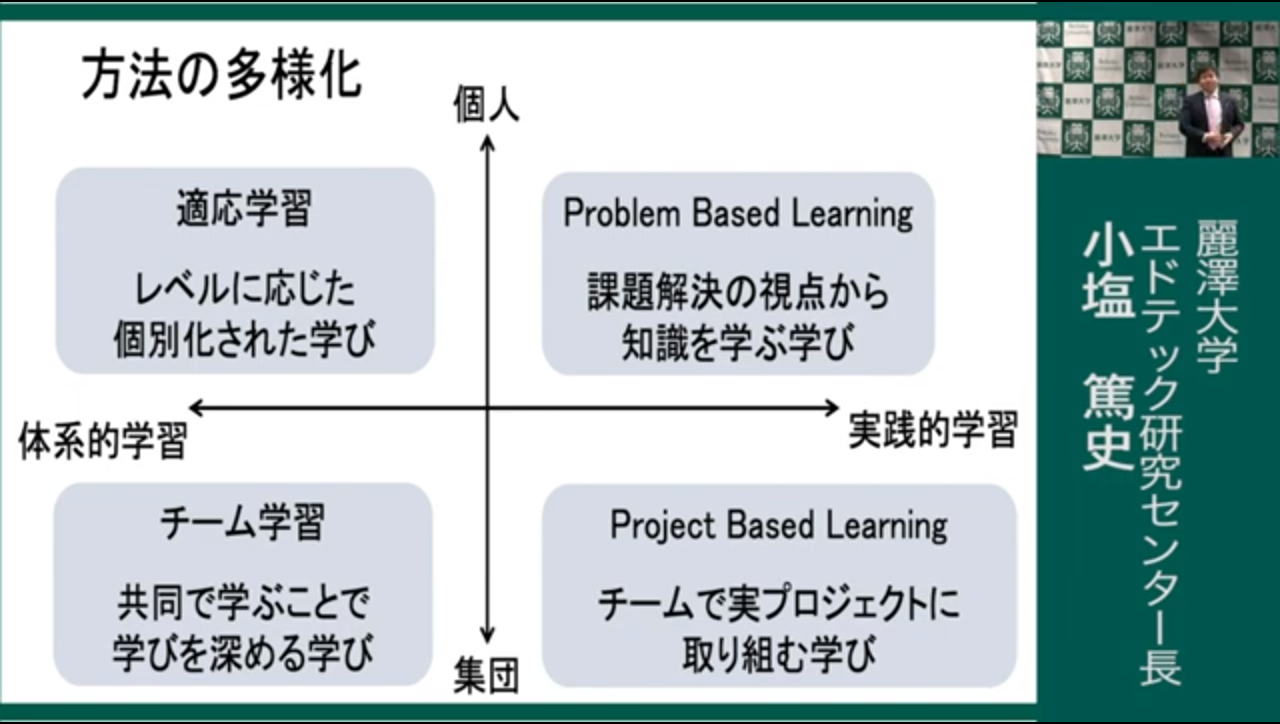

卒業後は即戦力として現場にスムーズに入っていけるように、できるだけ多くの実践経験を積める環境を用意したいと考えています。企業や自治体と連携し、学生が実際に現場に出向いてヒアリングから提案、開発まで行うPBL(課題発見解決型学習)を授業に多く取り入れます。教員も社会実践されている方々を迎え、多くの授業で現場からのフィードバックを受けられる体制にしたいです。あわせて、実際のシステム開発に不可欠なチームワークや計画立案、スケジュール管理といったプロジェクトマネジメントも学修します。

また、AIというとテクノロジーが先行しがちですが、問題を解決する最適な手段が高度なテクノロジーであるとは限りません。そこで、テクノロジーとは別のアプローチとして、人の気持ちに寄り添うことで課題解決を図る手法「デザインシンキング」の学びも取り入れていきます。さらに、AIは人や社会を豊かにする一方、人にプライバシーの侵害などのデメリットや危害をもたらすものにもなりかねません。AIを扱う人は「それは間違っている」と言える道徳心を持っていることがとても大切です。人や社会のために本当に良いこととは何かを自ら考え、行動できる人材をしっかりと育てます。

ITスキル、プロジェクト遂行力、人に寄り添うデザイン力、そして道徳観。これらを備えることによって、麗澤大学工学部ならではの特色ある人材になれると期待しています。

―麗澤大学工学部に向いているのはどんな人ですか?

いろんなことに興味や関心があり好奇心旺盛な人や、まだ将来の夢が明確に定まっていない人に特におすすめです。なぜかというと、データサイエンスや情報技術はどのような場面でも活用できる便利なツールであり、そうした武器があれば、さまざまな分野のプロジェクトに関わることが可能だからです。データサイエンスを用いていろいろなことに挑戦し、将来、究めたい分野を見つけたらそこに特化する道もあります。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。