【麗澤大学監修】 世界的にSDGsやLGBTQへの関心が高まるなど、社会全体で多様性が深く考えられ、誰もが暮らしやすい社会へと変わりつつあります。子どもや大人、性別や障がいなどに関係なく、あらゆる人が身体的、かつ精神的な障壁を感じずに日常生活を送ることが大切です。 例えば、自動ドアやセンサー式蛇口、公衆トイレなど身近なものにはユニバーサルデザインの考えが取り入れられています。ユニバーサルデザインとは、公平性や安全性など7つの原則に基づいて誰もが使える製品やサービス、環境をデザインすることを意味しています。 そこで、ユニバーサルデザインの定義、身近にある具体例や7つの原則、またそれを生み出すための基本的な考え方について、麗澤大学国際学部の山下美樹先生に解説してもらいました。

ユニバーサルデザインって何?

ユニバーサルデザインとは、すべての人にとって使いやすく、できるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることをいいます。一般的には、年齢や性別、障がいの有無や言語の違いにかかわらず、はじめから幅広い利用者を対象に製品や機器、サービス、環境をデザインすることを指しています。

参考「ユニバーサルデザインとは?」(神戸市)

https://www.city.kobe.lg.jp/a97737/shise/kekaku/universal/promote/what_ud.html

ユニバーサルデザインが生まれた背景

ユニバーサルデザインが提唱されたのは1980年代のアメリカだとされています。1963年にデンマークで「みんなが普通に生活する」という意味の「ノーマライゼーション」が提唱され、アメリカにも広まりましたが、障がい者の不便を取り除く「バリアフリー」という考えが強かったといいます。

しかし、ノースカロライナ州立大学の教授だった建築家ロナルド・メイスは、バリアフリーの考え方に違和感を抱いていました。メイス氏は子どもの頃の病気が原因で車いす生活をしており、「障がい者の不便を解消するために特別な行動を起こすことは、障がいのある人とない人との間に壁をつくってしまうのではないか」と考えていました。

それならば「はじめからすべての人にとって使いやすいものをつくればいいのではないか」と思ったメイス氏はデザインを研究し、工業デザイナーら専門家とともに「ユニバーサルデザイン」を提唱し、大学に「ユニバーサルデザインセンター」を設立しました。

日本にユニバーサルデザインが伝わったのは、1990年代半ばのことです。

参考「ユニバーサルデザイン7つの原則」(草加市)

https://www.city.soka.saitama.jp/li/060/040/050/060/070/index.html

参考「ユニバーサルデザインの誕生」内閣府認証 特定非営利活動法人 実利用者研究機構)

https://www.ud-web.info/born

バリアフリーとの違いは?

バリアフリーとは、障がいのある人が社会生活を行う上で「障壁(バリア)」となるものを取り除くという意味です。例えば、階段をスロープにするといった物理的な障がいをなくすだけでなく、障がい者の社会参加を困難にする社会的、制度的、心理的な障壁を取り除く意味でもバリアフリーという言葉が使われます。

一方、「ユニバーサルデザイン」は年齢や性別、人種、障がいの有無などにかかわらず、多様な人が利用しやすいように、そして安心して利用できるように物事をデザインするという考え方です。障がいだけを対象にせず、はじめからすべての人に通用するデザイン設計を目指すことを前提にしています。

身のまわりにあるユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザインは、私たちの身近に数多く存在しています。自宅の中に限らず、街中の公共のスペースやさまざまな施設にも、ユニバーサルデザインが溢れています。ユニバーサルデザインの考え方を見える形で表現したピクトグラムをはじめ、目に見えない形でも音によって通行者を誘導する信号機、手をかざすと水が出るセンサー式蛇口などさまざまなものがあります。そこで、街中と日常生活をテーマにそれぞれ一例を紹介します。

街中にあるユニバーサルデザイン

例えば、自動販売機は以前ボタンが上の方に設置されたものが主流でしたが、近年は子どもや車いす利用者、高齢者がボタンを押せる位置にある自動販売機が増えています。ほかにも、街中のいろいろな場所にユニバーサルデザインが点在しています。

・信号

横断歩道の信号機は最近ボタンではなく、触れるだけで反応するようになっています。また、赤信号の場合は音声が出るようになっていたり、青信号の場合は音楽が流れるようになっていたり、さまざまな人が利用しやすいように案内が工夫されています。

・自動ドア

自動ドアは手を触れるだけで扉が開くようになっているタイプ、車いすに乗っている人などが手の届くところにボタンが設置してあるタイプが多く見かけられます。

・バス

国内ではあまり見かけませんが、アメリカでは自動的に乗降口が下がるように設計されたバスが多く走っています。車いすの人でも利用しやすいように乗り降りの段差をなくしているため、手を借りずに乗車することが可能です。

日常生活にあるユニバーサルデザイン

日常生活の中にあるユニバーサルデザインは、優秀なものばかりです。日用品などユニバーサルデザインは生活に密着しています。

・シャンプーボトル

シャンプーやコンディショナーを入れるボトルは、力をそれほど加えなくても液体が出るようにボタンが工夫されています。また誤って倒してしまわないよう、倒れにくい形状につくられています。

・照明のスイッチ

暗がりでもスイッチがどこにあるかわかるように、ライトが仕込まれているタイプが多くあります。近年はリモコンタイプに切り替わり始め、手元で操作できるようになっているものが増えています。

・牛乳パック

牛乳パックの上の部分をよくチェックすると、開け口ではない方に小さなくぼみが設けられています。これは視覚障がいの人にも牛乳であること、そして、くぼみがない側が開け口であることがわかるように配慮されたデザインになっています。

・スマートフォン

最近は、ボタンを押さなくても文字が入力できるように音声入力ができます。また、翻訳機能があったり、さらにはアプリケーションを活用すれば異なる言語に変換して音声発信できるなど、スマートフォンにはさまざまなユニバーサルデザインが表現されています。

ユニバーサルデザインに必要な7つの原則

ユニバーサルデザインには、7つの原則があります。

原則01 公平な利用

さまざまな能力の人に役立ち、有益

原則02 利用における柔軟性

好み・能力の広い範囲に適応

原則03 単純で直感的な利用

経験・知識・能力・集中のレベルに関係なく利用法がわかりやすい

原則04 認知できる情報

状況・能力に関係なく、必要な情報を伝達

原則05 失敗に対する寛大さ

危険を最小限に

原則06 少ない身体的な努力

効率的で快適、そして疲れにくいように

原則07 接近や利用のためのサイズと空間

体格・姿勢・移動能力に関係なく利用できるように

ユニバーサルデザインを形作り、7つの原則を満たしているからといって安心してはいけません。すべての人が使いやすく、多くの人が利用可能であることを表現するには、常にユーザーフレンドリーの視点が大切になります。

「公平な利用」というと同じものを使うイメージを持つ人も多いでしょうが、「利用する人によってものを変更できる」ということも公正な利用を意味します。原則に沿いながらも、それぞれの立場によって見方や考え方、解釈が違うことを意識する必要があります。

参考「ユニバーサルデザインの7原則」(内閣府認証 特定非営利活動法人 実利用者研究機構)https://www.ud-web.info/how_7rule

ユニバーサルデザインを生む基本的な考え方

近年、日本も多文化社会へと変化しています。麗澤大学国際学部では、多文化社会で活躍する人材を育てるために「自分の常識を疑うこと」を重視しています。なぜなら「相手も自分と同じように感じるだろう」という思い込みのままコミュニケーションをとると、時に相手も自分も傷つける結果になることがあるからです。

人はそれぞれ異なる文化を持っています。ここで指す文化とは、国や言語だけではなく、性別文化、世代文化、身体能力文化、地域文化、性的指向文化、職業文化などを含みます。普段、私たちは自分の文化圏で生活し、多くのものごとを学んでいますが、その中だけにどっぷり浸かりすぎてしまうと、例えばユニバーサルデザインを考える場合、他の文化圏で使う人たちのことまでイメージを膨らませることが難しくなります。

そこで、自分が生活する文化圏や自分が置かれた立場などをいったん離れ、使う人の気持ちになって「どうだろう?」と問うことで、使う人の立場や経験について探求するきっかけとなります。

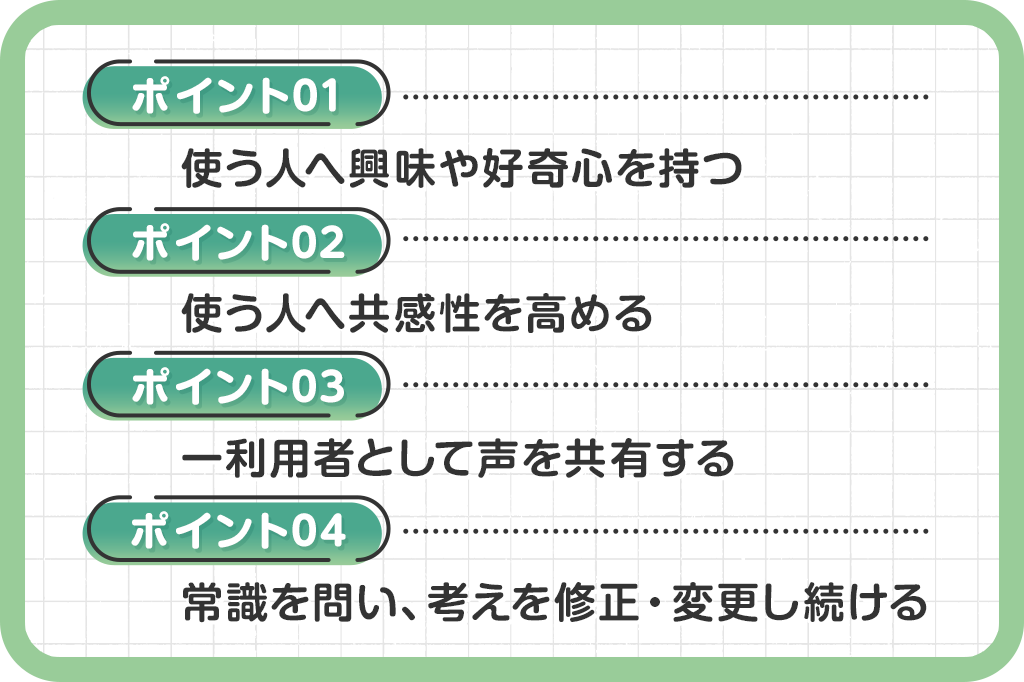

ユニバーサルデザインを考える上では、次の4点を心がけることがポイントです。

使う人へ興味や好奇心を持つ

自分には「気づいていないことがある」「現状の見方が正しいとは限らない」という心構えを持つことが大切です。まず使う人に興味・好奇心を持つことで「何が必要なのか」「なぜ必要なのか」という必要性の背景を知れば、「この人たちの力になりたい」「みんなが住みやすい社会をつくりたい」という意欲が増し、ユニバーサルデザインを考える心が育まれます。

使う人へ共感性を高める

使う人の立場になることが大切です。「自分だったら」から離れ、「この人だったら」と視点を変えると、自分の頭の中にはなかった発想やヒントが出てきます。

一利用者として声を共有する

ユニバーサルデザインをつくる上では、一利用者として自分の経験や気持ちを共有する必要もあるでしょう。課題を自分ごととして捉え、ユニバーサルデザインを考えた声はそれを必要とする人々に伝わるし、当事者として説得力を持ちます。

常識を問い、考えを修正・変更し続ける

ユニバーサルデザインが完成しても「これで大丈夫だろうか?」と問い続けることが大切です。もしかすると自分が思い描いた利用者とは違う人にとっては役に立たたないもの、妨げになるものがあるかもしれません。

常にさまざまなユーザー目線に立ってデザインを修正したり変更したりする柔軟性と継続性を持ち、「よりよくできることないかな?」という伸び代を見つめるが重要です。

国際学部に求められるユニバーサルデザイン視点

誰もが暮らしやすい社会を実現するために、国際学部は基本的な4つの考え方を踏まえ、体験学習を重視しています。

体験を通してユニバーサルデザイン視点を養う

授業で知識を習得し、社会貢献活動などのアクティブラーニングでさまざまな立場を体験し、それらを振り返ることで他者を知り自己を知り、ユニバーサルデザインの視点を養います。異なる視点を持った人が集まり、互いの視点や考え方を共有し、議論することで、ユニバーサルデザインの視点や体験が増やしていけると考えています。

心のユニバーサルデザインを育む

私たちは普通に生活していると、多くの偏った考え方をしていることに気づきません。以前、こんな出来事がありました。学生が車いすで生活する人に「助けてほしいことは何ですか?」と質問したことがあります。

すると、「私たちは助けてほしいのではなくて、人の手を借りずに動ける環境がほしいです」という答えが返ってきました。そこで学生は「車いす利用者=手助けが必要な人」という偏った見方・考え方をしていたことに気づきました。

私たちには知らないことがたくさんあります。異なる文化背景を持つ人々に関する知識、「なぜ」と問う好奇心、倫理性やモラルに則した行動、この3つが多様性を生かし、多文化共生のカギとなる「心のユニバーサルデザイン」を育む一助となるでしょう。

参考「国際学部」(麗澤大学)

https://www.reitaku-u.ac.jp/faculty/global/

参考「日本にいながらアメリカの大学院生と共同プロジェクト!麗澤大学COILの取り組み」(Reitaku Journal)

前編 https://www.reitaku-u.ac.jp/journal/1775755/

後編 https://www.reitaku-u.ac.jp/journal/1775756/

【麗澤大学 国際学部・山下美樹先生】

職名:教授

学部/学科:国際学部グローバルビジネス学科グローバルビジネス専攻

専門分野:異文化コミュニケーション、成人教育

研究テーマ:COIL型教育オンライン国際交流学習、語りと省察による異文化間能力の開発、大学と地域を繋げる地域貢献活動と変容的学習

プロフィール参考

https://www.reitaku-u.ac.jp/about/teachers/international/291/

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。