ケーススタディとは?種類ややり方、成功事例、重要性とメリットを解説

ケーススタディとは、ある事例を使って理論(仮説)を実証、修正・構築をするための研究の1つです。現代では、主に医療分野やビジネス分野などをはじめ、教育分野でも広く用いられています。そこで、ケーススタディの定義や種類、やり方、成功事例について、麗澤大学工学部の陳寅先生に解説してもらいました。

ケーススタディとは

ケーススタディとはどういうものでしょうか。まず、その概要について紹介します。

ケーススタディの定義

ケーススタディとは、現代の事例を使って理論(仮説)を実証、修正または構築するための研究戦略の1つです。その研究戦略では、ケースは無作為に選ぶのではなく、事前に調査した理論や命題との関連性をもとに選定されています。一般的に、ケーススタディは医学や看護学などの医療分野、社会学、経営学などの学問分野で多く用いられています。

参考「第1回研究戦略としてのケース・スタディ - ケース・スタディとは何か - 」P1(横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授 横澤公道/2019年5月5日)

参考「第4回研究戦略としてのケース・スタディ - ケースをどのように選ぶか Yin (1984) の場合 -」P8・9(横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授 横澤公道/2020年5月5日)

ケーススタディの目的

ケーススタディの目的は、大きく2つあります。1つは、理論や命題を予測したとおりにそのまま再現することです。理論や命題を正確にそのまま再現しようとするという意味で「文字どおりの追試」といいます。

もう1つは、理論や命題の条件をあえて変えることで、予測と違う結果が出ることを期待することです。理論や命題と異なる結果を仮定して、それを再現するのが目的であることから「仮定の追試」といいます。

参考「第4回研究戦略としてのケース・スタディ - ケースをどのように選ぶか Yin (1984) の場合 -」P8・9(横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授 横澤公道/2020年5月5日)

ビジネスにおけるケーススタディの意味

ビジネスにおけるケーススタディの意味は、企業や組織が直面した問題・課題をテーマにグループワークを行い、チームが実際の問題・課題の解決に取り組むことで実践的思考力を養うことです。

具体的な事例を通して実践的な分析力や意思決定力を向上させ、さらにチーム個々の意見を取り入れながら多角的な視点から解決策を見出すことで、実社会に近い経験を積むことが可能です。

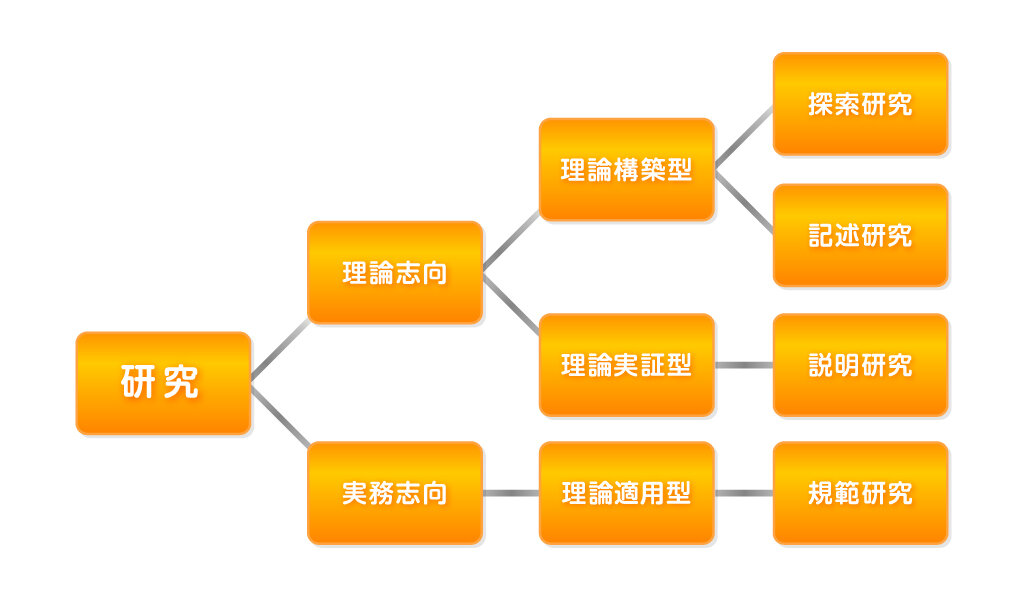

ケーススタディの種類

ケーススタディの研究戦略は、大きくわけて4つの種類があります。具体的には、探索研究(探索的ケーススタディ)、記述研究(記述的ケーススタディ)、説明研究(説明的ケーススタディ)、規範研究(規範的ケーススタディ)です。研究は探索、記述、説明と段階を追って進められますが、すべてが段階を追うわけではありません。

またケーススタディ研究には、3つの型があります。探索・記述研究には「理論構築型」を用いることが多く、説明研究には「理論実証型」、規範理論構築研究には「理論適用型」を用いることが一般的です。

参考「第1回研究戦略としてのケース・スタディ - ケース・スタディとは何か - 」P7・8(横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授 横澤公道/2019年4月26日)

探索研究(探索的ケーススタディ)

探索研究は、これから行う研究の足掛かりとして実施される調査です。主な目的は、研究対象について知識が少ない場合やテーマが明確でない場合に、関連資料やインタビューなど多様な手法で情報を集め、研究の方向性や仮説を見出すことです。

記述研究(記述的ケーススタディ)

記述研究は探索研究の後に行われ、研究のテーマや目的がある程度明確な場合、あるいは理論のアイデアがある程度整ってきた段階で行われる調査です。例えば、「開発の成功までのプロセスは何か」「開発をコンスタントに成功させるためにはどのような組織構造が必要か」など、記述的な問題に直面している場合に実施されます。

記述研究の目的は現象や状況、行動などの対象に関する情報収集をした上で、情報の整理整頓を行い、詳細に順序立てて記載することです。

説明研究(説明的ケーススタディ)

説明研究は、記述研究と同様に研究のテーマや目的が明確な場合に行われる調査です。記述研究との違いは、因果関係の問題に直面している際に実施されることです。例えば、「開発部と製造部の間におけるコミュニケーションが多ければ、開発の成功の確率も高まるか」といった因果関係の問題に直面した場合です。

説明研究の特徴は、探索・記述研究で明らかになったことを踏まえて既存理論との比較を行って仮説を設定し、それを検証することで現象のメカニズムを説明する点にあります。

規範研究(規範的ケーススタディ)

規範研究は、意思決定者に対して「何をするべきか」「何をするべきでないか」という規準を与える理論を構築するための研究です。特徴は相関関係を因果関係と仮定し、実際の問題に適用して効果を検証することです。

さらに例外が生じた場合、単に分類するのではなく、問題が置かれた環境や状況を特定し、その繰り返しにより規範研究における理論を洗練しながら、規準となる判断に必要な状況的条件を明らかにしていきます。

参考「第1回研究戦略としてのケース・スタディ - ケース・スタディとは何か - 」P4~8(横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授 横澤公道/2019年4月26日)

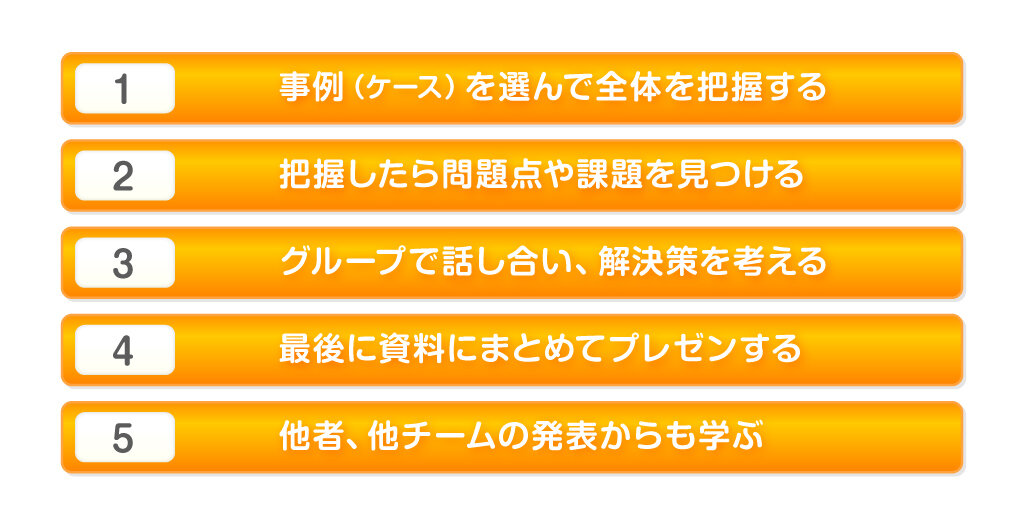

ケーススタディのやり方

ここでは、実社会で使われているケーススタディのやり方を紹介します。一般的に、ケーススタディは大きく5つの流れで進められ、グループワークとして行われたりしています。

1. 事例 (ケース) を選んで全体を把握する

事例(ケース)は企業や組織が過去に抱えていた問題や課題をテーマに設けることをおすすめします。理由は、解決策がわかっているからです。事例についてはできる限り多くの情報を集め、全体像を把握しましょう。その際、企業や組織の背景、関係者が置かれていた状況など「どのような問題や課題に直面していたか」情報を整理することが重要です。

2. 把握したら問題点や課題を見つける

事例(ケース)の全体像を把握したら、自分なりに問題点や課題を抽出しましょう。その際、事実と意見を区別しながら客観的な視点を持って分析し、問題や課題の本質、原因を探ります。ポイントは「Why(なぜ)」「How(どのように)」という問いを持ってさまざまな視点から分析することです。

3. グループで話し合い、解決方法を考える

グループの中で問題点や課題が絞れたら、具体的な解決策を話し合いましょう。複数の意見を取り上げた上でメリット・デメリットを検討し、最適な解決策を考案します。その際、解決策を実行するため、現実的なプランを立てることがポイントです。「Who(誰が)」「What(何を)」「How(どのように)」実行するのかをまとめましょう。

4. 最後に資料にまとめてプレゼンする

最後に、各グループが考案した問題点や課題に対する解決策と実行プランをプレゼンテーションし、他のグループから意見をもらいましょう。発表の際は問題点や課題に対する分析、解決策の提案と具体的な実行プラン、さらに期待される効果などを論理的に説明します。視覚的にわかりやすい資料を用意し、聞き手の理解を助けることがポイントです。

5. 他者、他チームの発表からも学ぶ

各グループで発表が終わったらそれぞれ相互評価を行い、他者の考えや解決策から学ぶ機会を設けます。これにより多様な考え方にふれることが可能です。

参考「デジタル推進人材の育成のためのデータ付きケーススタディ教材を提供します」(経済産業省/2024年4月23日)

ケーススタディを取り入れて成功した例

ここでは、ケーススタディの成功例として、麗澤大学工学部の陳寅准教授が取り組んだ研究プロジェクト「ごみゼロ湘南」を紹介します。

「ごみゼロ湘南」は、細粒度ごみ排出量データを活用した地域ごみ管理・収集・減量のデジタル推進基盤です。湘南エリアを対象に、ごみ排出量データを用いて、地域ごみ排出減量の継続化・ごみ回収の効率化への有効性に関して実証実験を行いました。

麗澤大学公式サイト

「工学部 陳寅准教授が慶応義塾大学と連携し、鎌倉市でごみ回収に関する実証事業を開始。」

参考「ごみ収集車にAIセンサーを設置し、収集ルートの最適化やごみの排出状況を検証します!」

ケーススタディがどのように課題を解決したか

湘南エリアの藤沢市と鎌倉市は、これまで個別収集と集積場収集と違う収集制度を採用していましたが、それぞれのごみ収集制度がどのように住民の排出行動に影響を与えるか詳細な排出量データがなかったので比較することができませんでした。この収集制度に関する検討は湘南以外の自治体にもされているので、ごみ収集制度の研究で検証した結果はその他の地域に参考になります。

また、日本では、少子化による人手不足が深刻で、これまでのごみ収集サービスが維持できるのかと懸念されています。年々ごみの処理費用が増加し、そのコストが地方自治体の大きな財政負担にもなっています。ごみ排出データを活用し、現場の回収状況をリアルタイムに把握できれば、ごみ収集の回収の省力化・効率化につながる新しいサービスの開発も可能だと考えました。

そこで、私たちの研究チームは、ケーススタディを通じてごみ収集に関する課題を解決するため、まず国内外のごみ排出問題についてさまざまな調査をしました。文献調査だけではなく、現地調査や関係者へのヒヤリングによって具体的なニーズを把握し、技術的な課題を洗い出しました。

目標は、最先端の情報通信技術と既存の技術を組み合わせて、「ごみ排出行政管理支援サービス」「ごみ収集支援サービス」「ごみ減量支援サービス」の3つのサービスを実現させることです。その上で、それらを応用したサービスを開発し、実証実験による有効性の検証を目標に掲げました。

この目標を達成するためには、「ごみはどこから排出されているのか」「ライフスタイルによってごみの排出状況がどう変わるのか」など地域ごみに関する状況を把握する必要があります。しかし、プロジェクト発足時には、そうした詳細なデータを収集するためのセンシング技術がありませんでした。

センシング技術とは、センサーを用いて必要な情報を収集する技術のことです。研究チームではセンシング技術の開発に取り組み、行政とごみを回収する企業、地域住民と協力して実証実験を繰り返し行うことで、排出管理・収集・減量化を可視化する技術を開発しました。この技術によって、ごみ排出量をデータ化するだけでなく、ごみ収集時に天気や地理などのデータとの連携も可能になりました。

さらに時間、地域、車両を対象とする3種類の解析機能を持つ技術(アプリなど)も開発し、現在は「ごみゼロ湘南」プロジェクトの実現に向けて、それぞれの技術を実装する段階にいたっています。今後も研究を続け、より利便性の高いサービスを実現させることを目指しています。

成功の要因と学び

これまでの歩みの中でさまざまな成功要因がありますが、1つは技術が適切に設計できていることです。また、資金と人材が得られたことも成功に欠かせない要素でした。そこには、このプロジェクトに関連するステークホルダーの協力を得られたことが、成功を大きく後押ししてくれています。

例えば、データを得るためには開発したデバイスを清掃車に取り付ける必要がありました。その際、ごみ収集作業の邪魔にならないように、現場作業員の理解と協力を得るためのシステム設計が必要になります。そのためには、「デバイスをつけることがどのようなメリットにつながるか」を丁寧に説明するなど、行政以外にも地域企業とも密なコミュニケーションをとることが大切です。

こうした経験から、資金と人材、技術に加え、行政と地域企業と住民の協力体制を確保することが大きな成功要因になることを学びました。

ケーススタディの重要性とメリット

次にケーススタディはなぜ重要なのか、メリットとともに紹介します。

ケーススタディの重要性

ケーススタディの重要性は、その取り組みによって実践的な方法論やスキルが習得できること、その過程で的確な洞察力を養うことができる点にあるといえるでしょう。理論だけにとどまらず、実際にケーススタディを通じた活動をすることにより、社会で通用するさまざまなスキルを養うことができます。

ケーススタディのメリット

ケーススタディには、次の5つのメリットがあります。

・実践的なスキルや洞察力を養える

ケーススタディでは、実際にある現実的な課題の解決に取り組みます。そうした実践的な活動を通じて、教科書から得られるような知識や課題解決の方法論だけではなく、自ら問題を見出し解決していくという実践的なスキルや洞察力が習得できます。

・多様な視点からの解決策を培える

ふだんなかなか接することがない異分野の人材は、異なる専門性や価値観、多様な視点を備えています。そうした人と出会い協働することによって、多様な視点から新しい解決策を構築する能力を養うことができるのも、メリットの1つです。

・実践的な場に対する準備を行える

ケーススタディでは、実際にある課題解決に取り組むため、その経験者は「現場にどのような課題があるのか」「現場の人がどのような悩みを持っているのか」を理解しています。現場の課題を実際に解決するという貴重な体験によって培われた実践力は、就職活動においてもメリットになるでしょう。

将来、管理職などのリーダーになった場合にも、企業や組織が実際に直面している具体的な事例を分析し、問題の本質を見抜き、適切な解決策を検討する際に有益です。

・批判的思考と問題解決能力を育める

ケーススタディに取り組む際、目的は同じであってもさまざまな解決方法があり、自分たちの考えた解決方法が正しいとはいい切れません。そのため、発表後に他者あるいは他チームからもらった意見を通して異なる視点を知ることができ、批判的思考が養われます。また、異なる意見を参考にしながら、さらによりよい解決方法を探ることによって問題解決能力を育むことができます。

・学びを深めて自己成長を促せる

ケーススタディを体験することによって実用的な知見が身につけられます。また、机上の勉強から得られる知識とは違い、さまざまな体験をすることで心が鍛えられます。失敗から多くの教訓や学びを得ることもでき、自然に自己成長が促される点もメリットの1つです。

ケーススタディの限界と注意点

ケーススタディは万能ではありません。その限界も押さえておきましょう。

ケーススタディの限界

ケーススタディでは仮説を立てますが、それが必ずしも正しいとは限りません。その仮説が成立しなかった場合には原因を調べて、設計を作り直し、再び挑戦する必要があります。また、現在の技術ではどうやっても解決できない課題もあります。その場合にも原因を調査して今後の取り組みについて検討することが必要です。

ケーススタディの注意点

ケーススタディを始めるときには、事例(ケース)の規模の設定に注意することが必要です。あまり規模が大きすぎると、目標の実現にまでたどり着けない可能性が高くなりますし、ビジネスで活用する場合、資金も人手も数多く必要になります。規模が大きいほど必要なリソース(人材や資金などの資源)や時間が多くかかり、それにも限界があるので注意しましょう。

・ケーススタディは一般化する際の難しさがある

ケーススタディでは、得られた結果を一般的なモデルケース化するのが難しい場合も多々あります。ケーススタディは研究の1つなので、少しずつ効果を確認し実証しながら進めていくことが大切です。

・ケーススタディに関する情報を誤解されるリスクがある

ケーススタディを通してデータを集める場合には、関係者にそのデータをどのように活用するかを説明することが大事です。例えば、「ごみゼロ湘南」プロジェクトではごみのデータをとる際、地域住民にその説明をしないと「どんなごみを出しているか見られてしまうのではないか」と個人情報に関する心配の声があり、誤解される可能性もありました。

そこで、地域住民にどのようなデータを集めるのかを説明する場を設け、ごみのデータについては中身をセンシングしないこと、排出量も公開しないことなどを丁寧に説明することで、プロジェクトの情報について誤解されないように努めました。その後、集めたデータの正確性と信頼性についても関係者に説明することが大切です。

麗澤大学工学部がケーススタディを取り入れる理由

従来の工学部における学びは主に技術が対象で、それが「社会にどのような影響を与えるか」という視点や訓練、研修などが不足していました。2024年に麗澤大学工学部を新設する際、教員同士がその問題意識を共有していたため、大学で学んだ技術や開発した技術を実社会で役立てるために実装・構築していける人材を育成したいと、ケーススタディを取り入れることに合意していました。

麗澤大学工学部の2つの専攻分野「情報システム工学」「ロボティクス工学」はある程度発達した分野で、技術的な側面は十分に大学で勉強することができる段階です。そのため、工学部で学んだ技術を他の分野に活用したり応用したりすることが必要だと考えており、大学在籍時からケーススタディを通して実際の社会課題の解決に取り組む体験ができるように工夫しています。

また、内閣府が提唱する「Society 5.0」の方向性に合致した教育を目指していることも、理由の1つです。このビジョンはさまざまな分野のデータを集めて新たな価値を発見し、多様なサービスにつなげていこうとするものです。麗澤大学工学部も学んだ技術を社会の中で応用し貢献していける人材を育成したいと考えています。

それは、大学卒業後に実社会でビジネスで活用できる人材育成を見据えているからです。学生時代に実践的な取り組みをした人材は、就職後に重要なポジションに就き、会社で充実した活動をすることが珍しくありません。また、起業して新たなビジネスに挑む人材もいます。麗澤大学としては、企業の即戦力となる人材を輩出できるような教育を目指しています。

麗澤大学工学部のケーススタディの活用法

麗澤大学工学部においてケーススタディを活用する目的は、工学的な技術を使って社会貢献するためです。ケーススタディは実社会に役立てる実装方法として有効な手段であり、社会貢献に必要な実践力を養うことができます。そうした実践力は就職活動でも大きなアピールポイントになります。

ケーススタディの流れ

麗澤大学工学部は2024年4月に新設した学部なので、現在は1・2年生しか在学していません。そのため、現状の話になりますが、まず自分の周辺にある問題を自分たちで発見してどの問題に取り組むかを決めた上で議論し、工学的な技術でその問題をどのように解決できるのかを提案することを授業の中で行っています。いくつかのグループにわかれ、それぞれ発表してもらっています。

規模は小さいのですが、そうした一連の取り組みを大学の内外の関係者と一緒にやることによって、実際のケーススタディを経験することができます。もちろんその取り組み方や進め方は、所属する研究室によっても違います。

昨年学生たちが取り組んだ身近な実例を紹介します。麗澤大学から最寄りの駅に行く際、キャンパス近くにある2つのバス停のどちらからバスに乗るのが最適かという問題を取り上げ、実装した事例がありました。それに取り組んだ学生グループはWebアプリを開発し、構内の大きなモニターで可視化して他の学生にも利用してもらうことまで実行しました。

そのアプリを開発するためには、電車やバスの運行データなどが必要ですが、一般公開されている情報からは手に入れられません。そこで、運行データを入手するために外部との交渉も自分たちで行ってもらいました。そして、実際にアプリの開発と実装を両立させたことで、学生たちは努力が報われた喜びと充実感を得ることができました。

麗澤大学工学部では、それぞれのゼミが特徴や専門技術を生かして、さまざまなケーススタディに取り組んでいます。工学部で現実に即したケーススタディに取り組むことで、教科書だけでは得られない実践的な問題解決能力を身につけることができます。

工学部の教員も必要に応じて学生を支援し、行政や企業など外部と関係性を持ちながら多様な視点や方法論を活用し、学生が実践的なケーススタディを通じて積極的に問題解決に取り組めるようサポートしています。

【麗澤大学 工学部・陳寅先生】

職名:准教授

学部/学科:工学部情報システム工学科

専門分野:無線ネットワーク、センシング技術、知能IoT

研究テーマ:無線指紋を用いるデバイスの識別と認証技術、深層学習による物体検出技術を用いるセンシング技術

※プロフィール参考

https://www.reitaku-u.ac.jp/about/teachers/engineering/1776181/

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。