【麗澤大学 別宮 玲教授監修】デジタルトランスフォーメーション(DX)は日本でも2020年のコロナ禍を境に取り組む企業が増えてきたため、聞いたことがある人も多いでしょう。しかし実際DXとはどういったものなのか、ビジネスにどういったメリットをもたらすのか。今回は、麗澤大学経済学部の別宮先生にお聞きしながらDXについてわかりやすく解説していきます。

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、海外ではかなり早い段階から多くの有名企業で使われてる取り組みで、ITやデジタル技術の開発が進む近年のビジネス社会において必要であるとされています。とはいえ、実際にデジタルトランスフォーメーションは何かといわれたら漠然としたイメージでしか思い浮かばない人もいるでしょう。今回は、麗澤大学の経済学部の別宮先生にお聞きしながら、DXについてわかりやすく解説するとともに、DXを導入している国外・国内の企業についてあわせて紹介していきます。

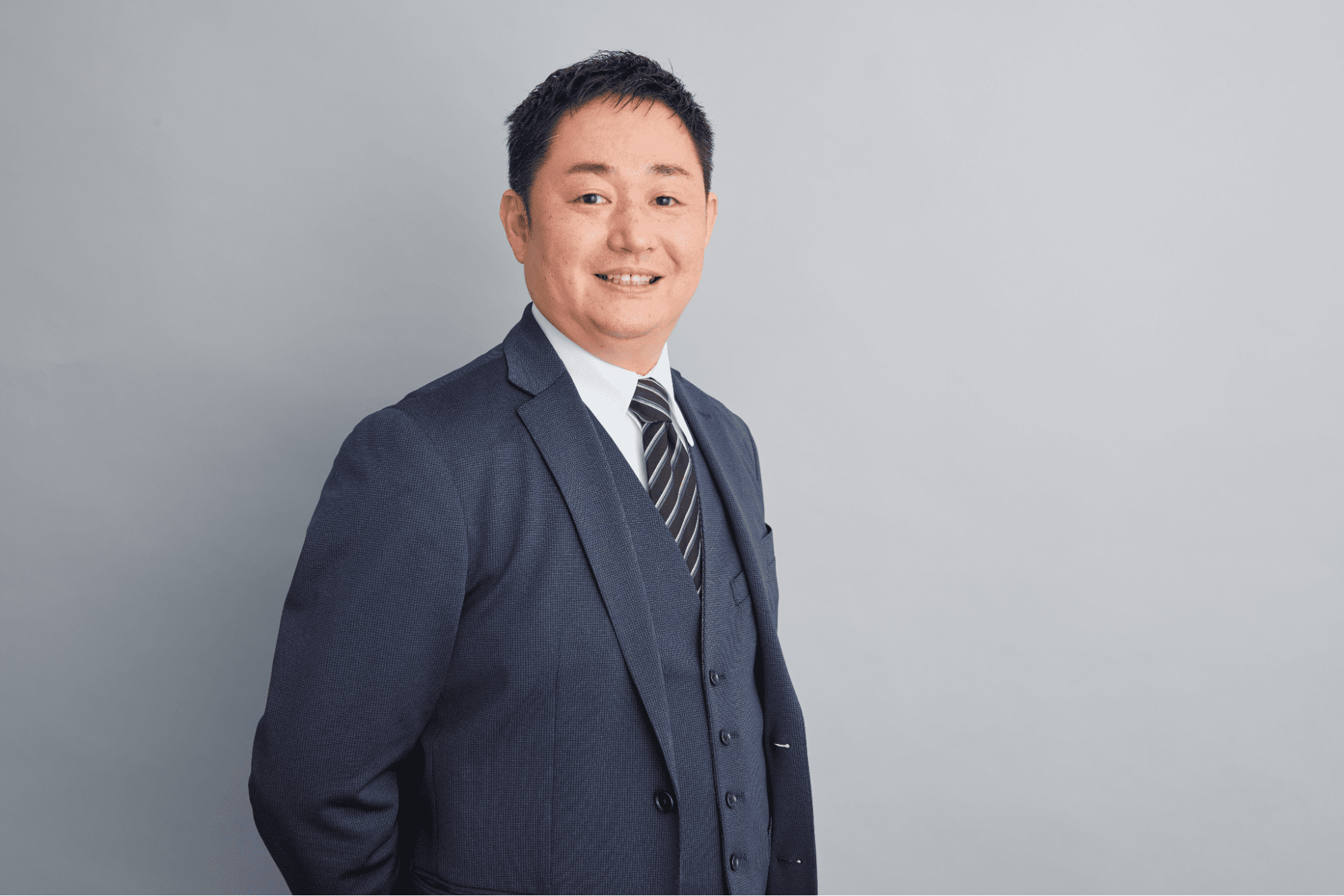

【麗澤大学 別宮 玲教授のプロフィール】

IT企業で10年以上勤務をした後、高等教育機関で働くようになりました。今では教育業界歴の方が長いですね。IT企業での専門分野はデータエンジニアリングです。

また技術の転換期に新しいシステムを研究開発する機会にも多く恵まれており、海外の開発拠点の立ち上げや、グループ企業を横断するPMOも経験してきました。

自分のプロジェクトを運営しながら、全社の新入社員研修のデザインも行っています。研究は知能情報を専門としておりマーケティング分野への応用が主なテーマです。

麗澤大学ではこれらの経験を活かしてDXの実践を授業として展開しています。

職名:教授

学部/学科:経済学部/経営学科

専門分野:知能情報学、データエンジニアリング

現在の研究テーマ:進化計算、ペルソナマーケティング

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは?

デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)とは、「デジタルによる変革」というデジタル技術によって人々の生活やビジネスなどのあらゆる面が良い方向へ変革されることを指します。

「DT」ではなく、「DX」と略されるのは、すでに「DT」というIT用語が存在したことと、"Transformation"の"Trans"には交差するという意味があり、英語"X"が交差を表すことから「DX」と略されています。

従来のデジタル化とDXの違い

DXとデジタル化、同じものだと思っていませんか?

社会人でもきちんと区別して説明できる人は実はまだまだ少ないんです。

デジタル化とは

従来のデジタル化とは、業務の一部やアナログだった手順や作業に用いられるものでした。

もともとは文書作成や表計算、経費精算などを紙の書類で処理していた業務が、業務フローは変えずにエクセルやワードを使用。また、電話やFAXを使って情報の伝達をしていましたが、今はコミュニケーションツールのソフトを導入し、デジタル化は働く人々の作業効率をあげました。

こうしたデジタル技術を使用してアナログで行ってきた業務をデジタル化すること、これをデジタイゼーションといいます。

書類が紙からデジタルになったため、作業が効率化され生産性も上がることで新しい価値を生み出せるようになり、働き方は良い方向へと変化し続けています。

デジタイゼーションが部分的なデジタル化だったのに対して、ビジネスのプロセス(過程や工程)全体をデジタル化して、こうした新しい価値を生み出すことをデジタライゼーションといいます。

デジタル化は作業や業務を効率よく進めることができ、DXという目的を達成するために物事を効率化させるひとつの欠かせない手段として捉えられています。

ちなみに、こうしたデジタル化した書類や情報をシステムなどで活用することをIT化といいます。スマートフォンや、電子決済などはIT化された製品ですね。

デジタル化とDXとの違い

デジタル化とは、アナログなものをデジタルにし、作業や業務効率をあげるためのものです。

それに対し、DXとは「デジタル技術によって人々の生活やビジネスなどのあらゆる面が良いものへと変革されること」で、ビジネス面でいえば「企業がデータとデジタル技術を活用し、これまでになかった新しいビジネスを創っていくこと」です。

DXではデジタル化や業務の見直しが企業全体でとりいれられ、次のような成果が得られます。

・前述のデジタライゼーションの範囲を社内の他の部署にも拡大して、全社の業務の効率が上がった。

・紙の書類、コミュニケーションがデジタルになったので、会社に出勤しなくても自宅から仕事ができるようになった(テレワークの導入)。

特に後者のテレワークの導入は重要です。今まで家で働くことはないとされていた固定観念が変革されました。

経済産業省のDXレポート2においても、下記のように述べています。

"ITシステムのみならず企業文化(固定観念)を変革することがDXの本質であり、企業の目指すべき方向性"

引用:経済産業省 D X レポート 2 中間取りまとめ:コロナ禍で起きたこととDXの本質より

ここでは業務の改善に注目して説明しましたが、デジタルによって新たなビジネスを生み出すこともDXのひとつです。

DXに取り組むことへのメリット

グローバル化やデジタル化がどんどん進む現代では、時代の変化に取り残されないためや、国際的な競争力をつけるために、ITの技術をどんどん取り入れて行く必要があります。

ここでは、DXを推進することで得られる代表的なメリットをご紹介します。

①BCP対策

BCPとは、「Business Continuity Plan/事業継続計画」といい、地震や洪水といった自然災害などあらゆる非常事態が起きた場合でも事業を継続できるよう、多くの企業が策定しているものです。

DXを推進することでこのBCP対策も強化されます。

例えば、新型コロナウイルスの感染防止対策によって外出が制限された際には、さまざまな企業がリモートワークを取りいれる形でDXが進められました。

このようにDXによってBCP対策が強化されてくことは企業のメリットにつながります。

②生産性の向上とコスト削減が実現

DXが行なわれると、これまで人が行っていた作業をコンピュータやAIによって自動化したり、ビッグデータを利用してより顧客のニーズにあった提案ができるようになると、作業効率が上がって生産性が向上したり、大幅な時間短縮によってコスト削減につなげることができます。

③DXによって新しいビジネスの開発が可能

DXは、すでにあるビジネスをデジタル化するだけではなく、最先端のIT技術によって全く新しいサービスやビジネスを作り出すこともできます。

利益を生むだけのビジネスではなく、世界をより良くする社会貢献のサービスにつながっている事例もあり、新しいビジネスの開発への可能性は無限大です。

④レガシーシステム化を防ぐ

レガシーシステムとは、過去の技術や仕組みでできている何年も前から使用しているシステムのことを指します。

レガシーシステムをそのままにしておくと、老朽化したシステムの維持に多くの人材やコストが必要となり時代の変化にも対応できなくなってしまいますが、DXを実現させることでレガシーシステム化を防ぐことができ、このような問題に対処することができます。

実際にDXを導入して成功している企業に注目!

では実際に企業はどのようにDXを導入しているのでしょうか? ここからは、国内外の成功事例を元に、具体例をご紹介していきます。

国外の成功事例

■事例1 Apple

スマートフォンで有名なAppleですが、「Apple Pay」や「Apple Card」といった金融の分野でDXを実現させました。

「Apple Card」にはこれまでのクレジットカードには必ず載っていたカード番号や有効期限などはなく、ロゴと利用者名のみが印字されていてスキミングなどの不正利用ができない仕様になっています。

また、カード自体がなくてもiPhoneで申請から決済、利用額の確認などができ、18歳以上のアメリカ市民または認められたアメリカ居住者であれば誰でも申請できるため、これまでクレジットカードを持つことができなかった層にも人気が広がりました。

■事例2 Uber

配車マッチングアプリのUberは「タクシーが来て欲しい時に捕まらない」という顧客と「タクシーを探している顧客を見つけられない」という運転手側双方の問題を解決させるDXを実現させました。

スマートフォンさえあれば、乗車場所と目的地を正確に伝えることができ、直接の金銭のやりとりも発生せず、運転手の評価もできるため質の高いサービスを受けることができます。

また、フードデリバリーサービスのUber Eatsもいつでも気軽にデリバリーが頼めて、店側も人件費を抑えられるということで人気が高まっており、飲食業界のあり方に変化をもたらし人々の日常をより良くしています。

■事例3 Netflix

動画ストリーミングサービスのNetflixは、元々はDVDを宅配するサービスを行う会社でした。

しかし、時代の流れをうまく読み取った上でDXを行い、現在のサブスクリプション型動画配信サービスを行う会社へと変化しました。

また、顧客の視聴履歴などからデータを分析し、レコメンド機能を設置するなどしています。常に顧客のニーズを読み取り、自社コンテンツの開発を行うなどサービスの向上を目指していて、私たちの生活をより豊かなものに変えています。

国内の成功事例

■事例1 トヨタ自動車

自動車離れが加速する現在では、車の販売ではなく、「月額定額で乗り放題」という車のサブスクリプション型のサービス(KINTO)を新しく打ち出してビジネスモデルを大きく変えたり、AI技術を活用して、自動運転ソフトウェアの開発に取り組むなどしてDXを進めています。

■事例2 ベネッセホールディングス

紙媒体での通信教育事業から、会員の学習履歴データとAIを活用し、主にタブレットを使用した個人別学習サービスや、オンラインでの学びの場を提供しています。

「AI StLike」というアプリでは正誤履歴に基づいて次の問題をレコメンドしてくれる機能があります。他にも介護の現場でも熟練スタッフのノウハウをAI化するなどして、教育や介護などさまざまな場面でDXを推進しています。

■事例3 ANAホールディングス

顧客の移動データをAIによって解析し、よりスムーズな移動が検索・提案できるアプリをリリースしたり、顔認証搭乗モデルや空港内のバス自動化など業務の自動化によりDXを進めています。

また、遠隔地に置かれたロボットを通してあたかも自分自身がそこに瞬間移動したようなリアルタイムなコミュニケーションを実現するためのプロジェクトを開発するなどして新規のビジネスにも取り組んでいます。

DXによるデジタルディスラプター問題

デジタルディスラプターとは、デジタルテクノロジーを活用して既存のサービスやビジネスなどの産業全体を破壊、変化させてしまう企業のことを指します。

例えば、先ほど紹介した「Uber」は他のタクシー会社だけでなく、バスや鉄道といった他の交通機関にも影響を与えましたし、「Airbnb」という民泊マッチングサービスでは既存のホテル業界のビジネスモデルを覆し、「Robinhood」では1ドル未満の少額から株取引ができるという点で金融業界に衝撃を与えました。

このようなデジタルディスラプターの登場によりビジネスを脅かされることがないように、最新の技術を身につけ、時代の流れを読み、DXを進めて行くことがより大切です。

DXと深いかかわりがある「2025年の崖」問題も

「2025年の崖」問題とは、2018年に経済産業省が発表したレポートで初めて登場した言葉です。

2025年までにDXを推進して既存のシステムを刷新できなければ、2025年以降、IT人材の不足や事業機会の喪失などさまざまな問題が多くの企業に降りかかり、市場での競争力もなくなり、毎年最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると言われています。

そのため日本政府が企業のDX推進をサポート。日本企業はいち早く従来のレガシーシステムから脱却し、最優先の課題としてDXを進めていく必要があります。

麗澤大学の経営学部で経営の基礎を学ぼう

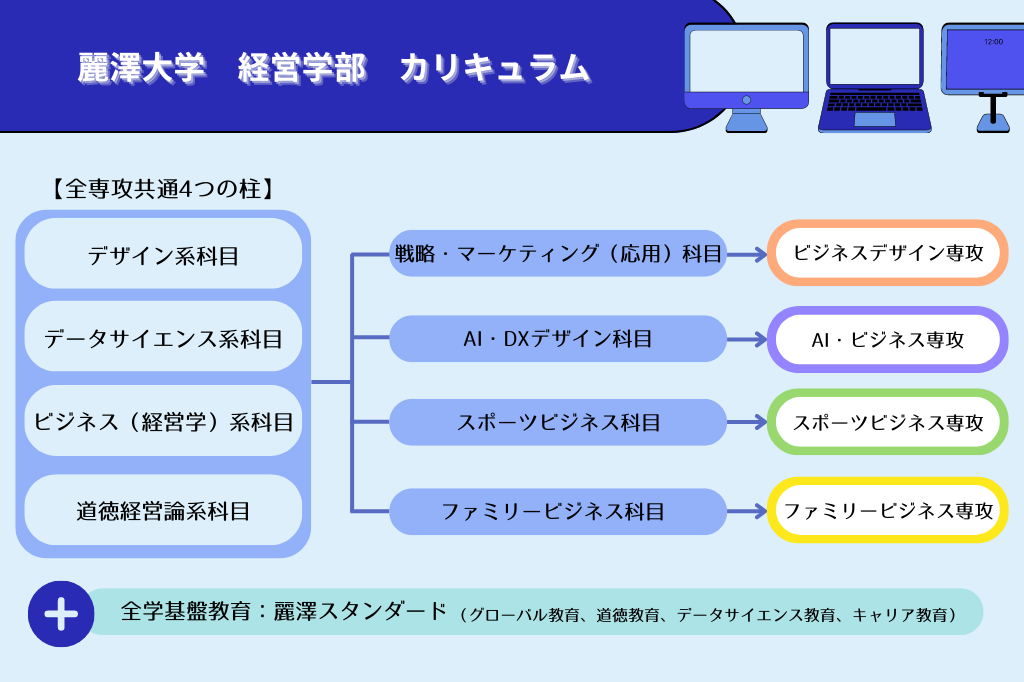

麗澤大学では新学部の経営学部(設置構想中)を2024年4月に開設予定です。

麗澤大学では新学部の経営学部(設置構想中)を2024年4月に開設予定です。

「実学×データサイエンス×デザイン×クリエイティビティ」を学びのコンセプトとし、世の中にない新しい経営学部・カリキュラムを提供し、社会に出た時に大学の学びを活かせる「実学」にこだわります。

経営学部では2年次までに経営学の基本的な要素に加え、DXの授業では、DXデザイン論、DXプロジェクトなどを学びます。

デザイン系科目やデータサイエンス系科目も全専攻共通で履修し、土台となる力を身につけます。

3年次からはそれらの力を使って、各専攻ごとの応用科目を学んでいくことができます。DXデザイン演習なども履修できます。

現在構想段階ですが、DXデザイン論で、DXとそこに至る様々な事象やテクノロジーを、歴史的側面を交えて学習し、現代のビジネスに通用する企画力・提案力を涵養します。

演習科目群では、業務改善のためのDXを実現する演習科目、オリジナルアプリを企画開発する演習科目などを設置予定です。(※カリキュラムは変更になる場合があります。)

経済学部の別宮 玲教授から高校生の皆さんへエール

経済産業省がDXの推進を日本企業に呼びかけたのは2018年のことです。

なかなか進まなかった日本企業のDX対応ですが、その後、誰も予想していなかったコロナ過によって、DXは大きく加速しました。

現在では当たり前のテレワークもDXの加速によって生まれた文化です。

コロナ過の中、オンライン授業で高校生活を過ごした方も多いことでしょう。

これからもデジタルによって様々な文化が変わっていきます。

例えばドローンによって流通も大きく変わります。

皆さんには固定観念にとらわれず、新しい情報を吸収し、提案できる人材になっていただきたいです。

まとめ:DXについて理解し未来の日本経済を支えていく企業に必要な人材へ

DX人材の需要はますます高まり、企業を成長させる上で重要な役割を担うことになります。

最新のITに関するスキルや能力を身につけて、DX推進に向けて日本企業が持つさまざまな課題を適切に解決し、未来の日本経済を支えていくために企業に必要な人材になりましょう!

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。