【麗澤大学 吉田 健一郎教授 監修】今、海外の大手会社を皮切りにさまざまなビジネスシーンで取り入れられているデザイン思考。 今回は、実際どういった考え方なのか、どういったアプローチ法でビジネスにメリットがあるのかなど、さまざまな疑問にお答えします。

時代が変わるにつれて、ビジネスで必要な考え方や、商品やサービスの在り方も変わっていきます。

近年ではデザイン思考を取り入れたチームをつくり開発に力をいれる会社も増えてきており、つねに新しい方向性を模索しより良いものを生み出すための考え方として、世界的にも注目されています。

今回はデザイン思考について、経済学部経営学科の吉田健一郎教授がデザイン思考を用いた成功例を交えながらわかりやすく説明していきます。

【麗澤大学 吉田 健一郎教授のプロフィール】

私は高校時代まで千葉県の南房総市で過ごしました。豊かな自然に恵まれた環境でのんびり過ごしました。大学受験では自然に恵まれ過ぎた反動か!?「国際」と名の付く大学に惹かれました(笑)当時は「国際」という響きがとてもスマートに聞こえ、実際4大学を受験したのですが、海外との交流が最も強かった「麗澤大学」に入学することに決めました。卒業後は大学院へと進み、卒院後に麗澤大学からオファーを頂き、教授として講義(情報系やビジネスイノベーションプロジェクトなど)を行っています。

職名:教授

学部/学科:経済学部/経営学科

専門分野:経営情報論

現在の研究テーマ:電子自治体に関する研究、CSRマネジメント及び情報倫理に関する研究

そもそもデザイン思考って何のこと?

デザイン思考とは、デザインシンキング(Design Thinking)とも言われ、ビジネスの場面において使われる課題や問題解決のための思考法のひとつです。

大きな特徴は、商品やサービスを使用する「ユーザー目線」に立って考えることを第一としており、まだ表面化していない課題を見つけてその課題をどのように解決していくかを考えていくことです。

デザイン思考を活用することで、変化が激しく将来の予測がつきにくい現代でも、ユーザーのニーズを深く理解し、今あるものを革新的に進化させ、人々が欲しいと思う商品やサービスを作り出すことができます。

よく間違えられやすいアート思考とは?

デザイン思考とよく間違われる思考法の中に、「アート思考」というものがあります。

両者の違いは、デザイン思考が今ある商品やサービスを使うユーザーの目線に立って考えていくのに対して、アート思考はユーザー関係なく、個人の視点でゼロから考えます。

そのため、デザイン思考は既にある商品やサービスをさらに良くすることに向いていて、アート思考では今までにない全く新しい物を生み出すことに向いていると言われています。

「デザイン」「アート」という言葉から似ているイメージがありますが、デザイン思考はユーザーのニーズを満たしながら問題解決していく思考、アート思考は自由な発想でオリジナルのアイデアを生み出す思考、と状況に合わせて使い分けられるといいでしょう。

他にもある思考法との違い

その他の思考の手法として、物事を体系的に整理して矛盾がないように論理的に考えていくロジカルシンキング(論理的思考)や、物事が本当に正しいかどうか、見落としがないかどうかと前提を疑ってさまざまな角度から考えていくクリティカルシンキング(批判的思考)などがあります。

これらの思考法が問題を常に客観的・論理的に捉えているのに対して、デザイン思考はユーザー視点で、ユーザーの気持ちに寄り添うという主観が入りながら自由に斬新なアイデアを考え出すという点で大きく異なります。

デザイン思考のプロセスは5つで出来ている

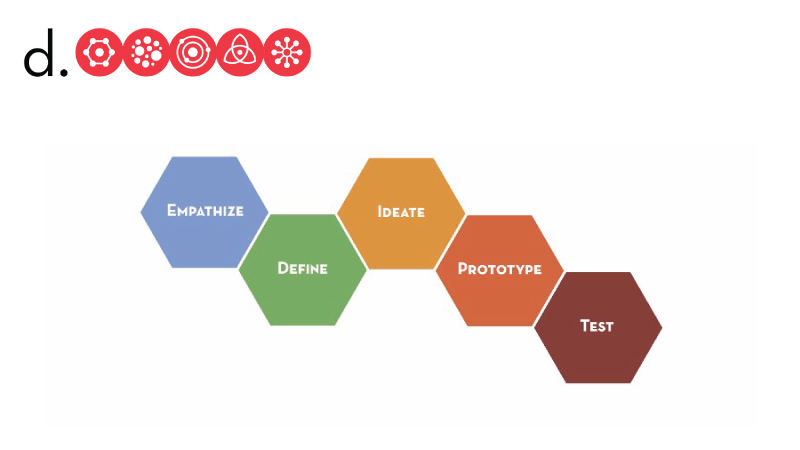

デザイン思考を実践していくプロセスはいくつかありますが、最も代表的なもののひとつにスタンフォード大学に開設された「d.school」というデザイン研究所があります。

そこでデザイン思考を身につけるために提唱している5つのプロセスがあり、ここからはそのプロセスをひとつずつ紹介します。

①共感(Empathize)

最初のステップは「共感」です。

アンケートやインタビューなどを実施することでユーザーの本音を理解し、自分がユーザーだったら商品やサービスに対してどのように感じるのか、何を求めていたのか、ユーザー目線で考え、共感していきます。

この段階では、アンケートやインタビューをする対象を具体的に絞り、どんな質問をすると効果的なのかしっかりと練ることが大切です。

ユーザーに関心を持ち、深く繋がり共感していくことで、自分たちが気づいていなかった思わぬ発見や驚き、知ることができなかった気持ちを知ることができ、今までにない解決方法や改善策を生み出すことも可能です。

②定義(Define)

次のステップでは、「共感」のステップで得られた情報からユーザーの本当のニーズは何かを「定義」していきます。

ユーザー自身もまだ気づいていなかったようなことを引き出して、課題は何なのか、具体的に言語化していきます。

ここで何が本当の問題なのかを設定し、解決の糸口や着眼点を見つけ直すことで、問題や課題を解決するための正しい解決策を見つけるきっかけとなります。

③概念化(Ideate)

ユーザーのニーズや課題が何かはっきりしたところで、次は解決方法を「概念化」させます。

主に複数人でアイデアを出し合い発想を整理する「ブレインストーミング」など行い、考えられるありとあらゆるアイデアを出すことがとても重要です。

失敗を恐れずに活発な意見交換を行いましょう。

ここで出たたくさんの意見は可能性を広げていくことになり、目的に合う解決策をまとめていきます。

たくさんのアイデアを出し合い整理することでよくある解決策を超える、革新的な解決策が見つかることに繋がります。

④試作(Prototype)

解決策がまとまったところで、「試作」を行います。

あくまで試作品なので、完璧に仕上げようとせず、低コスト・短期間で試作します。

一旦アイデアを形にすることで、それまで見えていなかった問題に気づくことができ、改善することができます。

低コスト・短期間で試作し、初期の段階で失敗することにも意味があります。

そうしてチーム内やユーザーからフィードバックを集めていき、問題を追求していくことで精度が上がっていくのです。

⑤テスト(Test)

試作品をユーザーにテストしてもらいます。

ここではニーズに合ったものができているか、課題を解決できているか、どうしたらもっと良くなるかということをユーザーからフィードバックをもらい、複数の試作を用意しどれが1番いいか比較も行います。

また必要があればこれまでの共感・定義・概念化・施策のステップに戻るなどの作業を繰り返してクオリティの高い商品やサービスを目指します。

デザイン思考を基にした商品開発は実際どうなの?

では実際に、ビジネスにおいてどのようにデザイン思考が活用されているのか具体例をご紹介します。

デザイン思考を使って成功したヒット商品/サービスや会社

①ヒューストン空港

空港の荷物の受取場所において、「出てくるのが遅い!」と言うクレームが多く、何かしたら改善ができないか......という課題がありました。

コストをかけて人員を増やして荷物が出てくるスピードを上げるのではなく、「歩き1分・待ち時間7分→歩き7分・待ち時間1分」と遠回りをさせコーヒーをサービスしたり、観光映像を放映したりすることで、「歩いている時間」と「待っている時間」を入れ替えクレームを無くすことに成功しました。

②ダイソン コードレス掃除機

それまでのコードレス掃除機というのは、「吸引力が弱い」「バッテリーの持ちが悪い」という課題がありましたが、ダイソンの開発者は5000回以上の試作を経て、独自のモーター技術で高い吸引力を発揮し、見た目のデザイン性も高い製品を作り上げました。

現在ではコードレスクリーナーのトップブランドとして高い支持を受けています。

③任天堂 Wii

当時、ゲーム機は「親子の時間が減る」「子どもがリビングにいる時間が減る」というようなユーザーの不満・問題点がありました。

この問題を解決するべく、親子で楽しめてリビングに合っても邪魔にならないゲーム機の開発に取り組んだ結果、Wiiが誕生しました。

この時、1000回以上もの試作・テストが行われ、コントローラーの持ちやすさや軽量化、機能性の向上など改良が加えられました。

その他にも、Appleの「iPod」やP&Gの電動歯ブラシ「ブラウン」、Airbnbの民泊サービスなど、デザイン思考によってたくさんのユーザーの心を掴む大ヒット商品やサービスが生まれました。

デザイン思考の強みと弱み

ここではデザイン思考の強みと弱みをご紹介します。

特徴を知っておくことで、デザイン思考の良さを最大限に活かしましょう。

【デザイン思考の強み】

アイデア提案の習慣化

デザイン思考においては、ユーザーの視点でさまざまな意見を出すことが大切なため、どのような意見でもポジティブに受け止められます。

そのため、実現できるかどうかなど難しいことは考えずに思いついたことを発言しやすい環境が生まれ、思いついたアイデアを提案する力がつきます。

チーム内の結束が強化

これまでに触れたように、デザイン思考を行うチーム内では失敗を恐れずに活発に議論できるため、多様なバックグラウンドを持つメンバーそれぞれの価値観や考え方を深く理解でき、信頼関係が築かれ、チームの結束が強まります。

チームの結束は仕事に対するモチベーションのアップにもなります。

イノベーションの創出がしやすい

ユーザーを軸に進められるデザイン思考では、ユーザーの強い支持を得てイノベーションが生まれやすいです。

まだ目に見えていない問題点を浮き上がらせて、膨大な回数の試作・テストを繰り返した企業の例のように、ユーザーのニーズを徹底的に追求することでクオリティの高い、人々が驚くような製品・サービスを生み出します。

【デザイン思考の弱み】

ゼロから新商品やサービスを作るのには不向き

デザイン思考は、ある商品・サービスに対して、ユーザーのこれまでの体験や意見をもとに問題を洗い出して解決していくため、これまでに世の中になかったゼロベースで新しいものを作り出すことには向いていません。

こうした場合には、個人の視点でオリジナルなものを生み出すアート思考を活用するのがいいでしょう。

チームメンバーの多様性が必要

さまざまな視点から発想を広げて意見交換をしていくデザイン思考のプロセスは、多様な価値観を持つチームメンバーが必要です。同じような考え方をしていたり、年齢が違っても上下関係などを気にして相手の意見に同調したり、遠慮したりする環境があると意見交換は活発にならず、イノベーションを起こすようなアイデアは出てこなくなってしまいます。

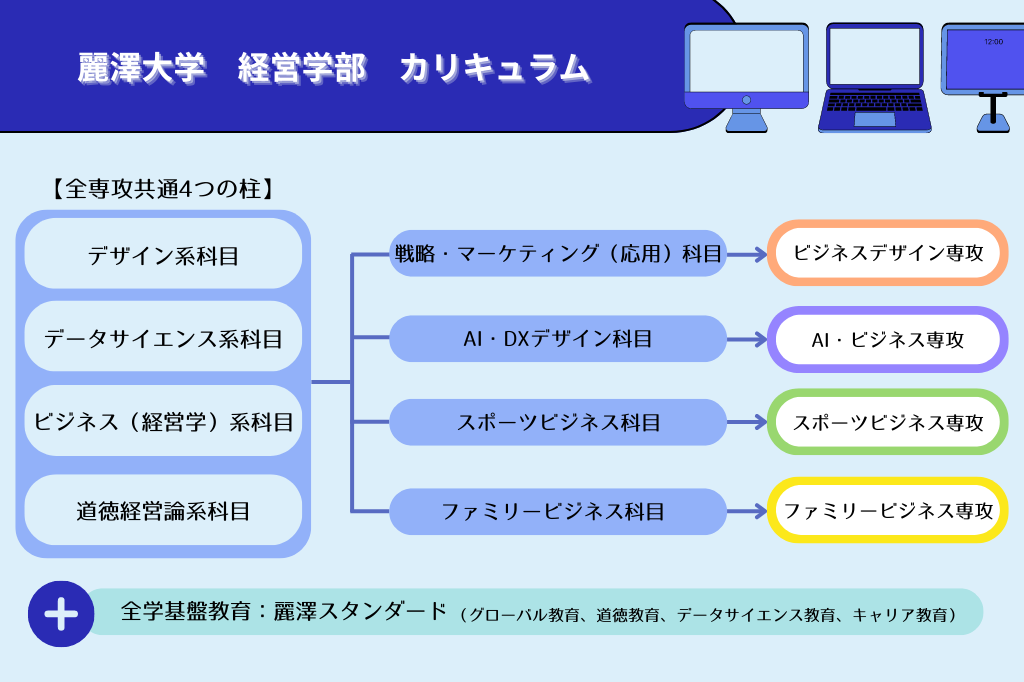

麗澤大学の経営学部で経営の基礎やデザイン思考を身につけよう

麗澤大学では新学部の経営学部(設置構想中)が2024年4月に開設予定です。

「実学×データサイエンス×デザイン×クリエイティビティ」を学びのコンセプトとし、世の中にない新しい経営学部・カリキュラム、社会に出た時に大学の学びを活かせる「実学」にこだわります。

全専攻でデザイン思考を学び、デザイン思考を用いて社会的な課題や企業の課題などを分析し、それらを解決するための方策を考えます。

麗澤大学の経営学部では実際に企業と連携し、商品開発やビジネスモデル・プランの構築、経営課題の分析・改善策の立案などに取り組みを行い、生きた学び・スキルを習得することができるため、卒業後もデザイン思考を用いた経営戦略つくり、実学で身につけたマネジメント力で企業価値を創造できる力を身につけることができるようになっていきます。

吉田健一郎先生から高校生の皆さんへエール

デザイン思考は、色々な場面で使える思考法です。

例えば、好きな人に告白をするという状況を考えてみましょう。ライバルのA君(あなたと同じくらい彼女に好かれている)がバラの花10本持って告白をしたとしましょう。「よし、なら100本のバラを持っていこう」と単純に考えてしまうのは、まだデザイン思考がわかっていないからかもしれません。

正解があるわけではありませんが、彼女のこれまでの言動を含め、彼女の友達や告白時にされて嬉しかったことなどをリサーチしながら、本質的なニーズを探るべきだと考えられたのなら、デザイン思考の入り口にたどり着けていると思います。

相手が本当に何を望んでいるのかを、見極めることが重要なわけです。

そうした本質的な理解を本学で学んでいきましょう!

まとめ:デザイン思考を取り入れた時代に合うアプローチで更なる商品開発を目指して

変化が激しく複雑で予測が難しい状況を表す「VUCA(ブーカ)※」という言葉が生まれたように、現代社会の企業では、これまでのビジネスのやり方では立ち行かなくなり、業界から取り残されてしまいます。

このような時代にこそ、デザイン思考を取り入れて時代の流れに合うアプローチで更なる商品開発を行える人材が求められるようになってきました。

デザイン思考をマスターして、世の中にイノベーションを巻き起こそう!

※VUCA(ブーカ):Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った造語で、これからの社会やビジネスは予測が難しくなることを意味します。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。