『事業承継』とは?種類と実行までの5つのステップ、中小企業の課題について解説します

近年、事業承継は多くの中小企業にとって課題になっています。日本では法人の大部分が中小企業であり、経営者の高齢化が進んでいます。経済産業省がその支援策の1つとして事業承継のサポートを実施しています。

そこで、事業承継の意味や種類、実行までのステップやメリット・デメリット、中小企業の事業承継の現状について、麗澤大学経営学部の近藤明人先生に解説してもらいました。

事業承継って何?

事業承継は経営権の移転、および事業用資産の譲渡などによって実現しますが、それらは事務手続き上の内容にすぎません。現場で働く社員にとっては技術やノウハウの伝承、取引先や金融機関との関係維持など、知的資産の領域に至るところまで引き継がれることが重要です。

このテーマでは事業承継の意味、承継に必要な3つの経営資源について説明します。

事業承継とは

事業承継とは、現在の経営者から後継者へと事業を引き継ぐことを指します。中小企業庁では「企業の熱い想いや技術を次の世代へつなぐこと」と定義するように、引き継ぐ対象は有形・無形の資産に及びます。

・事業継承との違い

事業継承という用語も使われていますが、ほとんど同じ意味です。英語では「Business Succession」と表現され、日本語では「事業承継」として使われています。そのため、本記事では事業承継と表現します。

事業承継に必要な3つの経営資源

事業承継を実現させるためには、次の3つの経営資源を適切に引き継ぐことが不可欠です。それぞれの構成要素と特徴を紹介します。

| 3つの経営資源 | 構成要素 |

|---|---|

| 1.人 |

経営権 |

| 2.資産 |

株式、事業用資産(設備・不動産など)、資産(運転資金・借入など) |

| 3.知的資産 |

経営理念、従業員の技術技能、ノウハウ、経営者の信用、取引先との人脈、顧客情報、知的財産権(特許など)、許認可など |

参考「事業承継を知る」(中小企業庁)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/know_business_succession.html

1.人

人の承継を簡潔に説明すると「後継者への経営権の移転」です。実際には、現経営者の思いや企業文化の継承などを含む後継者教育になります。後継者は経営能力だけでなく、リーダーシップや従業員からの信頼獲得などが必要です。そのため、後継者が取り組む最初の仕事は、事業承継に向けて経営陣や従業員との間で調整・協議を行うことが多くなります。

2.資産

資産の承継には、不動産や設備などの有形資産、現金や株式などの金融資産が含まれます。これらの資産をどのように評価し、移転するかは、税務上の問題も含めて慎重に検討する必要があります。特に後継者にとって税負担は経営資金に大きく関わるため、資産の承継には税理士などの専門家に相談することが一般的です。

3.知的資産

知的資産の承継は企業の強みを引き継ぐことです。特許権や商標権などの知的財産権のほか、経営理念、長年蓄積されたノウハウ、企業文化、顧客との信頼関係なども重要な知的資産です。そのため、知的資産の承継は資料として可視化し、企業全体で共有することが大切です。可視化の過程では従業員が振り返りや整理を行い、後継者あるいは経営陣とコミュニケーションを図るため、新たな認識の共有が生まれていきます。

参考「事業承継ガイドライン(第3版)」P27~30(中小企業庁/2022年3月改訂)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_guideline.pdf

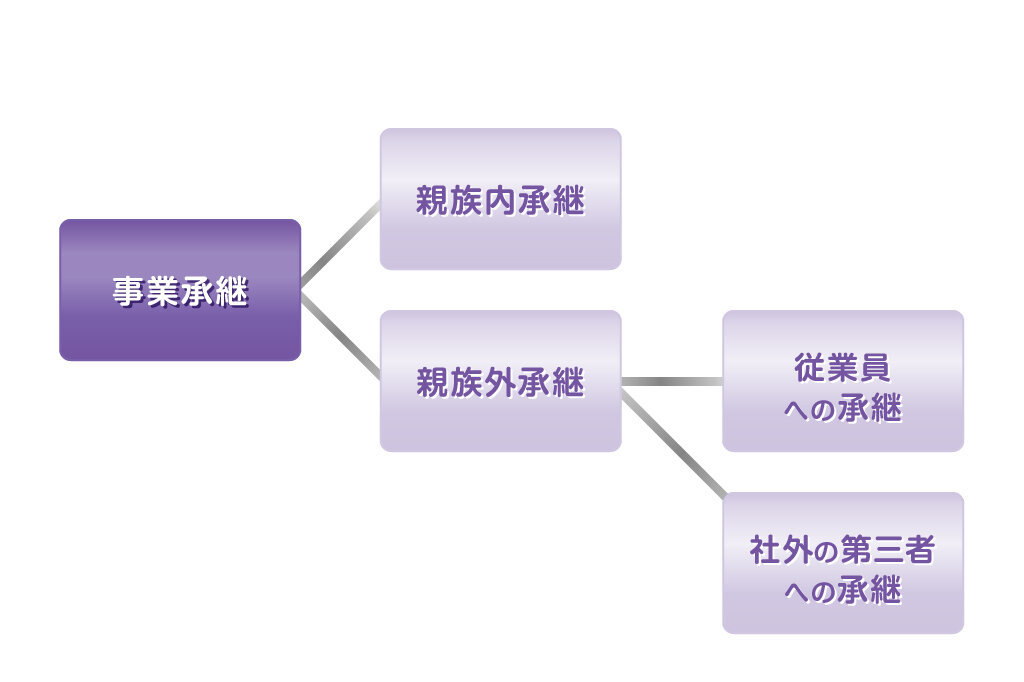

事業承継の種類

事業承継は大きく親族内承継と親族外承継にわけられます。そして、親族外承継には従業員への承継と社外の第三者への承継(M&Aなど)があります。それぞれ特長があり、企業の状況や経営者の意向に応じて最適な方法を選択することが大事です。

参考「事業承継を知る」(中小企業庁)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/know_business_succession.html

親族内承継(ファミリービジネス)

親族内承継は、現経営者の子または他の親族に事業を引き継ぐことです。メリットとしては、準備期間を確保しやすい点や従業員や取引先の理解が得られやすい点、相続・贈与の節税対策がしやすい点などが挙げられます。

参考「親族内承継の方法と注意点」(独立行政法人中小企業基盤整備機構)

https://j-net21.smrj.go.jp/handbook/succession/shinzoku.html

親族外承継

親族外承継は、従業員への継承と社外の第三者への継承に大別されます。親族外承継を選ぶ理由としては、適切な親族後継者がいない場合や、より広い候補者の中から適任者を選びたい場合などが挙げられます。

・従業員への承継

従業員承継のメリットは、経営者として能力のある人材を見極めてから引き継ぐことができる点です。社内で働いている従業員であれば、経営方針の一貫性の保ちやすさも利点です。従業員承継においては、自社の事業に関する実務経験や専門知識、社内外のコミュニケーション能力などの資質・能力が重視されている傾向にあります。

参考「事業承継ガイドライン(第3版)」P89(中小企業庁/2022年3月改訂)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_guideline.pdf

・社外の第三者への承継

事業を社外に引き継ぐ場合、株式譲渡や事業譲渡などの方法があります。譲渡の内容は、協議・交渉によって決められます。社外の第三者への承継に関するメリットは、経営者としてふさわしい高い能力を持った人物を外部から招聘できることです。従来とまったく異なる視点を持った企業・事業改革を実施したい場合に有効といえます。

参考「事業承継ガイドライン(第3版)」P101(中小企業庁/2022年3月改訂)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_guideline.pdf

株式譲渡とは

譲渡側の株主が保有している発行済の株式を譲受する側に譲渡する方法です。会社の組織はそのまま引き継ぐことが多く、会社の資産、負債、従業員や社外の第三者との契約、許認可などは原則存続されます。

事業譲渡とは

譲渡側が有する事業の全部、または一部を譲受側に譲渡する手法です。資産、負債、契約および許認可などを個別に移転させるため、債権債務、雇用関係を含む契約関係を債権者や従業員の同意を取り付けて切り替える必要があります。また、譲渡資産の中に不動産を含む場合には登記手続きも必要となり、株式譲渡に比べて手続きが煩雑になることが一般的です。

M&Aとは

M&Aとは、Mergers(合併)and Acquisitions(買収)の略です。会社の合併や分割といった組織再編に加え、株式譲渡や事業譲渡などの手法による事業の引継ぎのことを意味します。近年、後継者不足の問題により注目されている事業承継の1つです。

参考「中小M&Aガイドライン(第3版)」P16/139(中小企業庁)

https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240830002/20240830002-br.pdf

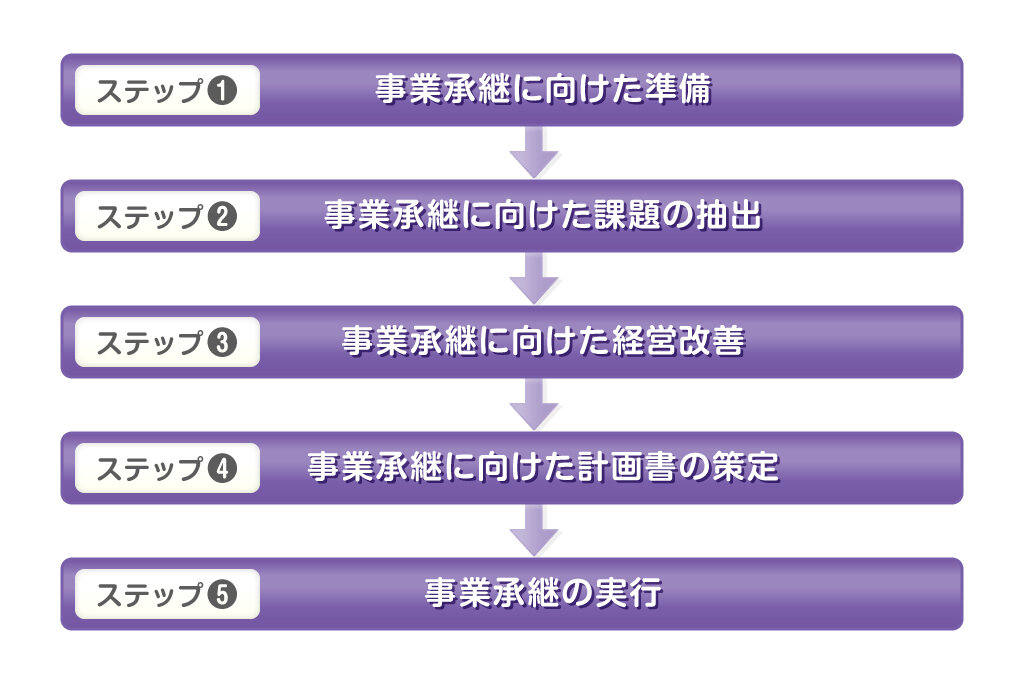

事業承継を実行するまでの5つのステップ

事業承継は計画的かつ着実に進めることが大切です。一般的には、以下の5つのステップで進められます。

参考「事業承継ガイドライン(第3版)」P31(中小企業庁/2022年3月改訂)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_guideline.pdf

ステップ1.事業承継に向けた準備

事業承継の準備は、経営者が60歳に達する頃から着手するのが望ましいとされます。理由は、後継者が経営力を発揮するためには、育成期間を含め5~10年を要するとされているからです。まずは会社の資産を正しく整理・理解した上で、親族内承継、従業員承継、社外への承継といった選択肢を検討する流れになります。

具体的な準備について

1.会社の資産の整理・理解

2.後継者と承継方法の選定

3.どのような協力・支援を受けられるかの調査

参考「事業承継のための準備」(中小機構)

https://j-net21.smrj.go.jp/handbook/succession/preparation.html

ステップ2.事業承継に向けた課題の抽出

事業承継を円滑に進めるには、経営状況や経営課題、経営資源などを可視化し、会社の現状を把握することが大事です。この機会に自社の強みと弱みを見つめ直し、強みをいかに伸ばすか、弱みをいかに改善するかの方向性を具体的に考えます。

まずは、事業承継によって引き継がれる現状の経営資源を可視化し、次の経営に向けて課題を抽出する必要があります。例えば、株式の移転にかかる税制・方法の問題、新しい人事に対する社内や取引先からの異論など課題は山積しています。そのため、士業などの専門家や、金融機関に協力・支援を求めることをおすすめします。

参考「事業承継ガイドライン(第3版)」P32(中小企業庁/2022年3月改訂)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_guideline.pdf

ステップ3.事業承継に向けた経営改善

経営改善には、現経営者が後継者によりよい状態で引き継ぐために課題の改善に向けて戦略を練ったりする必要があります。例えば、競争力の強化、組織の整備、不要な資産・滞留在庫の処分、業務の効率化などが挙げられます。

参考「第2章 事業の承継」(中小企業庁)

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/h29/html/b2_2_1_1.html

ステップ4.事業承継に向けた計画書の策定

事業承継計画書は、事業承継を実現するまでのロードマップとなる重要な文書です。計画書には、自社の現状分析の結果、承継後の環境変化に伴う対応策や課題、事業承継の時期を含む今後の方向性、具体的な数値目標などを盛り込みます。

参考「事業承継計画の作り方」(中小機構)

https://j-net21.smrj.go.jp/handbook/succession/succession-plan.html

ステップ5.事業承継の実行

事業承継の実行は、ステップ1~4を踏まえ、抽出された課題や対応策を講じながら、事業承継計画書に沿って進めます。そして、実行段階であっても、状況の変化に応じて随時事業承継計画書は更新し続けることが大切です。それは、現場の社員と共有する必要があるからです。

なお、実行段階では税負担や法的な手続きも多いため、弁護士や税理士といった士業の専門家などに協力や支援をお願いすることをおすすめします。現経営者および後継者には、税金や法律などの専門知識(会社法や税法、各種許認可など)を学ぶことが要求されます。

参考「事業承継ガイドライン(第3版)」P46(中小企業庁/2022年3月改訂)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_guideline.pdf

事業承継のメリット・デメリット

事業承継には、事業を受け渡す側と引き継ぐ側の双方にメリットとデメリットがあります。これらを理解することは、円滑な事業承継を実現する上で重要です。

事業を受け渡す側のメリット・デメリット

事業を受け渡す側、つまり現経営者にとっての事業承継のメリットとデメリットを見ていきましょう。

1.育ててきた事業の維持・継続

事業承継の最大のメリットは、長年かけて築き上げてきた事業を存続させられることです。それまで築き上げた事業が次世代に引き継がれることで、企業としての持続可能性が高まります。同時に、長年培ってきた企業理念や価値観、独自の企業文化を存続させることができます。

2.経営者としての安定性の喪失

事業を受け渡す側には、経営者としての地位や権限がなくなったり減ったりするデメリットもあります。経営から離れることで長年持っていた日常的な業務や意思決定権が急に失われ、社会的な影響力や存在感がなくなることに不安を抱く可能性があります。

3.後継者の能力や事業存続に対する不安

事業を引き継ぐ後継者に対する不安もデメリットの1つです。後継者の経営能力や意思決定に関する不安、自分が思い描く事業の将来像と後継者のビジョンの相違、事業を引き継いだ後の業績や成長に対する不確実性などが挙げられます。

事業を引き継ぐ側のメリット・デメリット

次に、事業を引き継ぐ側、つまり後継者にとってのメリットとデメリットを見ていきましょう。

1.会社の事業基盤の活用

事業承継の大きなメリットは、既存の事業基盤を活用できることです。長年蓄積された従業員のスキルやノウハウをそのまま利用できる上、既存の顧客基盤や取引先との関係を生かすことができます。0(ゼロ)からの創業に比べてリスクを低減しつつ、既存の事業基盤をベースに新たな視点で事業を発展させる機会を得られます。

2.経営支配権の分散による問題点

株式が分散している場合、経営における意思決定が複雑になるケースもあるというデメリットも考えられます。他の株主との利害関係の調整が必要になることがあり、経営における意思決定の自由度が制限される可能性もあります。

3.経営者保証がある場合の問題点

経営者保証に関連する問題もデメリットの1つです。個人保証を引き継ぐことで、個人の財務リスクが高まる可能性があります。また、経営者保証の存在が、経営の柔軟性や積極的な投資判断を阻害するおそれがあります。そのため、保証の解除や見直しには金融機関との慎重な交渉が必要になります。

参考「経営者保証」(中小企業庁)

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/

中小企業の事業承継の現状

中小企業の事業承継は、日本経済の持続的な発展にとって重要な課題です。中小企業庁の「事業承継ガイドライン」によると、中小企業は雇用の担い手、多様な技術・技能の担い手として日本経済・社会において重要な役割を果たしています。しかし、経営者の高齢化や後継者不足により、多くの中小企業が事業承継の課題に直面しています。

日本経済は中小企業が支えている

2021年6月の時点で中小企業者の数は336.5万者、全体の99.7%に上ります。また総務省統計局によると、資本金1億円未満の会社の売上高は全体の36.5%を占め、準付加価値額だと全体の44.7%を占めます。これらのデータから、中小企業の生み出すさまざまな価値は、日本経済に対して大きな役割を持っていることがわかります。

参考「中小企業・小規模事業者の数」(中小企業庁/2021年6月)https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chu_kigyocnt/2023/231213chukigyocnt.html

参考「令和3年経済センサス」(総務省統計局)

https://www.stat.go.jp/data/e-census/2021/kekka/index.html

経営者の高齢化が著しい

経営者の平均年齢は60.5歳に達し、過去最高を更新しました。さらに、経営者年齢のピークは、この20年間で50代から60~70代へと大きく上昇しています。この傾向は、多くの中小企業で事業承継が進んでいないことを示しており、早急な対策が必要とされています。

参考「事業承継を知る」(中小企業庁)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/know_business_succession.html

後継者不足で廃業が増加中

後継者の不在は、中小企業の廃業増加の大きな要因となっています。2023年に休廃業した企業の経営者の平均年齢は70.9歳となりました。この調査では「後継者へのバトンタッチができないまま代表者の高齢化が進み、休廃業・解散を余儀なくされている可能性」が指摘されていました。また、後継者が決まっている企業は10.5%しかなく、自分の代で事業をやめるつもりの企業は57.4%にも上っています。

参考「全国企業「休廃業・解散」動向調査(2023)」(帝国データバンク)https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p240105.pdf

参考「日本政策金融公庫総合研究所調査」(2023年3月23日)

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/sme_findings230323_1.pdf

中小企業の事業承継に関する主な相談先

事業承継では「何から手をつけていいのかがわからない」といったケースが多く見られます。このような課題に対応するため、政府主導で複数の機関が相談窓口を設けています。

1.事業承継・引継ぎ支援センター

国が設置する事業承継・引継ぎ支援センターは、事業承継の種類に関わらず無料相談を受け付けています。「事業承継診断」などによる早期・計画的な承継準備の働きかけや、後継者人材バンクなどを活用したマッチング支援などを実施しています。

2.中小企業診断協会

中小企業診断協会は、中小企業診断士による事業承継支援をしています。経営状況の分析をはじめ、成長戦略策定に長けた専門家から承継計画策定や後継者教育などに関するアドバイスを受けられます。

3.中小企業基盤整備機構ファンド事業

中小企業政策の中核的な実施期間である「中小機構」のファンド事業では、親族外承継を中心とする承継支援を行っています。株式譲渡のための費用などにつき、ファンドから補助金・支援金などを受けられます。

4.M&A支援機関登録制度

中小企業庁が実施するM&A支援機関登録制度では、事業承継・引き継ぎ補助金の対象となる支援機関を検索できるシステムが提供されています。M&Aについてコンサルティングを希望する経営者が利用する制度です。

5.その他の相談先

事業承継では、上記以外にも、主に事業融資で利用される「日本政策金融公庫」や、各種士業の連合会(日弁連など)が支援しています。いずれの窓口でも、最終的には、複数の分野の専門家に支援を受けることになります。

参考「事業承継の支援策」(中小企業庁)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/business_succession_support_measures.html

参考「事業承継・M&Aに関する主な支援策」(経済産業省/2024年6月)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_shien.pdf

麗澤大学経営学部経営学科「ファミリービジネス専攻」の概要

ファミリービジネス専攻は中小企業の事業承継や経営革新、ガバナンスなどにおいてファミリービジネスが抱えるさまざまな問題の解決策や予防策を学びつつ、起業家精神を養成する専門コースです。

なぜ「ファミリービジネス専攻」を設けたのか

日本企業の99.7%を占める中小企業の多くがファミリービジネスであり、その課題解決は日本経済に影響を与えます。後継者・経営者に必要なマネジメントを実践的に学ぶなど、ファミリービジネス特有の課題に対応できる人材を育成し、社会貢献することを目指しています。

「ファミリービジネス専攻」では何を学ぶのか

経営学の基礎知識に加え、ファミリービジネス特有の複雑な課題を解決する方法を学びます。ここでの複雑な問題とは、既存のビジネス・フレームワークで解決できる「合理的な領域」と、同族経営だからこそ生じる「非合理的な領域」、そしてオーナーシップが重なることによって生じるものです。この経営学だけでは読み解けない問題を、実際のファミリービジネス経営者との交流や現地学習を通じて、理論と実践を結びつけます。

「ファミリービジネス専攻」のカリキュラム

それぞれの年次によってカリキュラムを用意し、段階的にファミリービジネスを学ぶ環境をつくっています。

1~2年次

経営学の基本をはじめ、ファミリービジネスの根幹である道徳経営の基礎について学びます。アントレプレナーシップや起業に関する基本的な理論およびファミリービジネスの諸理論も身につけます。

3~4年次

ファミリービジネスの事業承継や継続、戦略的な企業活動を学びます。実務的な観点で経営管理、資金管理や資金調達、事業承継計画の策定、事業承継後の体制づくりなどを身につけられます。スタートアップビジネスやベンチャービジネスについて、応用的な理論を習得することも可能です。

実践的な科目

ファミリービジネスの経営者や企業と連携し、課題解決に取り組みます。現地訪問、ディスカッション、プレゼンテーションなどを通じて実践力を養います。

「ファミリービジネス専攻」に必要な起業家精神の養成

起業家精神の養成では、ビジネスを「自分ごと化」する意識を重視しています。経営の責任や影響力を深く理解し、社員や取引先への影響を常に考える姿勢を育てられます。失敗をおそれずチャレンジする精神と責任感を持つことの重要性を学習します。

ファミリービジネス専攻が目指す資格、就職先

ファミリービジネス専攻の学びを通して得られる資格と、卒業後に目指す進路については以下のとおりです。

●就職に役立つ資格

TOEIC®、ITパスポート、基本情報技術者試験、Python3エンジニア認定基礎試験、Webデザイナー検定、MOS(Microsoft Office Specialist)、日商簿記検定、統計検定、ファイナンシャル・プランニング技能検定、マネジメント検定試験など

●ファミリービジネス専攻が目指す進路

ファミリービジネスの後継者、事業承継支援に関わる専門職、スタートアップ企業の経営者、中小企業支援機関、金融機関のファミリービジネス支援部門、コンサルティング会社など

麗澤大学サイト「経営学部/2024年4月開設」

https://www.reitaku-u.ac.jp/faculty/businessadministration/family-business/

【麗澤大学 経営学部・近藤明人先生】

職名:教授/学部長

学部/学科:経営学部

専門分野:経営管理論、中小企業経営論、環境経営論、行政経営論

研究テーマ:経営目的達成のための経営管理システムに関する研究、経営に有効なマネジメントシステム監査(内部監査)、中小企業の事業継続・戦略マネジメント、地域環境マネジメントシステム、環境経営におけるサプライチェーンマネジメント

プロフィール参考

https://www.reitaku-u.ac.jp/about/teachers/economic-research/304/

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。