自分の意志で、自由に学生が学び、活躍できる場所

――IEC専攻の学生が中心に行なっているPlas+に、経済学部から参加した後藤さん。参加した理由を教えてください。

後藤:小学生の頃、青年海外協力隊員の女性がカンボジアで活動をしているテレビ番組を見て「自分もカンボジアで活動をしてみたい!」と思ったのがきっかけですね。他の同年代の仲間がサッカー選手や野球選手に憧れるように、画面の中で"キラキラ"輝いている女性の姿に憧れ、いつしかカンボジアで活動することが私の夢になりました。そんな思いから高校は国際的な学校へと進学。ただ高校生ができることは限られていました。その後、麗澤大学に進学し、先輩にそんな話をしたら「いい団体があるよ」と。もう、迷うことなく参加することに決めました。これは「運命」だと思いましたね。

――麗澤大学へと進学し、Plas+と運命的な出会いを果たした後藤さんですが、どんな活動を目指しているのでしょうか?

後藤:私はPlas+での活動と個人での活動を分けて考えています。先輩たちが成し遂げたカンボジアでの塀建設のプロジェクトのような大きなプロジェクトをPlas+の仲間たちと挑戦したい。そして、個人的には文部科学省が行なっている"トビタテ留学Japan"※に挑戦したいと思っています。得意のダンスと国際協力を掛け合わせ、子どもたちの幸せについて改めて考えたい。カンボジアで子どもたちを前に授業をする時に感じたことがあるのですが、どうしても数名の子どもたちが輪の中に入れず蚊帳の外になってしまう。ダンスを教育に掛け合わせれば、全員が楽しく参加できるプログラムを作れるのではないかと。ダンスは世界共通ですから、言葉が通じなくても気持ちが伝わる大きなツールになると信じています。

――後藤さんのように自分から何かを発信したいという主体性がPlas+の魅力になっていると思うのですが、これも内尾先生の指導による成果なのでしょうか?

内尾:実は特に「指導」していることはありません。基本的に学生が考えた企画であれば「やりたいことなら、やってみたら」というのがスタンス。私は監督すべき立場ではありますが、それは彼らより若干長生きしているだけのこと。彼らの安全を守ることと、困ったことがあればアドバイスはしますが、彼らの活動を制限したりコントロールしたりはしません。学生たちが中心となり企画を成功させたんだという「達成感」や「成功体験」の積み重ねがきっとさらに彼らの原動力となってくれると信じています。

国際協力を通じて人間性を磨くことが、自分の未来に向けた大きな投資となる

――自由に意見を述べ、思ったことが実行できるPlas+は麗澤大学ならではのものだと思うのですが。

内尾:Plas+はいい意味でとても不思議なコミュニティだと思います。ボランティアという意識を共有することで、自分の居場所を見つけることができる。それに、団体として成果を上げながらも、個々のメンバーがそれを自身の実績としてステップアップにつなげていますし。その経験は学生生活に充実感をもたらせると共に、谷内さんのようにツールとして使ったクラウドファンディングを仕事として選択するきっかけにもなる。Plas+のような活動が麗澤大学ならではのものと言われると、確かにそうかも知れません。ここでの経験が結果的に将来につながる活動となっているのは間違いないと思います。

――後藤さんは、これからPlas+を通して得た経験をどう活かしていきたいとお考えですか?

後藤:自分の中では常に国際協力とダンスが軸になっていて、それをどう現実化していくのか、将来的に職業としてどうつなげるかが大きな課題です。日本には国際協力とダンスを融合している人はまだ少ないので、その活動を自分が開拓していきたい。有名なダンサーになるのではなく、ダンスを文化交流や国際交流・協力のひとつのツールとして貢献させることができたら嬉しいですね。ダンスは世界各国に必ず存在している文化色の強いものですから、コミュニケーションツールとして感情表現をするには最も適していると思います。

――今まで活動してきた中で役に立っていることはありますか?

後藤:私にとってこの活動の全てが学びです。授業では専門のマネジメントや経営学・経済学、そして英語を。国際協力に関する学びはPlas+での活動を通して実学から学んでいます。今までにカンボジアにもフィリピンにも2回ずつ渡航しているのですが、渡航中に体験する全てのことが大きな経験として自分を育ててくれています。

――活動する学生たちの自主性や積極性が驚くほど高いと感じたのですが、内尾先生が注意していることはありますか?

内尾:嬉しい悲鳴ですが、参加したいという学生も年々増えていることもあり、交通整理が大変になりつつありますね(笑)。

私は基本的にはあれこれ言わないのですが、唯一気をつけているのが渡航中の安全について。例えば細かい点で言うと、海外への渡航届の提出を徹底させることもとても重要だと思っています。学生がいつ、どこに、どれくらいの期間行くのか。しっかり把握した上で自由に学んできてほしいと思います。

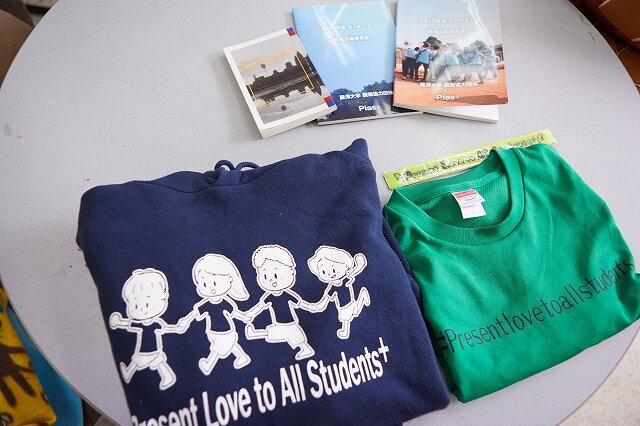

また、学生たちにとっては渡航先でプロジェクトを成功させることが重要ですが、私の役割は渡航後に学生たちの活動内容や成果をしっかりとまとめさせること。HPやSNSを使った発信だけでなく、年度ごとに現地活動報告として1冊の本にまとめて発行しています。このような積み重ねが、きっと学生たちの大切な財産になると思います。

――渡航費用などは各自が負担しているのでしょうか?

谷内:私たちで決めたルールなのですが、大学からの助成金は現地で必要になる授業の準備に使い、渡航費や生活費は基本的に各自の負担です。

内尾:20名を超える学生が参加しているので、全てを大学側が負担するのは厳しいのが現実ですね。学生たちは旅行代理店などを使わず自分たちで格安のチケットを手配するなど、各自が渡航経費を安く抑える工夫をしています。それも、学生たちにとって大きな学びになっているのではないでしょうか。

谷内:メンバーたちはアルバイトなどで渡航費用を捻出していますが、決してそれが苦だとは思っていません。自分たちの意志で活動をするのですから、活動費も自分たちで工面するのは当たり前。現地の子どもたちに会いたいという気持ちが強ければ楽しみながら働くことができます。

後藤:自分たちで必死にアルバイトをして稼いだお金で活動をするからこそ「やりがい」を感じることができ、「達成感」や「充実感」も得られるのではないでしょうか。

――活動のためにアルバイトを頑張る学生たちですが、先生はどんな思いで見守っているのでしょうか?

内尾:行動力や、目標達成に向けて頑張る気持ちを評価したい。その経験は学生としての本分である授業でも成果が出ていると思います。もちろん学業も大切ですので、日本での授業も頑張ってほしいです(笑)。でも忙しい彼らこそ、授業にもアルバイトにも一生懸命取り組んでくれていますね。実際に世界を変えることは難しくても、自分の世界の見方を変えることはそれに比べれば容易い。そのためにもPlas+での活動や学業を通して自分自身を磨いて欲しいですね。

学生の自主性を大切にし、世界への懸け橋になっているPlas+。麗澤大学だからこその「自主企画ゼミナール」には笑顔と活気が溢れています。

※トビタテ留学Japanとは...意欲と能力ある全ての日本の若者が、海外留学に自ら一歩を踏み出す機運を醸成することを目的として、文部科学省が2013年10月より開始した留学促進キャンペーン。

https://www.tobitate.mext.go.jp/about/

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。