毎年アメリカで行われる「全米模擬国連大会」からインスピレーションを受け、麗澤大学で2020年4月にスタートした授業 "Introduction to UN Studies"。 授業を担当するウォーカー・リチャード先生のインタビューに続き、後編では実際の授業をレポートしていきます!

事前学習では基礎知識をインプット。授業はあくまでも実践の場

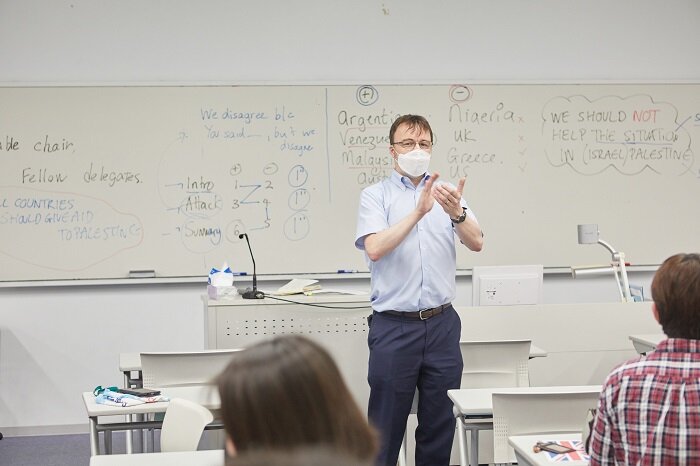

授業が開講されるのは水曜日の6限目。リチャード先生は教室に入ってくる学生に気さくに声をかけていきます。学生が揃ったところで授業がスタートしました。授業は英語で行われますが、リチャード先生はゆっくりと、わかりやすく発音してくれます。

-

「今日はWord game、Prepare speeches、Do Speeches、Debateの4つに取り組みます。まずはWord gameでウォーミングアップしましょう!」(リチャード先生)

Word gameは単語当てゲーム。ペアを組み、片方は配布されたプリント(SDGsの各目標に関連する英単語が書かれた表)から単語を選び、もう片方は連想しながらその単語を当てるというもの。当てる方は英語で質問し、ヒントを聞き出していきます。

-

「最初のスペルは何ですか?」

「E」

「その単語は名詞ですか?」

「名詞です」

「それは何に関するものですか?」

「子どもにまつわるものです。また、それは受けなければならないものです」

「education!」

「正解!」

ゲームとはいえ、英語に慣れない1年次生にはハードルが高そうですが、皆さん手を抜かず一生懸命に取り組んでいます。

ウォーミングアップの後は、休む間もなくスピーチのセクションへと進みます。

-

「皆さん、宿題をしてきましたか? 今日のトピックについてはもう理解していますね? 今日はパレスチナ問題についてディスカッションします。イスラエルと紛争状態にあるパレスチナは、イスラエルからの攻撃により子どもを含む多くの人々が死傷し、食料物資、水、医療も不足している状況です。これはSDGsターゲット1の貧困、2の飢餓、3の健康と福祉、6の安全な水に関わる問題です。今日は、日本が今年6月にパレスチナに対し10億8000万円の人道支援を決定したことについて、パレスチナを支援すべきか否か、反対派と賛成派の国に分かれて議論します。ではさっそく、国別に分かれてスピーチの準備に取りかかってください」(リチャード先生)

先生の解説はポイントのみ。学生は事前にオンライン学習支援ツール「Google Classroom」にアップされた課題に取り組み、今日のトピックに関する基礎知識はすでにインプットしているため、授業ではすぐ実践に入ることができるのです。学生は8チームに分かれており、チームごとに指定された国を代表して発言していきます。

学生は各国の代表!国を代表して発言するという意識を持つ

学生は2~4人ずつ、パレスチナ支援に賛成派4ヵ国と反対派4ヵ国の計8ヵ国に分かれ、ワークに取り組みます。ワークの内容は、今回のテーマに対し、各担当国の立場に成りきった、英文のスピーチ原稿を完成させること。10分、15分と限られた時間内で、各自が用意してきた意見をすり合わせて一国の意見としてまとめます。まさに実際の模擬国連大会のようです。

-

学生チームを名前ではなくあえて国名で呼ぶのは、国の代表である意識を高めるためのようです。

15分が経過し、原稿作成は終了。次はスピーチの練習です。

「大きな声で、顔をあげて話すよう意識して。誰が当たるかわかりませんから、全員がスピーチできるようにしっかり練習してくださいね」(リチャード先生)

ここで、アシスタントを務める模擬国連団体メンバーの4年次生の学生が「反対派も賛成派も、スピーチの冒頭に"Chair and fellow delegates"と言うようにしましょう。模擬国連大会でスピーチする際、議長や参加国に敬意を表して使う言葉です」と提案。

-

このように授業の中では、学生自身が知識の共有やケーススタディの紹介、説明を行うなど、学生にもクラスをリードする役割が与えられます。

「スピーチの練習にあと何分必要ですか?」(リチャード先生)

「6分!」(学生)

「10分!!」(学生)

「ではあと10分にしましょう」(リチャード先生)

-

繰り返しスピーチを読み上げる練習をするチームもあれば、まだ原稿を完成できず試行錯誤しているチームもある様子。そんな中10分が経過し、いよいよスピーチタイムへ。

最初に、賛成国のアルゼンチン、イギリス、ベネズエラ、マレーシアが立ち上がり、反対国のアメリカ、オーストラリア、ギリシャ、ナイジェリアに対して自国の意見をスピーチします。

「原稿に向かってではなく、反対国に対してスピーチしてくださいね。では始めます。3、2、1、Let's go!」(リチャード先生)

どの学生もただ読み上げるだけではなく、しっかり相手国を見てスピーチしています。中に原稿をほとんど見ずジェスチャーを交えながら話す学生も。どの学生も熱のこもったしっかりとした声でスピーチしています。反対国の学生たちも、メモを取りながら真剣に耳を傾けています。続いて反対国のスピーチ、賛成国のスピーチに対する質問・反論が行われ、スピーチセクションが終了。とても迫力があり、大盛り上がりです。

息つく間もなく駆け抜けた、主体的な90分間の授業

-

「授業は残り15分です。テキストを読みますか? ディベートをしますか?」リチャード先生が投げかけると「ディベート!」と学生の声が。皆さん、疲れた様子がまったくありません。6限目とは思えません。

ディベートは、反対国と賛成国が交互に「introduction(立論)」「attack(反論)」「summary(まとめ)」を1分間ずつ行います。「3、2、1、スタート!」。学生は1分間、力をこめてスピーチします。1分経ったら間髪を入れずに20秒の質問タイム。目まぐるしく進行していきます。

-

瞬く間にファイナルスピーチが終わり、気づけば授業終了の時間。あっという間の90分間でした。

「今日は非常に難しいトピックだったので心配でしたが、皆さん、スピーチの内容も話し方も素晴らしい出来でした! 最後に、賛成国ベネズエラから今日のトピックのキーフレーズを紹介してもらい、授業を終わりにします」(リチャード先生)

「キーフレーズは"Multilateral cooperation"。多国間協力こそが、パレスチナとイスラエルの紛争を解決できると私たちは考えています」(ベネズエラ担当)

とても6限目とは思えない緊張感と熱気に、レポーターは圧倒されっぱなしでした。チャレンジングな内容に加えて、ガッツのある仲間、熱意あふれる先生、1・2年次生を惜しみなくサポートしてくれる先輩の存在も、この授業の魅力ではないでしょうか。大学でレベルアップしたい高校生の皆さん、"Introduction to UN Studies"にぜひ、挑戦してみてください!

この記事を読んだ方にオススメ

Introduction to UN Studies では学生が主体的に活動しています。 国ごとに分かれて、それぞれの立場に立って考えるということは、国際問題をより深く知ることに繋がりますね。 本やテキストを読むだけでは気がつかなかったグローバルな視点を持つ大きな一歩になることでしょう。

【後編】ネパールを舞台に活動を続ける学生団体「Be a Bridge!」は、衛生環境啓発で国際協力を果たす

【前編】そこにある小さな差異に気づけるか?誰一人取り残さない社会を実現するために大切なこと~ASPIRE Reitakuの取組み~

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。