【前編】ドイツ留学 in Japan!

相手にドイツ語が伝わらなくても乗り越える力がつく、COIL型授業とは?

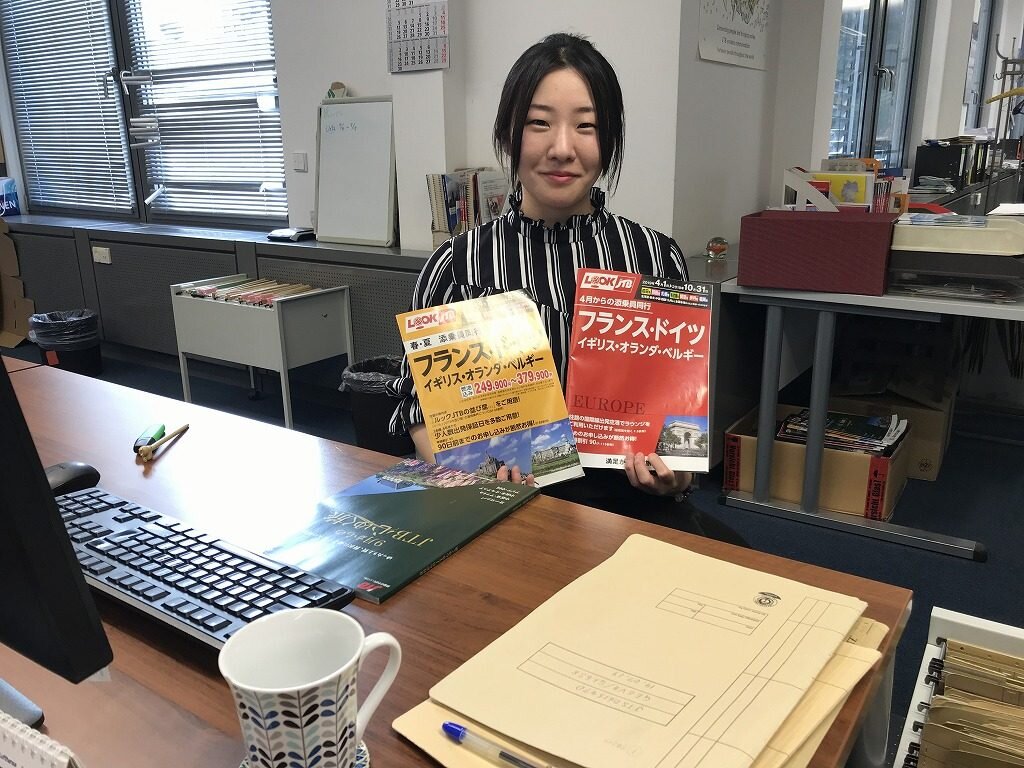

ドイツ語・ヨーロッパ専攻では2020年5月より、ドイツの提携校と連携しオンラインを活用した国際協働学習「COIL(Collaborative Online International Learning)」を実施しています。ドイツの学生とともに学修する授業とは一体どのようなものでしょうか? イェーナ大学とのCOIL型授業※を担当する濱野先生と、実際に履修しているマハンマディさんにお話を伺います。

※COIL型授業:ICTを活用して海外の大学と協働学習を行う教育手法

留学に代わるプログラム「COIL型授業」がスタート!

―ドイツ語・ヨーロッパ専攻でCOIL型授業(以下、COIL)を導入した経緯を教えてください

-

濱野先生:本専攻は以前からほかの学部・専攻に比べて留学率が突出して高く、例年、9割以上の学生が在学中にドイツ留学をしていました。しかし、2020年春に新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりドイツへの留学が完全にストップしてしまい、渡独していた学生が一斉に緊急帰国する事態となりました。留学を諦めざるを得なかった学生に、留学に代わるプログラムを提供すべく、長年にわたるドイツの提携校との関係を活かし、スタートさせた取り組みが「COIL」です。

麗澤大学は現在、マールブルク大学、イェーナ大学の2校とこの取り組みを行っています。実は、イェーナ大学でCOILを担当するミヒャエル・シャールト先生と私は、日本の大学で長年、ともに活動していた仕事のパートナーなのです。コロナ禍のタイミングでシャールト先生はイェーナ大学へ、私は麗澤大学へ着任し、ドイツにいるシャールト先生から「一緒にCOILをやらないか」と声をかけてくれたことが、麗澤大学とイェーナ大学の間でCOILを取り入れるきっかけとなりました。シャールト先生とはすでに信頼関係があるので、初の試みでも安心して臨むことができています。

ドイツの大学院生が先生! ドイツの歴史から時事ネタまで学ぶ

―どんな授業なのでしょうか?

濱野先生:本専攻の3、4年次生10名と、イェーナ大学でドイツ語教育を専攻するドイツ人大学院生5名がオンラインでつながり、ドイツ人の大学院生が「Kultur und Geschichte(文化と歴史)」をテーマに授業を展開しています。つまり、ドイツ人の大学院生は教育実習生として学ぶことができ、本専攻の学生は彼らからドイツ語やドイツの文化、歴史を学ぶことができる、というように、双方が成長できることを目指しています。

-

マハンマディ:授業では、ドイツと日本の文化の違いやドイツの歴史についてドイツ語を用いてディスカッションします。私たちは授業の前に、WEB上の学習管理システムに公開された課題に取り組み、授業では、課題の内容に基づいて議論します。麗澤大学の学生3、4名に対してドイツ人の大学院生が1名ついてグループワークを行った後、全体で発表や議論を行うことが多いです。ドイツの新聞や雑誌、ラジオやテレビなどのメディアを題材に、タトゥーやアルバイトについてドイツと日本の違いをテーマに話し合うこともあれば、ラジオドラマを聴いて続きのストーリーを自分たちで創作し、ドイツ語で演じるユニークな授業もありました。

言葉が通じない時はどうする? 切り抜ける力を身につけてほしい

―COILを受けてみてどうでしたか?

マハンマディ:覚悟はしていたものの、とても大変でした。ほかの授業もドイツ語で行われますが、COILは勝手がまったく違います。たとえば、ほかの授業では先生に質問した時に私たちのドイツ語が少し間違っていても先生は意図を汲んで対応してくださいますが、この授業ではそうはいきません。ドイツ人の大学院生に何度も聞き返されたり、質問した内容と異なる回答が返ってきたりするのです。何がわからないかを彼らに伝えるだけでも難しいのです。しかも、ほかの授業では学生同士でこっそり日本語を使ってしまうこともありますが、オンラインでは「こそこそ話」ができないので、日本人学生同士もすべてドイツ語で会話しなければなりません。ドイツ語で伝えることも、相手のドイツ語を理解することも容易ではないのです。困っているとドイツ人の大学院生が助け船を出してくださいますが、もちろんそれもドイツ語です。ドイツ語という壁を乗り越えないことには、何もできないのが一番大変でした。

-

濱野先生:つまりほかの授業と違って、逃げ道がないということです。それこそが、この授業の狙いです。外国語を運用する上で重要なのは、"言葉が通じない時にどうするか"です。この単語、表現で通じないなら、ほかに方法はないかな? と工夫して次の一手を打てるかどうか。困った時に何もできず黙ってしまうのではなく、切り抜ける力を留学する前に身につけてほしいのです。そうでないと安心して海外に送り出せません。

マハンマディ:まさにその通りだと思います。COILで意識しているのは、とにかく発言してみることです。うまく伝わらなくても「そういう意味ではなく、私が言いたいのはこういうことです」と違う表現を考えて伝えています。相手のドイツ語がわからない時も、何を伝えようとしてくれているのかを必死に理解しようとします。何とかして伝えよう、理解しようと試行錯誤する過程で得られるものがたくさんあります。

台湾や韓国、国内のほかの大学ともドイツ語でつながりたい!

―COILを受けてどのような変化がありましたか?

-

マハンマディ:私も、一緒に履修している学生達も皆、成長したと思います。最初はドイツ語を聴き取ることに精一杯でしたが、この授業を通じて発言の回数が明らかに増えましたし、最初はぎこちなかったフレーズもスラスラと話せるようになりました。ドイツ語しか使えない空間で、どのように表現すれば相手に伝わるか必死に考え、それでもうまくいかなければ次回までに表現できるようにする、あるいは相手のドイツ語を一生懸命に聴くなど、地道な努力を積み重ねた成果だと思います。

濱野先生:ドイツ語は、英語と違って大学から学び始める学生がほとんどです。学び始めて2、3年しか経っていない学生がドイツ人と学修するこの授業は、実は相当ハイレベルです。それでも学生は頑張って取り組み、非常に良い経験をしてくれているなと思います。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。