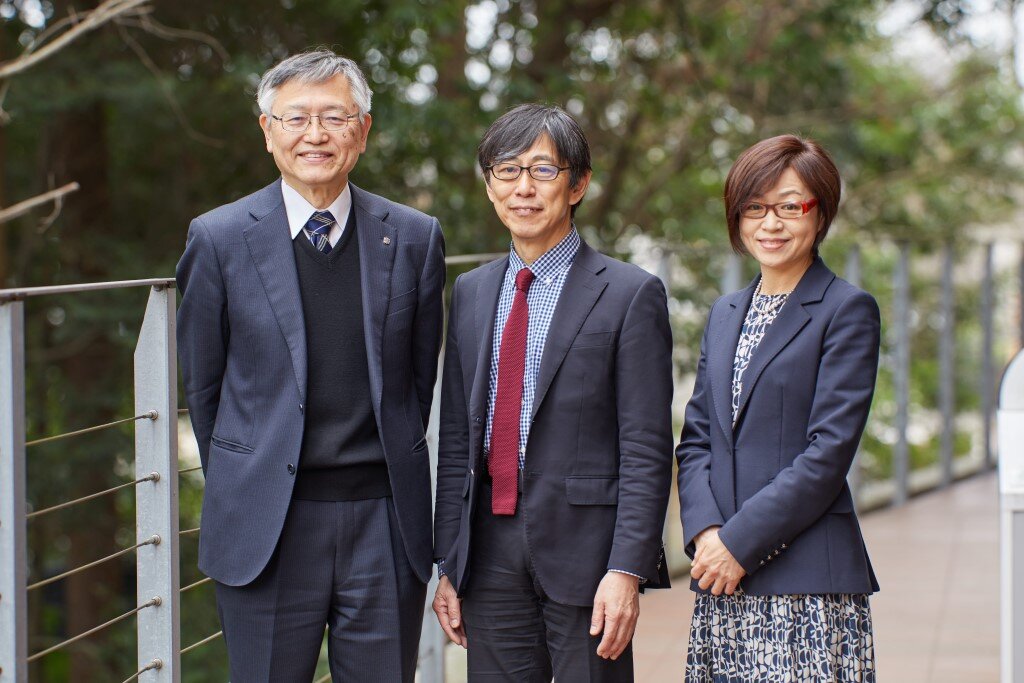

2024年春、麗澤大学に初の理系学部である工学部が誕生予定。一体どんな学部を構想しているのか、そして工学部が加わることにより、麗澤大学の学びはどう進化するのでしょうか? 新工学部と麗澤大学の新たな学びの体制について、徳永澄憲学長と工学部設置準備委員長の柴崎亮介副学長の対談をお届けします。ファシリテーターを務めるのは、岩澤知子学長補佐です。

創立から約90年。麗澤大学は文理横断・文理融合型の総合大学へ

-

岩澤:麗澤大学は現在、国際学部、外国語学部、経済学部の3学部体制ですが、2024年4月には工学部と経営学部が新設される予定であり、より広範な学びの場への期待が高まっています。今まさに変貌しつつある麗澤大学について、まずは徳永学長から、麗澤大学とはどんな大学なのか、これまでの歩みも含めてお話しいただけますか?

徳永:麗澤大学の始まりは1935年、創立者・廣池千九郎(法学博士)が千葉県柏市に「道徳科学専攻塾」を開いたのが始まりです。塾は当時としては珍しい男女共学の全寮制で、道徳と英語を中心に学ぶというユニークかつ先駆的な教育を行っていました。その独自性と先進性は今も受け継がれています。

-

麗澤大学が開学したのは1959年。"麗澤"は中国の古典「易経」に由来し、廣池千九郎は「麗澤とは太陽天に懸りて万物を恵み潤し育つる義なり」と説明しています。わかりやすく言えば「学生の皆さんに、公平無私な態度で万物を育てる、思いやりの心を持ってほしい」との願いです。

以来、麗澤大学は知識と道徳を兼ね備えた人物を育てる「知徳一体」の教育理念のもと、小規模と国際性にこだわりながら発展を遂げてきました。そして来る2024年には、工学部、経営学部が誕生予定。文理横断・文理融合型の総合大学として、新たなスタートを切ることになります。

岩澤:そのような麗澤大学の歩みと、新設される「工学部」とは、どのようにつながるのでしょうか?

徳永:廣池千九郎は創立時から、知徳一体の教育を成すには、文系・理系の両方の分野を含む幅広い領域を網羅する総合大学でなければならないと唱えていました。それが工学部の開設により、ようやく実現することになります。

愛あるテクノロジーを駆使し「こんなのが欲しかった!」と喜ばれるものづくりを

岩澤:新設される工学部のキャッチフレーズは「テクノロジーに、愛を。」ですね。そこには、どんな想いが込められているのか、新工学部はどんな人材を育てるのか、柴崎先生からお話しいただけますか?

-

柴崎:このキャッチフレーズに込めた想いは、新しい工学部が教えるのは技術だけではなく、愛とテクノロジーの力をもって課題を解決する方法なのだということです。

具体的には、困っている人の話に一生懸命に耳を傾け、何が問題なのかを見極められることや、より良い社会に向かうための解決の道筋を描き、そこにデジタルテクノロジーを活かせること、そしてチームを立ち上げ、皆と議論しながら課題解決を実現していけることです。

それらの根っこにあるのが"愛"です。この愛というのは、人、社会に対する温かなまなざしや関心、好奇心といったものです。もし、愛がないまま、ひたすら技術を追い求め、売れるというだけで、ものをつくり続けていたら、どこかでつまらなくなってしまう、時には有害なものを作ってしまうと思います。これは大問題です。今高校生である皆さんは、社会に出てから40年、50年と働くことになるのに、面白くなかったらとても続かないですよね?

一方、困っている人を何とかしたい、世の中にこんなものがあったら素敵だな、と思って一生懸命につくったものを、「こういうのが欲しかったんだ!」と言って喜んで受け入れてもらえたら、こんなに面白く、幸せなことはありません。テクノロジーを活かして、もっと人に喜んでもらいたい、世の中を良くしたいと、いくらでもやりたいことが出てくるし、そのためにいくらでも頑張ることができます。

岩澤:テクノロジーはあくまでも、人のため、社会のために使ってこそ活きるものだということですね。

柴崎:世界の流れも変わりつつあります。もはやこれまでのように、熾烈な競争による経済の拡大・増大路線をとり続けることはできないと、皆気づき始めていますし、これまでは儲かればよかったのが、今は合法であるだけでは許されず、社会にとって良いかどうかが問われるようになってきていますよね。

今、世界が向かおうとしているのは、人々が共存・共栄する調和的な社会です。その実現のために、愛あるテクノロジーを駆使しながら、自分自身も生き生きと働くことができる。そんなテクノロジー人材を育てるのが、新しい工学部です。道徳教育にもとづく麗澤大学の工学部だからこそ、できることだと思います。

岩澤:拡大する経済が終わっていく現代社会において、そのターニングポイントで、麗澤大学から新しい価値観を打ち出していくということですね。そこで重要な役割を果たすのが工学部であり、文理融合の教育が、学生たちの新たな化学反応を引き起こしそうですね。

目指すのは、様々な技術と人をつなぐテクノロジー・プロデューサー

岩澤:工学部には、情報システム工学専攻、ロボティクス専攻の2つの専攻が設置される予定です。専攻や工学部の概要についてお話しいただけますか?

-

柴崎:どちらの専攻も、デジタルデータの活用を基本としている点は共通です。デジタルデータの活用方法には大きく2つあり、1つは情報システム系です。インターネット上の仮想的な空間、クラウドに保管されている大量のデジタルデータを自在に処理し、製品やサービスに活かすというものです。もう1つがロボティクス系です。スマートフォンや自動運転車、介護ロボットのような、ネットワークの末端にあるデバイスを実際に「動かす」ことによって、ユーザーを直接サポートするというものです。

同じデジタル技術を共有はしていますが、この2つは両極にあり、プログラムのつくり方から全く異なります。新工学部の特色は、両方の基本的な知識を備えた上で、専門分野を深めることです。どちらか一方だけがわかる人は珍しくありませんが、両方を知っているとなれば、それは大きな強みになるからです。

新しい工学部が目指すのは、コードの書き方もわかるし、モノの動かし方もわかるというように、様々な知識、技術を結びつけてクリエイティビティを発揮できるテクノロジー人材です。その土台を築くために、歴史、哲学、倫理、政治経済など幅広い見識を身につけるリベラルアーツ教育にも力を入れていきます。

岩澤:お話を伺っていると、麗澤大学の工学部が目標とする人材は、様々な技術をつないで、いかに感動するもの、役立つものをつくるかという課題に取り組める人であり、技術者というよりも、プロデューサーに近い印象を受けます。

柴崎:おっしゃる通りです。実はテクノロジーの世界でも、全体を俯瞰しながら舵取りできるプロデューサーの存在はすごく重要で、求められています。麗澤大学工学部の学生にぜひ、その役割を担ってほしいですね。

新しい工学部は、たとえば鉄腕アトムをつくろうとする人もいれば、鉄腕アトムにデータを入れ、色んなことができるようにしたいと考える人もいるし、そもそも、鉄腕アトムって何のためにつくるの? 本当に必要なの? と議論する人たちもいる。そんな工学部になると思います。

岩澤:活気とクリエイティビティあふれる工学部になりそうですね。文系学部の私たちにとっても、大いに刺激になると思います。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。