【麗澤大学監修】 現代社会に欠かせないインフラの1つになっているSNS。個人にも、企業にも、重要なツールとして機能しています。情報収集、コミュニケーション、マーケティングなど、目的は用途に応じてさまざまです。 特に企業経営において、SNSは必要不可欠なツールとして活用されています。そこで、SNSの基本から活用の方法、リスクやデメリットについて、麗澤大学の経営学部・吉田健一郎先生に解説してもらいました。

SNSって何?

SNSとは、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(Social Networking Service)の略です。一般的には、SNS内の投稿や配信を通してユーザー同士がつながり、「いいね」やコメントをすることでコミュニケーションをとるオンライン・サービスのことをいいます。

また、人と人がつながるだけではなく、ビジネスを展開する場所として「企業と人とが関係を作る」場所にもなっています。SNSの登場によってマスメディアを介さず、個人や企業が情報発信源としてSNS会員と直接つながり、伝えたい情報を届けられるようになりました。

参考「SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の仕組み」(総務省)

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/basic/basic_service_07.html

SNSの種類と特徴

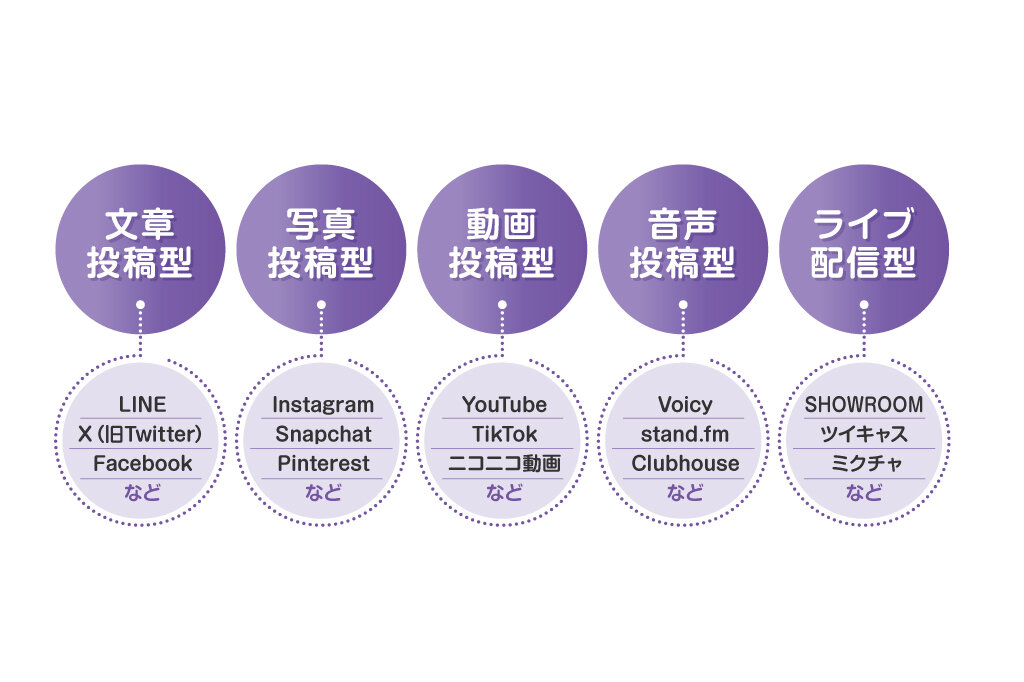

SNSはさまざまな種類や特徴により、主に5つに分類できます。その種類と代表的なSNSをそれぞれ紹介します。

文章投稿型

主にテキスト(文字)を通して、個人の思ったことや考え、また企業が伝えたい情報などを発信するSNSは文章投稿型として分類できます。読んだユーザーが投稿に共感して意思表示したり、メッセージを送ったりすることでコミュニケーションをとることができます。最近ではダイレクトメッセージ(通称、DM)だけでなく、電話機能も持ち合わせているツールが増えています。

■主なSNSツール

・LINE

利用率が高く、インフラの一部として広く活用されている

・X(旧Twitter)

短文投稿型のツールで、拡散性が高い

趣味などのコミュニティが数多く存在し、交流が行われている

写真投稿型

写真の投稿を中心にユーザー同士が交流を図るSNSです。投稿の手軽さ、また写真加工の楽しさが人気を呼び、利用者数を伸ばしました。1つのきっかけに、スマートフォンのカメラ機能が向上したことが挙げられます。グルメ、ファッション、ペット、風景、旅行など投稿される写真のジャンルも多様です。

近年はプロ・アマを問わず、美しい写真やユニークな写真を投稿するユーザーに多くのフォロワーが集まるようになりました。フォロワーが多いアカウントは「インフルエンサー」と呼ばれ、高い注目を浴びています。インフルエンサーによっては、ブランドのPRや企業とのコラボレーションなどを通して収入を得ているケースもあります。

■主なSNSツール

写真投稿型では利用率が高いSNS。ストーリーズやリールといった機能を有効活用し、ビジネスでも使用されている

・Snapchat

写真や動画を送り合ったりするのは他のツールと同じだが、一定の時間を経過したら投稿を自動で削除できるのが特徴

インターネット上にある画像や動画を「ピン」として集め、シェアできるサービス。最近は、企業の販促でも活用されている

動画投稿型

YouTuberや動画クリエイターが数多く活躍している動画投稿型のSNSです。サービスの規定に応じて再生回数が伸びると投稿者に広告収入が入る仕組みになっているのが特徴です。一芸に秀でた趣味や特技を紹介する動画や、ストーリー性や芸術性の高い動画がたくさんアップされています。

最近ではテレビを見るより動画投稿型SNSを見る人が増えているため、企業が広告を数多く出稿し、ユーザーが集まっています。そのため、ビジネスの場としてはもちろん、クリエイターや芸人などその道のプロを目指す人が力試しを行う場所として使っています。

■主なSNSツール

・YouTube

世界最大の動画共有サービス。配信者によっては広告収入を得ている

・TikTok

最大60秒まで動画を作成でき、最大3分まで動画をアップロードできるサービス。10~20代がメインユーザーで、撮影・編集・投稿がスマートフォンだけで実践できる

・ニコニコ動画

日本最大の動画投稿型サービス。配信動画にユーザーのコメントがリアルタイムで表示されるのが特徴

音声投稿型

音声SNSは基本ライブ配信とオンデマンド配信との2種類のサービスが楽しめます。ライブ配信では、ユーザー同士がコミュニケーションをとることができます。オンデマンド配信は自分で収録し編集した音声コンテンツを、ユーザーが好きな時間に視聴できるため、人気が高まっています。

また、複数人がグループを組んで配信者になれる機能があり、例えば有名人同士が対談を行ったり、専門家にインタビューをしたりする配信もあります。「耳」を新たなフィールドに展開するSNSとして可能性を広げる魅力的なメディアです。

■主なSNSツール

・Voicy(ボイシー)

日本最大級の音声メディア。ビジネスのプロや芸能人による配信や、マスメディアの記事が声で聞けるメディアチャンネルなどがある。配信者になるには審査の通過が必須

・stand(スタンド).fm(エフエム)

誰でも配信者となり、ラジオのように音声配信ができる。配信者に質問やメッセージが送れる機能もある

・Clubhouse

招待制の音声SNS。知り合い同士で自由に会話を楽しんだり、ラジオのように会話を聞いたり、時にはその会話に途中参加したりすることもできる

ライブ配信型

ライブ配信型は誰もが配信者(ライバー)となれるSNSです。視聴者は配信を見てコメントを投稿するだけでなく、「投げ銭」を送ることで配信者を応援することもできます。なかには「投げ銭」で高収益を得ている配信者もいます。

オンライン上のやりとりのため、周囲の目を気にせずに「投げ銭」ができます。そのため、視聴者にとっては推し活をしやすいのがライブ配信型の大きな特徴です。ユーザーは有名人だけでなく、一般人や企業も増えており、今後さまざまなビジネスの可能性を生むメディアとして期待されています。

・SHOWROOM

誰でも配信者になれるライブ配信サービス。視聴者はアバターを作成し、観客として配信に参加する。視聴者が有料ギフトを贈ることで、配信者は収益が得られる

・ツイキャス

動画や静止画、ゲームプレイなどを配信できるサービス。視聴者のコメントに答える形でリアルタイムコミュニケーションも可能

・ミクチャ(旧ミックスチャンネル)

撮影した動画を編集してライブ配信の形で投稿できるサービスで、10代の女性ユーザーが多い

このように多くのSNSがあります。近年はプライベートな情報を発信することによる弊害が出始めているので、注意も必要です。

SNSを活用する目的は?

SNSを使う目的には、情報収集、コミュニケーション、そして隙間時間を埋めるなどが挙げられます。

1.気軽に情報収集・情報共有できる

SNSが発達したおかげで、情報収集はインターネットで検索するよりもグッと気軽になりました。気になる情報を発信するアカウントをフォローしておけば、隙間時間にいつでも最新の情報を知ることができます。また、得た情報を友人に転送し、共有することも容易です。

2.交友関係を広げられる

発信者の立場で考えると、SNSのアカウントを有していることや発信している情報は、自己紹介していることと同じです。知り合いでなくても、同じ趣味の人をフォローしたり、つながったりといったことも気構えることなくでき、交友関係を広げられます。

3.プライベートから仕事まで幅広く活用できる

知り合った人との関係性を深めていくことも、SNSがあれば可能になります。出会った後、SNSの中で相手を検索し、メッセージを送るといった流れは、もはやプライベートでもビジネスでも一般的に行われています。

一度しか会ったことのない人でも、SNSアカウントで相手のことをより深く知ることができるので、その後の関係性にプラスの影響を与えることは大いにあります。最近は職種によって就職活動の際にSNSについて尋ねられることもあり、節度をもって自身の思ったことや意見を発信することは大切になってくるのではないでしょうか。

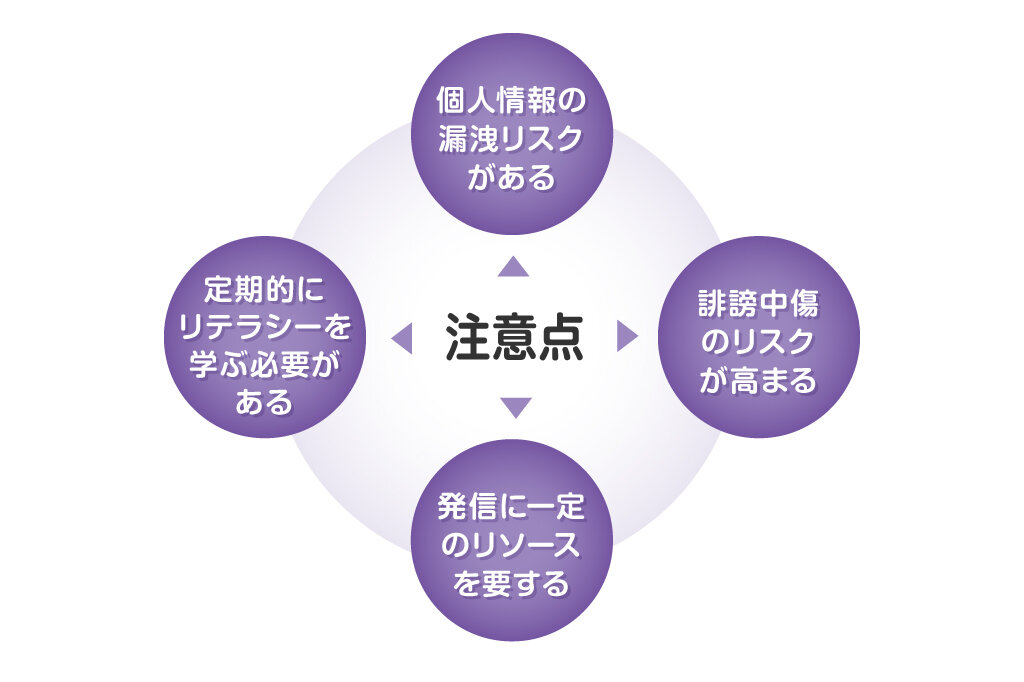

SNSを使う際の注意点

誰もが自己発信できるSNSだからこそ、デメリットや注意点もあります。

1.個人情報の漏えいリスクがある

まず注意すべきポイントは、個人情報漏洩のリスクです。SNS上では、誰もが気軽に他人のプライベートを覗くことができます。それゆえ写真やテキストから個人情報を取得し、それを悪用したり、あら探しをしたりする人もいます。

SNSの利用にはデメリットがあることを理解した上で、自分のプライベートをどう守るのかを事前に知っておくことが大事です。特に未成年は「家族で個人情報漏洩のリスクについて話をする」などネットリテラシーを学ぶ場を積極的に設けることをおすすめします。

2.誹謗中傷のリスクが高まる

プライベートな情報が溢れるSNSには、異なる価値観を持つ人がたくさんいます。当然、投稿を見たり読んだりして気分を害することもあります。配信者側は他意がなくとも、投稿した情報に対して誹謗中傷が向かってくることもあります。

ただ現在のところ、それを防ぐ手立てはありません。基本、自分の身は自分で守らなければならないのがSNSの世界です。SNSを楽しむ際は誹謗中傷を受けるリスクがあることを理解した上で、攻撃を受けたらコメントを削除する、アカウントをブロックするといった対策をとるようにしましょう。

3.発信に一定のリソースを要する

近年はSNSのトラブルによって法的措置にまで発展することが増えています。他人が発信した情報を深く理解せずにシェアし、結果として法的措置を問われるケースも出てきています。落ち着いて確認すると、デマ情報だったり悪意ある情報だったりします。

情報を扱う責任は発信する人、シェアする人のそれぞれにあります。ほんの数秒で情報を発信できたりシェアできたりするSNSだからこそ、知人だから、実在する人物だからと無防備に「いいね」やシェアをして拡散しています。そういう観点でSNS情報を鵜呑みにせず、少し時間をかけて正誤や良し悪しを確認したりシェアしたりする習慣を身につけましょう。

4.定期的にリテラシーを学ぶ必要がある

SNSの利用には、インターネット・リテラシーを学ぶ必要があります。情報の正誤を判断することはもちろん、伝え方を学ぶことも大切です。人は相手の姿が見えないと、つい強い言葉を使ってしまいます。まずは情報を配信する前に、またシェアする前に見る側・読む側の気持ちになって内容を確認し、誹謗中傷や個人情報漏洩に該当しないかを検討しましょう。

また、SNSの情報は正しい内容ばかりではないので「読み飛ばす」「適度にやり過ごす」といった上手な付き合い方も身につけることが不可欠です。特にSNSは長時間見てしまいがちなツールなので、依存しすぎないことにも注意をしましょう。

参考「上手にネットと付き合おう!-安心・安全なインターネット利用ガイド」(総務省)

https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/

SNSを経営に役立てるポイント

多くの企業や自治体がすでにSNSを使用しています。単なる情報発信だけでなく、自社や地域、ブランドのPR、また商品の告知などを行っています。さらにSNSを通してユーザー行動などのデータを集積し、その後のプロモーションに活用するなど目的はさまざまです。

インターネットの発達により、自社のサイトやSNSを通してマーケティング活動をできる時代になっています。外部にすべてを依頼せずとも、自社でマーケティングできる領域が広がっており、商品やサービスを売るための仮説検証を自社でできるのであれば活用した方がコスト面や戦略面を考慮してもプラスに働きます。

SNSを有効活用すれば、別の場所へユーザーを誘導したり、ユーザーとダイレクトにコミュニケーションをとれたり、またインフルエンサーを通してより効果的にPRしたりと、戦略を立てることが可能です。

目的に沿った戦略的な企画を実行することで、SNSの活用・運用が顧客とより深いコミュニケーションをとる場所になります。これからの時代はSNSの活用・運用に計画性や事業意識を持たせ、自社アカウントの有用性を高めることが重要です。

麗澤大学が教育にSNSを利用する理由

麗澤大学では、SNSを教育に取り入れた取り組みも行っています。例えば、新しくアカウントを作成し、そこで発信する画像や動画の作成方法を学んだり、配信を実践しながら仮説検証を行うことで運用スキルを向上させたりして実績を積むことができます。

大学ではそういう活動を通して、就職活動のメリットにつながるような仕組みを作れたらと思っています。すでにSNSを運用している学生には、大学の勉強を通して自身のアカウントを改善したり、よりよくしたりしてもらいたいと考えています。

現在も、SNSの運用に課題を抱える企業と共同プロジェクトとして情報発信を実践し、実務経験を積むような取り組みを行っています。実践の中で、学生が自分の得意分野を認識できることも、リアルな取り組みで得られるメリットの1つです。

ほかにも、2024年の入試から、経営学部では課題選択型のクリエイティブ方式としてSNSを活用した入試制度を設けています。大学としては将来を見越して、就職後に即戦力となるような人材を育成できるように努めることが狙いの1つです。

参考「入学者選抜要項・願書」(麗澤大学/経営学部/【課題選択型】クリエイティブ方式1・2期)

https://www.reitaku-u.ac.jp/admissions/guidelines/

経営学部が学ぶSNS

麗澤大学で行うSNSの取り組みを通じて、情報配信までの過程、また効果検証に触れてもらいたいと考えています。例えば、クリエイターを目指す学生なら、SNSでバズっている動画などを参考にまずはコンテンツを作ってもらいたいです。

その上で、どう調整すれば再生回数が上がるのか、どう制作すれば企業がコンテンツを使ってくれるかなど頭を働かせてほしいです。どのような目的意識が必要か、制作価格はどのくらいが妥当かなど、企業との共同プロジェクトなどを通して体得してほしいと考えています。

すぐに成功体験は得られませんが、失敗や挫折、課題解決のためのアプローチを通して、実践的なスキルを高められればと思います。そのために、経営学部ではデザイン思考を重視し、コンテンツ配信の企画から制作、効果検証から改善に至るまでトータルで学んでいけるような環境づくりに努めています。

経営学部が見据える就職

経営学部では「SNSの学び」をテーマに考えても、マーケティング分野はもちろん、広報、PRやクリエイティブの実制作などさまざまな進路の選択肢が考えられます。2024年に開設する経営学部では、就職後の「即戦力育成」を念頭に置いているため、「企業担当者を招いたワークショップを開く」など実践を通して学べる環境づくりを積極的に進めています。

麗澤大学サイト「経営学部/2024年4月開設」(麗澤大学)

https://www.reitaku-u.ac.jp/lp/businessadministration/

【麗澤大学 経営学部・吉田健一郎先生】

職名:教授

学部/学科:経営学部経営学科

専門分野:経営情報論

研究テーマ:自治体のデジタル化に関する研究、サービスデザインに関する研究

■学歴/経歴

2001年 麗澤大学国際経済学部国際経営学科/卒業

2003年 麗澤大学大学院国際経済研究科政策管理専攻修士課程/修了

2004年 東海大学短期大学部情報・ネットワーク学科/特任講師

2008年 摂南大学大学院経営情報学研究科経営情報学専攻博士課程/単位修得満期退学

2008年 横浜商科大学商学部経営情報学科/契約専任講師

2009年 麗澤大学経済学部/助教授

2013年 麗澤大学経済学部/准教授

プロフィール参考

https://www.reitaku-u.ac.jp/about/teachers/economic-research/325/

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。