スポーツに関わる仕事に就きたいという想いを尊重し、実践的なステップを踏み出せる場が、経営学部経営学科スポーツビジネス専攻の福田ゼミです。スポーツビジネスを専門的に学びながら、少人数制による丁寧な指導やプロジェクト型の実践活動を通じて、未来のキャリアに直結する知識やスキルを育める環境が整っています。前編では、ゼミナールの特徴や、学生たちが主体的に取り組んでいる様々な活動について伺います。

《麗澤大学のここが好き!》スポーツに特化した学びができることと、少人数教育で先生との距離が近いこと。

※取材時、3年次生

《麗澤大学のここが好き!》学生が全力で取り組む姿勢に対して、先生方も全力でサポートしてくれること。

※取材時、3年次生

《麗澤大学のここが好き!》キャンパスが自然豊かで、落ち着いた環境の中で学べること。

※取材時、3年次生

《麗澤大学のここが好き!》先生や学生課の職員が学生一人ひとりを気にかけ、悩みや困りごとに親身になって相談に乗ってくれること。

※取材時、3年次生

スポーツ産業を支える人材を育むゼミナール

―福田ゼミナールではどのような学びを提供されているのか教えてください。

福田先生:スポーツ産業を支える人材を育成することを目的としています。学生たちには、理論と実践を融合した学びを通じて、社会で即戦力となるスキルを身につけてもらいたいと考えています。3年次には市場調査や文献収集を行い、データの分析や課題の設定に取り組み、4年次には卒業論文の執筆をすることで、より深い専門性を追求します。

私自身、スポーツメーカーでウェアやシューズの設計に携わった経験があり、データを数値化し、見えない動きをどのように科学的に捉えるかを追求してきました。この実務経験をゼミナールの指導に活かし、学生たちにはデータ分析力や論理的思考を実践を通じて身につけてほしいと願っています。また、メーカー志望の学生との面接で、学生時代に力を入れていることと将来やりたいことが一致していないケースを多く目にしてきたことから、より実践的な学びの環境を提供する必要性を感じています。

-

そのためゼミナールでは、将来、スポーツビジネスに進むための経験を積める環境づくりを重視しています。具体的には、イベントの企画・実施や企業との連携プロジェクトを積極的に取り入れることで、学生が実社会に近い形で学べる機会を提供しています。さらに、学生一人ひとりが「役割を持つこと」の重要性を意識し、全員がリーダーシップを高める経験ができる仕組みを導入しました。チーム内での協力や課題解決で成果を出すことで、自分の強みや課題を見つけられるようサポートしています。

これらの取り組みを通じて、学生たちが実践的なスキルを習得し、将来社会で活躍するための自信を育むことを目指しています。

実践型の学び! 多彩なプロジェクトで成長を実感

―みなさんが取り組んだプロジェクトの具体的な内容を教えてください。

-

中務さん:私は柏市の吉田記念テニス研修センターで開催された「かしわスポーツフェスティバル2024」の企画に参加しました。このイベントは、子どもたちにスポーツの魅力を伝え、地域を活性化することを目的に行われ、1000名以上の来場者で賑わいました。

レクリエーションブースのリーダーとして、約5ヵ月前から福田ゼミや有志のメンバーと一緒に企画を練り、準備を進めてきました。当日は、テニスやサッカーを使った「スポーツまとあて」や、アスリートと観客のリレー対決「スポーツリレー」を実施。安全面を考慮してプランを何度も見直す大変さはありましたが、アスリートの方々との連携を図り、地域とスポーツを結びつけるイベントが実現できたと思います。

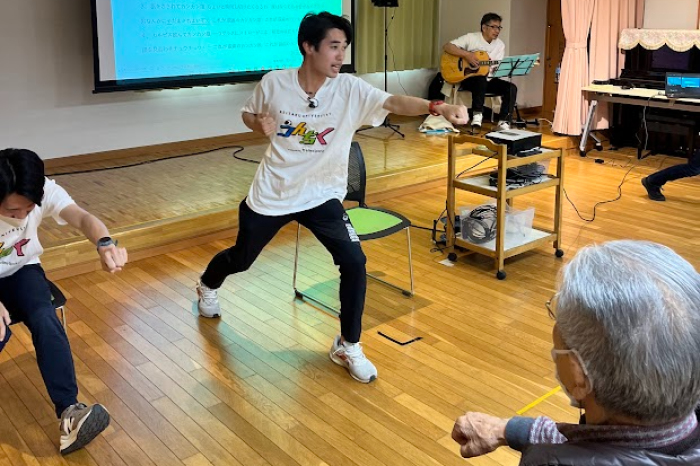

神之田さん:私は福田先生が立ち上げた地域住民向けスポーツコミュニティ「うんちく」で、「懐メロ体操」という運動クラスを担当しています。この活動は、ギターの生演奏に合わせて歌ったり踊ったりする内容で、シニア層の運動機能を維持することを目的に、月1回、学校敷地内の高齢者向け住宅「麗しの杜光ヶ丘」で開催しています。

参加者の皆さんはいつも私が所属する陸上部の練習を応援してくださっているので、感謝の気持ちを伝えたくて陸上部の先輩から運営を引き継ぎました。日々のトレーニングをアレンジした動きをプログラムに取り入れたり、外部の演奏者に協力してもらったりして、楽しんでもらえる雰囲気づくりに力を注いでいます。

-

後藤さん:私は「2024秋の園内散策 麗澤の森であそぼう」というイベント内で、「体力王決定戦!みんなでスポーツテスト」を企画しました。このイベントは、地域住民の健康促進を目的として、新体力テストの4種目の測定を実施しました。

柏市や近隣地域から120名以上が参加する2日間のイベントで、参加者が測定をゲーム感覚で楽しめるよう工夫しました。親子連れや子どもたちが何度も挑戦する姿を見て、スポーツが世代を超えた交流の場になることを実感しました。

小宮さん: 私は、これから開催予定の「麗澤マラソン」の企画に取り組んでいます。このプロジェクトは、麗澤大学の同窓会組織「麗大麗澤会」の助成金を活用し、地域と大学をつなぐ新しいイベントとして初めて実施します。

福田先生に声をかけていただき、陸上部で培った経験を活かしながら準備を進めています。200~400名の参加を見込んでいて、親子向けや小学生向けなど、さまざまなコースを検討している最中です。2025年3月の開催を目指し、多くの方に笑顔を届けられるイベントになるように頑張っています。

プロジェクト運営を通じた学び、やりがい

―活動において頑張ったこと、嬉しかったことを教えてください。

-

中務さん:「スポーツまとあて」は、会場の奥で実施したため、集客面で課題がありましたが、最終的には300名以上が参加し、多くの来場者で賑わいました。特に、子どもたちが楽しそうに挑戦する姿を見たときは、大きな達成感を得られました。当日は予想外のトラブルも発生しましたが、メンバーと協力し、臨機応変に対応できたことも良い経験になりました。イベント後には、「また楽しいイベントを開催してほしい」という声をいただき、準備の苦労が報われたと実感しています。地域の方々との交流が深まったことも、特に嬉しく感じたポイントです。

-

神之田さん:「懐メロ体操」では、シニアの方々に無理なく楽しんでいただくことを一番に考えています。踊りの内容を工夫して、身体に負担がかからないよう、座ったままでもできる簡単な動きを中心にしました。参加された方から「次回も楽しみにしています」という声をいただいたときは、地域の方々に喜んでもらえる活動ができたと実感し、やりがいを感じました。この活動を通じて、参加者との交流が深まり、自分自身も多くの励みをもらっています。

―プロジェクトを通してどのようなことを学べましたか。

-

後藤さん:企画から運営までを一貫して経験したことで、計画性や調整力の重要性を学びました。準備段階では主催団体との打ち合わせやメールでのやり取りを通じて、ビジネスマナーやスムーズなコミュニケーションの大切さを実感しました。また、測定データを記録し、「麗澤大学SDGsフォーラム2024」で発表するという貴重な経験も得られました。このデータは卒業研究にも活用する予定で、プロジェクトで得た学びは今後のキャリアにも役立つと感じています。

-

小宮さん:「麗澤マラソン」では、関わるメンバーそれぞれの得意分野に応じて役割を割り振り、予算管理や広告内容など試行錯誤しながら進めています。リーダーシップの重要性やチームで協力する大切さを日々実感しています。

プロジェクト全体をまとめる立場として、限られた予算で最適な運営方法を考え、メンバーの強みを活かしながら意思決定を行っています。また、関係者との調整や打ち合わせも多く、責任を持って進める中で成長を感じています。こうした経験は緊張もありますが、大きなやりがいになっています。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。