『地域創生』とは?流入人口との関係や過去の事例、課題や大学での取り組みを解説します

少子高齢化が進み、今後も人口減少が続くことが確実視されている現代において、地域を活性化させる取り組みは欠かせません。国によって「地方創生」がうたわれるようになって久しいですが、それと似た言葉に「地域創生」があります。本記事では、地方創生との違いを説明にするとともに、地域創生のポイントや取り組み、事例、課題について麗澤大学経済学部の籠義樹先生に解説してもらいました。

地域創生って何?

地域創生とは、どのようなことを指すのでしょうか。国が掲げる「地方創生2.0」の基本的な考え方や目的について解説した上で、麗澤大学の地域創生に関する考え方も紹介します。

地方創生の定義

2014年に「まち・ひと・しごと創生法」が施行されて以来、国は地方創生の取り組みを推進してきました。そして、2025年1月に内閣府地方創生推進事務局は地方創生のビジョン「地方創生2.0」の基本的な考え方を公表しました。

その中で示されている「基本構想の5本柱」の第一の柱は次のような内容です。

「魅力ある働き方、職場づくり、人づくりを起点にした社会の変革により、楽しく働き、楽しく暮らせる場所として、『若者・女性にも選ばれる地方(=楽しい地方)』をつくる」

地方創生と地域創生については、基本的に大きな違いはありません。麗澤大学が「地域創生」という言葉を使っているのは、地方創生が「もう田舎の課題解決だけにとどまらなくなっているから」です。そこで、本記事では、地域創生という言葉を使用します。

参考「地方創生10年の取組と今後の推進方向」P2(内閣府地方創生推進事務局/2024年9月)

参考「地方創生2.0の『基本的な考え方』について」P7(内閣府地方創生推進事務局/2025年1月)

なぜ地域創生に取り組むのか

地域創生の目的は以下の3点に集約されます。

1. 人口減少や高齢化による経済・社会の衰退を食い止めるため(人)

2. 地域で暮らす人々の生活環境や福祉を整備するため(物)

3. 地域特有の資源を活用して魅力ある地域づくりを実施し収益を得るため(金)

「人、物、金」は経営の三要素を示したものです。地域創生もこの3つの要素が満たされてこそ実現し、地域の活性化がもたらされるといっていいでしょう。

地域創生のポイントは流入人口を増やすこと

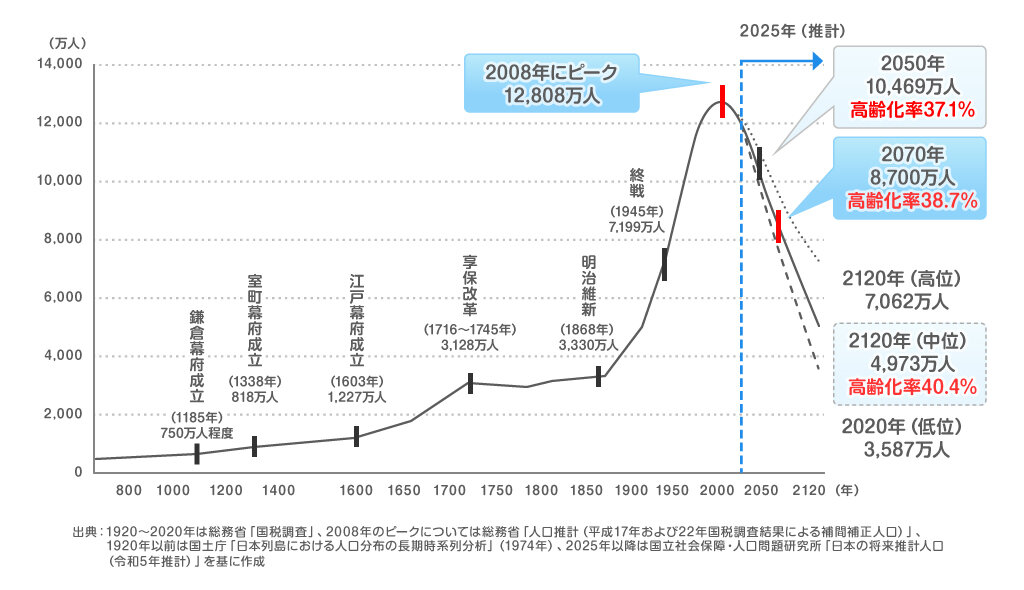

現在、日本では人口減少と超高齢化が進み、2050年の人口は10,469万人にまで減少すると推計され、今後100年で約110年前の水準に戻る可能性があります。

とくに地方では、村が丸ごと消滅するほどの少子化が進行しており、2010~2040年にかけて20~30歳の女性数が現状の5割以下に減り、将来消滅する可能性のある自治体は896に上ります。

この問題を解決するために、国はこれまで流入人口を増やす方向性で地方創生に取り組んできました。これまで全国各地で地方創生の取り組みが行われ、さまざまな好事例が一時的には生まれたものの、人口減少や、東京圏への一極集中の流れを変えるまでには至りませんでした。

グラフ参考「地方創生10年の取組と今後の推進方向」P3(内閣府地方創生推進事務局/2024年9月)

参考「地方創生2.0の『基本的な考え方』について」P3・4(内閣府地方創生推進事務局/2025年1月)

麗澤大学が考える地域創生のあり方

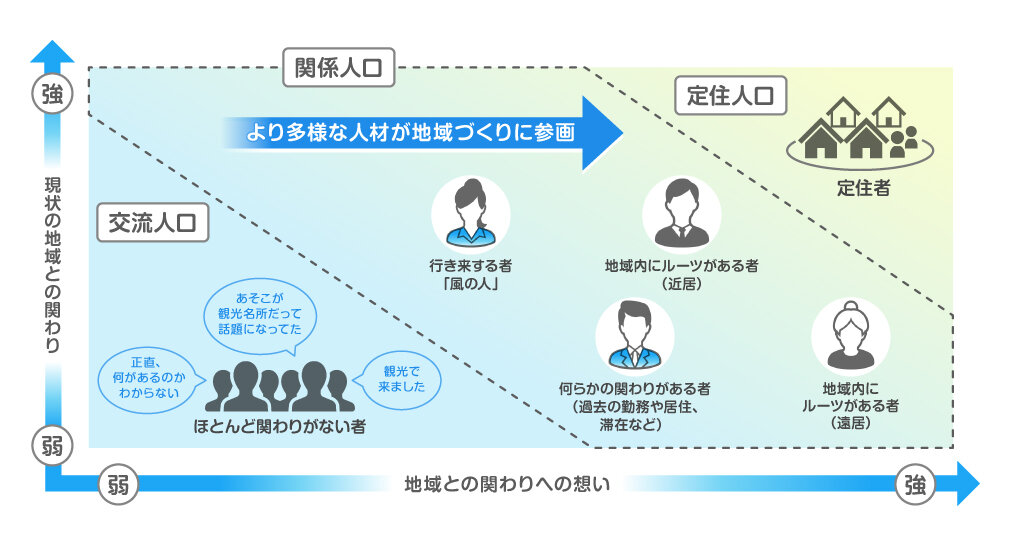

麗澤大学では、地域創生を支えるのは交流人口や関係人口を増やすことだと考えています。

交流人口とは、観光などをきっかけに、これまでほとんど関わりのなかった地を訪れ、交流する人々を指します。また、関係人口とは、移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域と多様に関わる人々を指す言葉です。

地域に関心を持ってくれる人やその地方となんらかの交流をしたいと考える人が増えれば、その地域に人々が訪れたり、その地域の価値が向上したりします。その最たるものが、交流人口をベースとした「観光産業」です。

それぞれの地域が観光をフロンティア産業と位置づけ、地域創生と観光をセットで推進していくことが重要だと考えています。

観光産業が地域の課題解決のきっかけづくりになる

この問題を解決するためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか。

・定住人口だけでなく、交流人口や関係人口を増やす取り組みが重要

ここでポイントになるのが、関係人口と交流人口です。

国はこれまで、地方への移住を促し、定住人口を増やすという目標を掲げて取り組みを進めてきました。2025年1月に「地方創生2.0」で新たに公表した基本的考え方では、「地方への移住や企業移転、関係人口の増加など人の流れをつくること」が掲げられ、関係する人にも着目しています。

今後、人口減少が続くことが予想されるなか、定住人口を増やすことには限界があります。そこで、関係人口や交流人口がポイントになり、そこに対してアプローチするには地域の魅力を伝える観光産業が必要不可欠となります。

参考「関係人口とは」(総務省)

参考「地方創生2.0の『基本的な考え方』について」P6(内閣府地方創生推進事務局/2025年1月)

・地域を知ってもらうには、観光コンテンツをつくることが1つの手段

観光コンテンツというと、一般的には「観光名所」をイメージしがちです。例えば、既存の観光スポットなどが想起されがちですが、観光資源は新しくつくることができ、そのポイントになるのが付加価値の創造です。その例として、最近注目を集めている「ニュー・ツーリズム」について紹介します。

近年盛り上がる体験型観光「ニュー・ツーリズム」とは

観光庁では、2016年より地域の観光づくりとして「ニュー・ツーリズム」を推奨しています。目的は、「国内外の観光客が全国各地を訪れる動機をつくり、特定の観光資源に魅せられて各地を訪れるテーマ別観光のモデルケースの形成を促進し、地方誘客を図ること」としています。

■ニュー・ツーリズムの例

街道観光、酒蔵・ツーリズム、社寺観光、ロケ・ツーリズム、古民家などの歴史的資源、アニメ・ツーリズム、サイクル・ツーリズム、全国ご当地マラソン、忍者ツーリズム、郷土食探訪~フード・ツーリズム、エコ・ツーリズムなど

ニュー・ツーリズムの特徴としては、テーマが設けられているため、観光客が個人や小規模グループで行動することが挙げられます。そのため、地域の観光づくりには地域ネットワークを構築し、周遊性を高める仕掛け・仕組みをつくることが重要です。地域全体が観光コンテンツをカテゴライズするなど地域情報を整理した上でお互いが連携することで、観光客をそれぞれの目的地に効率よく誘致することが可能になります。

地域全体のおもてなしによって観光客に体験と感動を与え、結果としてSNSなどの共有に導くように観光開発し提供することが、昨今地域に求められています。そこで、近年注目されている3つのツーリズムを紹介します。

・エコ・ツーリズム

環境省では、エコ・ツーリズムを「地域全体で自然環境や歴史文化など固有の魅力を観光客に伝えることにより、その価値や大切さが理解され、保全につながっていくことを目指す仕組みのこと」といっています。

エコ・ツーリズムのメリットは、観光客に地域の資源を伝えることによって地域住民が資源の価値を再認識し、観光のオリジナリティを高めるなど一連の取り組みを通じて地域社会を活性化できることです。

・グリーン・ツーリズム

グリーン・ツーリズムとは「農山漁村に滞在して農漁業体験を楽しみ、地域住民との交流を図る余暇活動のこと」をいいます。農林水産省は、グリーン・ツーリズムによる効果を、都市住民に自然や触れ合いを提供するだけでなく、農山漁村を活性化させて新たな産業を創出する機会をつくる可能性があると期待しています。

・コンテンツ・ツーリズム

コンテンツ・ツーリズムとは「映画、テレビドラマ、アニメ、ゲーム、音楽、マンガ、小説などの作品の舞台を訪れる観光のこと」をいいます。コンテンツ・ツーリズムの目的は、コンテンツを通じて醸成された地域固有のイメージに物語性やテーマ性を加えることで、地域の観光資源を活用することです。

コンテンツ・ツーリズムの中には、ロケ・ツーリズムやアニメ・ツーリズム、産業観光、フード・ツーリズムなどがあります。ここでは、代表的な4つのコンテンツ・ツーリズムを紹介します。

●ロケ・ツーリズムとは

ロケ・ツーリズムとは、例えば映画「ローマの休日」でイタリアのローマに多くの観光客が訪れたように、ロケ地を観光資源として活用し地域活性化を図ることです。経済効果としては、ロケの受け入れによる直接的経済効果、観光客がもたらす間接的経済効果、広告換算効果などが考えられます。

●アニメ・ツーリズムとは

アニメ・ツーリズムとは、アニメやマンガなどの作品を通して地域を舞台として取り上げ、そこから派生するイメージを共有することによって生み出される観光行動のことです。一般社団法人アニメツーリズム協会はアニメ聖地を88か所選定することで、アニメ聖地をつなぐ広域周遊観光ルートを官民連携でつくり、新たな経済効果の創出を図っています。

●産業観光とは

全国産業観光推進協議会によると、「産業観光は歴史的・文化的価値のある産業文化財、生産現場および産業製品を観光資源とし、それらを通じてものづくりの心に触れるとともに、人的交流を促進する観光のこと」です。

また、観光学大事典では、「従来のような物見遊山という受動的な観光資源ではなく、製造工程の見学・体験・学習といった知的好奇心を満たす側面を強調した観光活動」という点が説明されています。

●フード・ツーリズムとは

フード・ツーリズムは「地域ならではの食・食文化をその地域で楽しむことを目的とした旅」と定義されています。食べ歩きや美食ツアーなど食事の格式を問わず、食に関わる旅全般のことを指し、欧米では広く普及しています。

2013 年には和食がユネスコ無形文化遺産に登録され、海外で日本食ブームが定着する中、外国人観光客の視点も加味した「食」に関するフード・ツーリズムも増えつつあります。例えば、日本食を一緒につくり楽しむことがイベント化されています。

参考「ニュー・ツーリズム研究」P1・5・6・11・23・28・32・24(厚生労働省)

過去実施された「地方創生」の事例

ここでは、「地域づくり」「観光づくり」「産業づくり」「雇用づくり」という観点から、これまでに実施された「地方創生」の事例をみていきましょう。

1.地域づくり「千葉県長生郡一宮町」の例

まず、サーファーの移住に着目して、官民協働でまちづくりに取り組んでいる事例です。千葉県長生郡一宮町は、年間約60万人が訪れる国内屈指のサーフポイントであるという地域の強みを生かした、特徴的な取り組みを行っています。

大きな柱は2つ。一宮町を訪れるサーファーの増加を目指す取り組みと、サーファーの移住・定住を促進する取り組みです。どちらの取り組みも官民出資によって設立された「まちづくり会社」が中心となって進めています。

参考「サーファーの移住に着目して官民協働でまちづくりに取り組んでいる事例」P11(内閣府 地方創生推進事務局)

2.観光づくり「千葉県香取市」の例

千葉県香取市は、ユネスコ無形文化遺産「佐原の山車行事」や歴史的な町並み、さらに成田空港にも近いという好立地を生かし、インバウンドを含む観光客の拡大を目指す取り組みをしています。

ターゲットは、歴史・文化や農業体験など非日常を体感したい意欲を持つ国内観光客と、日本古来の伝統・文化に深い関心を持つ外国人観光客です。

この取り組みのために、地域の銀行や地域経済活性化支援協会(REVIC)が海外の旅行会社からの依頼を受けるランドオペレーター(DMC)を設立し、観光客の周遊性の向上や滞在時間延長の促進などを図っています。

参考「【千葉県香取市】ユネスコ無形文化遺産「佐原の山車行事」や歴史的な町並みを活かした観光振興」P7(内閣府 地方創生推進事務局)

3.産業づくり「栃木県那須烏山市」の例

栃木県那須烏山市は、里山環境の自然やそこで産出される農林産品から新たな産業資源を掘り起こし、それらの高付加価値化や新製品開発に取り組むことによって、農林業・商工業・観光業など多様な分野での雇用創出を目指しています。

そうして産み出された製品には、「実践型地域雇用創造事業シンポジウム」でものづくり部門第1位を獲得した「和紙灯かり」などがあります。また、新たな体験型観光メニューを掘り起こし、企業の事業拡大や創業を支援するとともに、求職者向けに、体験型観光事業に必要な知識・技能の習得を目指した人材育成も実施しています。

参考「多様な分野での雇用創出を推進している取組」P18(内閣府 地方創生推進事務局)

4.雇用づくり「千葉県鋸南町」の例

千葉県の鋸南町(ちょなんまち)は、学校としての役目を終えた小学校を新たなコミュニティの核、地方創生の拠点として再生し、農林水産物の販売や6次産業化を通じた農林漁家の経営安定を目指す取り組みをしています。

廃校の体育館を使った直売所や、教室を使った宿泊施設など、小学校の雰囲気を残しつつリノベーションした道の駅は、全国的にもユニークな存在で、地元住民から愛され、メディアからも注目を集めています。

この取り組みは、開始から4か月足らずで、約200事業者の参入、50人の雇用、12万人の交流客を創出という成果を上げています。

参考「懐かしい小学校の雰囲気が人を呼び 地域活性化の起爆剤に」(農林水産省)

地域創生の課題

次に、地域創生にはどのような課題があるのでしょうか。

課題01 定住人口が減り続けるため、地域で課題が解決できない

1つ目は、「定住人口が減り続けるため、地域では課題が解決できない」という課題があります。その要因として「人手不足のため、課題解決に手がつけられない」「多様な課題を解決するにあたって必要な人材が見つからない」など、人材不足に関することが挙げられます。

課題02 地域への流入人口を増やしたいが、課題が山積み

2つ目は、「地域への流入人口を増やしたいが、課題が山積み」という課題です。この課題の解決が難しいのも、「地域の資源を使って流入人口を増やせる人材が少ない」「流入人口を増やすためのデジタル施策に強い人材が少ない」という人材不足が起因しています。

麗澤大学の地域創生に向けた取り組み

麗澤大学では、地域創生に向けた取り組みとして「交流人口」を高めるために観光資源の創造に力を入れています。地域そのものの価値を高める上で、大学生が「関心人口」を増やすことに取り組むことは、国が掲げる「地方創生2.0」の基本構想5本柱にも則ったことです。

1. 安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生

2. 東京一極集中のリスクに対応した人や企業の地方分散

3. 付加価値創出型の新しい地方経済の創生

4. デジタル・新技術の徹底活用

5. 「産官学金労言」(産業界、行政、学界、金融界、労働界、言論界(マスコミ))の連携など、国民的な機運の向上

参考「地方創生2.0の『基本的な考え方』について」P6(内閣府地方創生推進事務局/2025年1月)

以下、その取り組みを紹介します。

●麗澤大学が取り組むプロジェクト「ロッキンベジタブル」の事例

籠ゼミナールでは、地域創生への取り組みとして「ロッキンベジタブル」というプロジェクトを進めています。この取り組みは、「農作物+ロック」という切り口で付加価値をつくり、これまでにはない発想で「関係人口」を増やそうというプロジェクトです。

北海道のニセコの畑で毎日ロックを聴かせて野菜を育て、できあがった農作物を「ロッキンベジタブル」というブランドとして販売し、交流人口を増やす試みを実施しています。具体的には、Webサイトで野菜を購入するとパッケージにQRコードがついており、それを読み込むとその野菜が聴いていたロックのプレイリストが表示されます。

つまり、野菜が聞いていたロックを購入者も聞けるという付加価値を提供することで、ニセコへの交流人口を増やすことに挑戦しています。ロッキンベジタブルの野菜はスーパーで買うより高価ですが、3年連続で完売しています。

また、籠ゼミナールでは、2024年9月に即売会イベントを実施しました。イベントでは、ロッキンベジタブルのPR動画を通してプロジェクトのコンセプトや生産者の声を消費者に向けて発信し、認知拡大を図りました。

地域創生事業として、このプロジェクトはニセコという過疎地域にロッキンベジタブル・ファームをつくり、新たな特産品を生産すると同時に、農業体験を通じて観光インバウンド施策を打ち出しています。今後のねらいとしては、国内外を問わずツーリズムとして波及させ、交流人口を増やすことも仕組み化できたらと考えています。

参考:ロッキンベジタブル

麗澤大学経済学部「観光・地域創生コース」の概要

麗澤大学経済学部「観光・地域創生コース」では、どのようなことが学べるのでしょうか。

「観光・地域創生コース」を設けた理由

麗澤大学では、人口減少による地域課題を解決する1つの手段として、地域観光が欠かせない要素と考えています。とくに交流人口は観光と関連づけて考えることが大事です。例えば、観光客が1日に消費する平均消費額は、地域住民の5~10倍といわれています。

定住人口が1人減ると年間消費額121万円が減少しますが、それを交流人口で換算すると、年間で外国人観光客7名の集客によってカバーできるそうです。また、国内の宿泊客の場合は22名の集客が必要だといわれています。

いずれにしろ交流人口をベースにした「観光産業」(観光ビジネス)は、日本の未来を切り拓く産業だといえます。そこで、麗澤大学「観光・地域創生コース」では、観光と地域創生をセットとしてとらえ、地域の課題解決に貢献できる人材育成を目指しています。

「観光・地域創生コース」の学びについて

麗澤大学「観光・地域創生コース」では、経済活動としての観光を多面的に学び、地域活性の方法を考えます。経済学の知識を学んだ上で、実社会で抱えている課題に取り組むワークショップやフィールドワークを実施し、理論と実践の両輪で学びを深めていく、実践型の専攻です。

基本的な姿勢は、地域の課題や観光業が抱える課題の原因を探り、経済学の知見を用いて解決策を考えるものです。そうした活動にあたって行政や企業と連携し、現実にある課題に向き合います。実践的な課題解決型の学びであるため、貴重な体験を得ることができます。

【麗澤大学 経済学部・籠 義樹先生】

職名:教授/経済学部

学部/学科:経済学部経済学科

専門分野:社会工学

研究テーマ:嫌悪施設立地の社会影響評価

※プロフィール参考

https://www.reitaku-u.ac.jp/about/teachers/economic-research/250/

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。