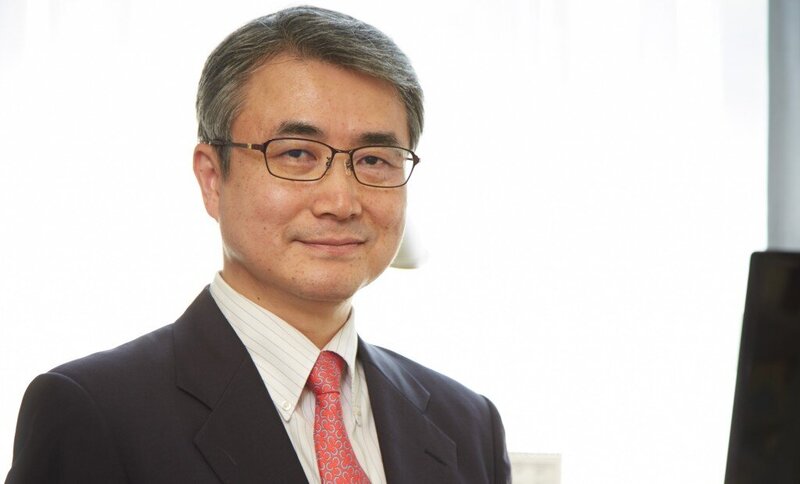

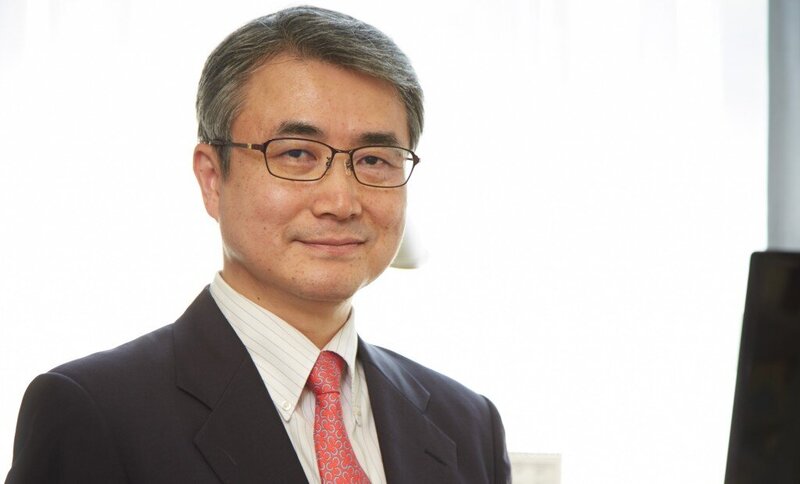

生活から切っても切り離せない金融。ですが、私たち日本人にとって金融論というのは興味関心が少なく、難しいイメージがつきまといます。 そこで経済学部の中島 真志教授に、授業での実例を交えて金融論の楽しさをお話いただきました。 中島教授は日本銀行から海外の銀行まで幅広く渡り歩いてきた金融のエキスパートなので、実体験に基づいたお話がとても参考になりますね。

>詳しいプロフィールはこちら

バブルの時も、研究で頭がいっぱいでした。

大学卒業後、1981年に日銀に入りました。数年、支店に勤めたあと本店の金融研究所に戻り、そこで、後に私の主な研究テーマとなる「決済システム」(お金の受払いや証券の受渡しを円滑に行うための仕組み)に出会いました。当時の日銀では、物価を安定させるために、景気動向を調査して、金融政策を運営することが主な役割と考えられており、決済システムは中央銀行の中でも新しい分野でした。

お金の受渡し=決済というのは、これまで「決められたことを決められた通りに行う」という定例業務とみられていたのですが、実は決済のメカニズムを工夫することにより、より安全性が高く、また効率的な決済を行うことができるということが分かり、決済システムのあり方が世界的に注目されるようになった時期だったのです。そんな時代の追い風もあり、私は新しい分野の研究に没頭していました。当時、世の中はバブル時代だったんですが、私には残念ながらその記憶がない(笑)。それくらい研究にハマっていたんですね。

その後、「決済システムのすべて」「証券決済システムのすべて」など、決済に関する本(これらは決済関係者の必読書となっています)を出版することができ、いまではライフワークとなっています。本を出したこともきっかけになり、国際決済銀行(BIS)というスイスにある国際的な金融機関で、世界の中央銀行関係者と議論して、2年間かけて決済システムに関する「グローバル・スタンダード」(世界標準)を作ったりもしました。

その仕事が一段落して、ちょうど帰国するタイミングで麗澤大学よりお誘いを受けました。実際に訪れると、緑豊かなとてもきれいなキャンパスで、ここで学生に金融のすばらしさや面白さを教えたいなと思い、麗澤に来ることを決めました。

誰でもできる金融論の楽しみ方!

私の授業では、金融のイロハから学びます。預金・貸出・金融市場や金融機関の仕組みなどの基礎的な内容ですね。お金は私たちの生活に非常に密接なものですが、日本の中学や高校では、その金融に関して、具体的な勉強や教育があまり行われていません。それで皆さん、金融=難しいもの、株式投資=悪いこと、といったイメージもあると思うのですが、一方、世の中を生きていく上でお金が不要な人はいませんよね。

資金や金利は目に見えないので、まず学生に金融というものの実感を持たせてあげることを大切にしています。たとえば「君たち、1万円でいいから株式に投資してごらん。」という話をすることもあります。1万円を投資してみると、これまで「他人事」であった経済の動き(アメリカの景気とか、円高とか)が、突然すべて自分の資産に関わる「自分事」になってくる。

日経新聞の読み方も大きく変わります。「先生、日銀って何やってるんすか?」といった漠然とした質問をしていた学生が、3ヵ月後には「ムービングストライクシービーの問題点は何ですか?」といった高度な質問をぶつけてくるようになったりする。すぐには答えられない(笑)。やはり、机の上で勉強するだけでなく、少しでもイメージが湧く学び方というのが、大事だと感じています。

※ムービングストライクシービー:MSCB(下方修正条項付転換社債)日本の証券取引における転換社債のひとつ。

社会で学んだことも、麗大生に伝えたい

私は25年間、金融の世界で働いていた経験から、学生のみなさんに少しでも実社会で役に立つことを学んでほしいと思い、授業に取り入れています。たとえば、「プレゼンテーション力」です。これは、本当に社会に出て役に立ちます。このため「経済学基礎演習」という授業やゼミナールでは、毎回テーマを設定して、自分で調べてプレゼン資料を作り、皆の前でプレゼンを行うという流れを繰り返し実践しています。

はじめは原稿を棒読みしていた学生も、いつしか原稿を見ずにハキハキとした口調で、プレゼンができるようになります。さらにアイコンタクトやスライドの作り方など細かいスキルも教えることで、プレゼン力はぐんぐん向上していきます。

そういえば数年前、私のゼミ生が「日銀グランプリ」という日本銀行が学生を対象に行っているプレゼンのコンテストで大きな成果を出しました。全国のそうそうたる大学から100組以上が参加するこの大会で、決勝に残るのはたったの5組で、まわりは有名大学ばかり。そんな中、麗澤大学チームは、堂々たるプレゼンを行い、東大などを破って「最優秀賞」を獲得しました。全国100チームの頂点に立ったわけですね。授業やゼミで、日頃からこうした能力を養ってきた成果だとうれしく思いましたね。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。