【麗澤大学監修】近年更に認知度があがってきている「SDGs(エス・ディー・ジーズ)」。実際にどんな目標をかかげ取り組んでいるのか、詳しく掘り下げる機会が少ない人もいるでしょう。とはいえ世界共通目標として、私たちの未来に関わる大切な取り組みなので、まずは「知る」ということがかなり重要になってきます。 今回はSDGsについて、麗澤大学の国際学部・国際学科の内尾先生にお聞きして、簡単にわかりやすく解説していきます。

世界共通の17つの目標であるSDGs(Sustainable Development Goals)。2015年に始まり、2030年を目標にかかげたこの取り組みは2022年である今、あと8年後に実現したいとされている世界共通のゴールです。近年ではゴールが近いこともあり、もはやほとんどの人が聞いたことのあるワードではないでしょうか? 今回はSDGsについて、麗澤大学の国際学部・国際学科の内尾先生からお話を聞き、詳しく簡潔に、誰でもわかりやすいように解説していきます。

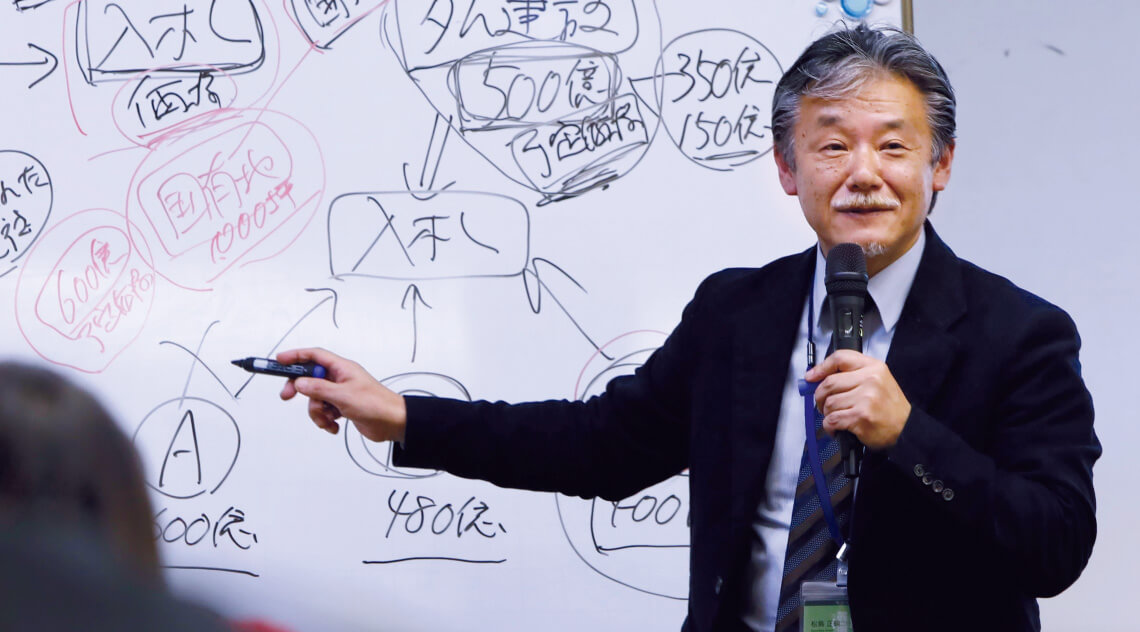

職名:准教授

学部/学科:国際学部/国際学科

専門分野:文化人類学、人間の安全保障

研究テーマ:現代日本における多文化主義、大規模自然災害と人間の安全保障

取得学位:

・博士(国際貢献)(東京大学)

・修士(国際貢献)(東京大学)

・学士(国際共生教育)(福岡教育大学)

主な著書:『復興と尊厳:震災後を生きる南三陸町の軌跡』単著 東京大学出版会(2018.11.22)

SDGsとは何のことを指している?

SDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の頭文字をとったものであり、「エス・ディー・ジーズ」と読みます。

2015年の国連サミットで採択された、地球上の「誰一人取り残さない」より良い世界を目指す国際目標です。

17のゴールと169のターゲットから構成され、2030年までの達成を目指して、世界中でさまざまな取り組みが行われています。

これがあったから今のSDGsがある! MDGsとは

実はSDGsが採択される以前に、2015年を達成期限としたMDGs(ミレニアム開発目標)というものがありました。

国連ミレニアム開発目標報告 2015(外部サイトPDFに移動)によるとMDGsは、「これまでの歴史で最も成功した貧困撲滅のための取り組みであった」と報告されています。

MDGsは、「極度の貧困と飢餓の撲滅」、「初等教育の完全普及の達成」、「HIV/エイズ、マラリア、その他の疫病の蔓延の防止」、「幼児死亡率の引き下げ」など、主に発展途上国向けの8つのゴールと21のターゲットを掲げたもので、15年という長い時間をかけて多くの人々の命を救うことができ、貧困生活を改善し成果があった一方で、子どもや女性、高齢者の問題など、先進国を含めて世界全体で取り組むべき問題も浮かび上がりました。

このことを踏まえてSDGsは、先進国も含め、全ての国が「誰一人取り残さない」社会を目指せるような、より細かい目標設定になっています。

SDGsの歴史とその背景

SDGsが採択されるまでに国連はどのような道のりを歩んできたのでしょうか?

SDGsの歴史と背景について見てみましょう。

2000年代以前の国際連合(UN)

国連を通して国際的な目標を掲げた歴史は1961年の「国連開発の10年」に始まります。

しかし、この1960年〜1980年代までは、世界の経済的な成長を主な目標にしていました。

ここではじめてSDGsのルーツと言える「持続可能性」という概念が生まれます。

そして1990年代に入ると、ようやく1992年の「地球サミット」や1997年の「京都議定書」などで世界全体の共通課題として環境問題や人権問題、持続可能な開発について話し合いや取り決めが行われるようになりました。

2000年以降に国連ミレニアム宣言とあげられたMDGs

2000年に入ると、MDGsがニューヨークで行われた「国連ミレニアム・サミット」で採択されました。

先ほどご紹介したように、主に発展途上国の課題を意識した8つのゴールと21のターゲットが決められていましたが、2015年までの15年間の間に達成できた目標もある中で、達成できなかったものや、二酸化炭素の排出量のように逆に悪化してしまったものなどもありました。

2015年にSDGsが採択! 2030年に向けた取り組みが始まる

2015年にSDGsが採択されてからは、世界163ヵ国でさまざまな取り組みがなされてきました。

日本では2022年現在では、「質の高い教育をみんなに」、「産業と技術革新の基盤をつくろう」、「平和と公正をすべての人に」という3つのゴールはすでに達成されていますが、ジェンダー平等や気候変動対策、自然保護などの6つのゴールでは重要な課題が残っているとされていて、2030年の期限までに今後もさらなる努力が求められています。

SDGsの17のゴールと169のターゲットとは?

SDGsには17のゴールと、その課題ごとに設定された169のターゲット(達成基準)があります。

ゴールには貧困削減、飢餓、教育、保健医療、エネルギー、気候変動、ジェンダー、インフラなどが掲げられています。

そしてそれぞれのゴールに対して、約10ずつの具体的な目標数値や、どのように解決していくかの具体的な手段が細かく決められており、それを169のターゲットとしています。

毎年7月には各国が進捗状況を報告し、SDGsの達成度をスコアでランキングしています。

その達成度を測るために、ターゲットの配下にはさらに細かく232の指標も設けられています。

2022年は163ヵ国の中でフィンランドが達成度1位、日本は19位でした。

国をはじめ、会社で働く人々や学生の皆さん、子供たちまでが「どうやったら世の中がよくなるだろう、何か自分にできることはないだろうか」と、世界を変えるためにこれらの問題解決の方法はないかと日々活動しています。

個人ひとりだけの力ではどうにもならないように感じるかもしれませんが、大きな偉業を成し遂げようと肩に力を入れるのではなく、日々小さなことの積み重ねでSDGsを意識するだけでもSDGsに取り組んでいると言えます。

例えば地球の環境を守るために、毎日節水、節電を心がけたり、近所のゴミ拾いをしたり、普段何気なく使っている資源のリサイクル方法を考えることもSDGsにつながります。

自分の行動をふと振り返ってみると、SDGsにどうつながっているのかヒントが見えてくると思います。「他人事」ではなく、「自分事」としてとらえながら毎日一人ひとりが少しずつSDGsを意識して行動していくことが大切です。

外務省のパンフレット「持続可能な開発目標 (SDGs)と日本の取組」(外部サイトPDFに移動)に17のゴールの詳細や、日本の取り組みが載っているのでぜひ見てみて自分ができることがないか考えてみましょう。

企業はSDGsにどう取り組んでいる? 実際に実践している企業例

SDGsは国家単位での取り組みではなく、企業や学校、また個人レベルといった社会全体で課題を解決していくものです。

それに伴い、各企業では、SDGs達成に向けてどのような取り組みをしているかホームページを特設するなど、SDGs関連の発信をしています。

ここでは、実際にSDGsの企業の取り組みの例を一部ご紹介します。

①トヨタ自動車の取り組み

二酸化炭素を一切出さない「水素エンジン」の開発や、車を使うときだけではなく作るときにも二酸化炭素を排出しないよう、電気ではなくモノの重さや形状を生かして動く「からくり」装置を活用、再生可能エネルギーの活用、IoTやAIなど最先端の技術を使うことでカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを行っています。

また、国内外の生産拠点に10年間で200万本の植樹をするなど、「工場の森作り」にも取り組んでいます。

参考:SDGsへの取り組み | トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト(外部サイトへ移動)

②ユニクロの取り組み

みなさんもよく知るユニクロは「服のチカラを社会のチカラに」をスローガンとして掲げ、地球環境改善に向け、全商品をリサイクル、リユースする取り組みや、水の使用料を削減したサステイナブルジーンズの取り組み、困難な状況に置かれた女性や難民の方へ服を届ける衣料支援、ユニクロで働く人たちの健康、安全、人権を守り、難民の方が安心して生活できるように、彼らを雇用するプログラムの実施などの取り組みを行っています。

参考:ユニクロとSDGs | 服のチカラを、社会のチカラに(外部サイトへ移動)

③資生堂の取り組み

化粧品メーカーの資生堂は、日本の「MOTTAINAI」精神にインスパイアされ、バイオマス、再生PET、低温燃焼材など様々な素材を使った持続可能なパッケージを開発し、リサイクル可能なガラス容器を使用しています。

また、美容液アルティミューンの空のボトルをSHISEIDO GLOBAL FLAGSHIP STORE(東京・銀座)に持ち込むと、洗浄し、新たに美容液を詰めてくれるサービス(有料)や、再生素材を使用したエコバックを発売するなどの取り組みを行っています。

参考:SBAS(Sustainable Beauty Actions)を通して - Shiseido(外部サイトへ移動)

④漁業や林業の取り組み

日本の農山漁村には豊富な地域資源があり、それらを活用していくことで環境も経済も良くしていこうという取り組みが全国で行われています。

例えば、今までは廃棄していた間伐材のカンナ削りを使って 「⽊のストロー」を開発・⽣産・販売し、飲⾷店などを中⼼に活⽤。土にかえる「木のストロー」は海洋プラスチックゴミの削減や、それらを焼却する時に排出される温室効果ガスを減らし、環境問題の解決の糸口になっています。

また、アウトドアブランド「パタゴニア」では、環境修復型の⽣産⽅式を採⽤する事業者から原材料を仕⼊れ、製品化した食品を販売。

温室効果ガスを地中に固定し、痩せた表土の再生に貢献できる多年生穀物カーンザを使ったクラフトビールを作ったり、リーフネットと呼ばれる選択的な漁法で野生のサーモンの個体数に悪い影響を与えずに捕獲したりと「⾷べれば⾷べるほど、環境がよくなる」をスローガンに掲げ、購入する一般消費者も一体となれる取組みです。

これらの取り組みをこれから新しくSDGsの取り組みを始める方々へ向け「ビジネスヒント集」として農林水産省がまとめ、発信しています。

参考:環境のための農⼭漁村×SDGs ビジネスモデル ヒント集 Ver.2.1(外部サイトPDFへ移動)

麗澤大学の国際学部 国際学科で未来へつながる学び場へ

麗澤大学の国際学部 国際学科では、目まぐるしく変化する国際社会に対応する品格あるグローバル人材の育成を目指しています。

「1.英語で学ぶ」「2.Japan Studiesで自分たちを知る」「3.多文化共生を知る」「4.国際協力を学ぶ」「5.国際関係・国際地域を学ぶ」「6.経済・ビジネスを学ぶ」という6つのカテゴリーから学び、これら異なる文化や価値を「つなぐ」手法(学際的学び)を学んでいきます。

言語学や多文化共生学、コミュニケーション論などの「人文科学的学び」と、国際関係・地域や経済理論・ビジネスなどの「社会科学的な学び」とを融合したカリキュラムで、幅広い知識を養います。

学内だけではなく、留学はもちろん国内外で企業とコラボレーションしたプロジェクトやボランティア、インターンシップなどができる多彩なプログラムを選ぶことができ、さまざまな角度から国際学を学ぶことができます。

麗澤大学国際学部 国際学科の先輩からのメッセージ

麗澤大学国際学部 3年次生 茨木あずさ さん(右上)

皆さんはどれだけ今現在世界が抱えている社会問題をご存じでしょうか、そしてその問題に対してどれだけ取り組んでいるでしょうか。

麗澤大学国際学部ではそんな社会問題に目を向け、その背景や課題、様々な社会情勢について学んでいます。

SDGsの記事で電気をこまめに消そう、水を止めようなどと書いてあるのを見たことがあるかと思います。しかし「こんな個人の小さなことでは何も変わらない」と思っている人もいるのではないでしょうか。

しかし私が大学での学びの中で日々感じることは、これまで社会課題解決に向けて取り組んできたのは、少なくとも一人ひとりの個人の人間だということです。

組織や国連は同じ意志を持つ一人ひとりが集まってできたものです。「どんなに小さなことでもいずれ大きな力になる」ということです。

そしてSDGsは「誰一人取り残さない -No one will be left behind-」という理念の基に作られています。

それならば教室を移動する時には忘れずに電気を消すなど自分のできるとこから、できる範囲で取り組めば良いものだと考えます。

どんなに小さなことでもあなたの意識が世界を変えるひとつのピースになると私は考えて

います。

何かに所属していなくてもSDGsに取り組みたいという想いさえあれば、あなたもSDGsに取り組む組織の一員と言えるのではないでしょうか。

皆さんも自分のできることから取り組んでみてはいかがでしょうか。

世界の未来のために! SDGsを学び自分たちにできることを

SDGsの目標を達成するためには、「個人レベルではどうにもできない」ではなく、「個人でも心がけてできることがたくさんある」と考えることが大切です。

プラスチック製品を減らすためにマイボトルやエコラップを使用する、節水や節電を心がける、公共交通機関を利用するなどといった簡単なことから、持続可能な漁業や林業からつくられた商品(国際的に認められているMSC/ASC認証やFSC認証のシールが貼ってあるもの)を消費者として選ぶという少しの知識があればできることなどさまざまです。

世界の未来のために、「他人事」ではなく、「自分事」としてとらえ、日々の生活の中でSDGsを意識していきましょう!

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。