【麗澤大学監修】「中国語の勉強は難しい!」「何から始めたらいいのか分からない!」と思っていませんか? 今回は、中国語の指導、特に発音指導に力を入れている麗澤大学の齋藤 貴志先生から、初心者でもできる中国語の勉強方法や発音のコツ、中国語を学ぶと将来どんなメリットがあるのかもあわせて徹底的に教えていただきます。

今や言語習得は当たり前の時代となってきていますが、中国語を学ぶ人は英語に比べるとまだまだ少ないですよね。

中学、高校によっては、選択授業で中国語を選択できるところもあったり、チャイナタウンで中国の文化に触れたり、中国語を耳にする機会も多くなってきましたが、中国語の発音は難しい、何から手をつけたらいいのか分からないという人も多いことでしょう。

麗澤(れいたく)大学は、1960年(昭和35年)に中国語学科を設立しました。中国語の難関、「発音」には特に力を入れており、設立当初から今現在までも自信を持って指導しています。

今回は、そんな中国語の指導に自信がある麗澤大学の齋藤 貴志先生より、中国語を学ぶメリットや、初心者でもできる中国語の勉強方法を徹底的に解説していきます。

【麗澤大学 齋藤 貴志准教授のプロフィール】

職名:准教授

学部/学科:外国語学部/外国語学科

専門分野:中国語学、中国語教育

研究テーマ:中国語テスト、現代中国語の語彙・語法

取得学位:

・修士(言語学)(東京外国語大学)

・学士(文学)(麗澤大学)

主な著書:

・「報告:中国語「速読」トレーニング」『中国研究』第26号 単著 (2019.01)

・「TECCの結果からみる日本人中国語学習者の現状についての一考察」(口頭発表) 単著 中国語教育学会第16回全国大会 (2018.06)

・「学生の何気ない一言」(日本中国語学会電子通訊 第143号) 単著 日本中国語学会 (2018.06)

・『コンピュータ適応型中国語テストの開発と検証』平成27年度~平成29年度科学研究費補助金基盤研究(B)報告書

「文法テスト」p79~p92 共著 (2018.03)

・『プログレッシブ中国語辞典第2版』 共著 小学館 (2013.02)

・『麗澤版語学検定システム開発報告書』平成17年~平成20年度文部科学省現代的教育ニーズ取組支援採択プログラム麗澤大学「国際共通語としての英語教育」報告書別冊 共著 (2009.03)

・「紹介:実用中国語レベル認定試験」『中国研究』第14号 単著 (2006.12)

麗澤大学公式サイト:齋藤 貴志 准教授

中国語を学び始める人が多いのはなぜ?メリットは3つ

日本で英語は身近な存在ですが、最近では中国語を学ぶ人が増えているのをご存知ですか?

色々な理由がありますが、中国が世界に与える影響の大きさが桁違いということがあげられます。

貿易や観光産業への中国のインパクトは言わずもがな。私たちの生活から切っても切れない中国製品の存在や、たくさんの方が中国から観光客として来日している事実を見ても明らかです。

では、そんなインパクトの大きい中国の言葉、中国語を学ぶ理由はどんなものがあるのでしょうか?

中国語学習で得られるメリットを大きく3つに分けて見ていきましょう。

① 圧倒的な中国語人口!約11億人と意思疎通ができる

中国語を勉強するメリット、1つ目は約11億人もの人と意思疎通ができるようになることです。

中国語を話す人は世界に約11億人いると言われており、英語人口にも引けを取らない存在感があります。

11億人もの人と意思疎通ができれば、生活はもちろんのこと、ビジネスにも強い味方になりますよね。

【世界の話者人口】

1位 英語:15億人

2位 中国語:11億2000万人

3位 ヒンディー語:6億人

それに、中国語を話す国や地域は中国本土だけではありません。シンガポールや台湾、マカオなどでも公用語は中国語。マレーシアにも華人が多く、中国語が第2言語として話されています。

②中国経済は急成長!ビジネスチャンス到来

ビジネス面から見ても中国語を勉強するメリットは大きいものです。

2021年4月には、IMF(国際通貨基金)が発表した経済見通しで中国の経済成長率を8.4%としました。2021年1月時点の予測値である8.1%から上方修正されたという発表です。

国の豊かさを表すGDP(国内総生産)は、アメリカを抜くとも言われています。ちなみに、2011年に中国が日本を抜いています。

今や中国語は中華圏のみならず、さまざまなシーンで使う機会がある言語となりました。日本を訪れる外国人の3人に1人が中国人と言われる昨今、中国や中華圏に行くだけではなく日本国内にいても中国語を使うシーンは多数。中国との取引や中国の方をもてなす時など、中国語が話せる人材を求めている企業も多いのです。

中国語ができれば就活にも有利です。

ホテルや旅行会社はもちろん、海外営業やCA、貿易関係、通訳・翻訳など就ける職種も広がります。

将来の仕事で使うために中国語を勉強するなら、文化も学んでみてはいかがでしょうか?

コミュニケーションが円滑になり、中国人からの信頼を勝ち取れる可能性が高くなりますよ。

③目覚ましいスピードで進化する中国のIT文化

中国語を話す人口が多く、ビジネスチャンスがあることはご理解いただけたと思います。

次は急成長を遂げている中国のIT文化について触れてみましょう。

近年では、広大な敷地で栽培をしている大規模農場で種蒔き、施肥、薬剤散布などの作業をドローンで実施したり、今では日常になりつつある電子決済にもいち早く取り組み、公共料金や医療費の支払い、屋台での会計にもQRコード決済が使えるようになっています。また、中国の企業が配信しているデジタルサービスの中には、世界的にヒットしているSNSやゲームもあります。

みなさんもどこかで知らず知らずのうちに目や手に触れたりする機会も多くあると思います。中国語を学ぶことで、中国という国自体に興味が湧き、色々な中国の文化に触れることも視野を広げるきっかけになりますよ。

日常で漢字に触れているため中国語初心者でも馴染みがあり学びやすい!その特徴とは

ここまでは中国語を勉強するメリットを紹介しましたが、勉強方法や書籍などは英語よりも少しマイナーかもしれません。

中国語は、「どうやって勉強すればいいのかわからない!」という人も多い言語ですよね。

でも大丈夫。普段の生活で漢字を使っている私たちからすると、中国語は馴染みがあり親しみやすい言語なのです。

日本で使用されている漢字とは表記体系、意味が異なってはいますが、日本人には意味がわかりやすい傾向にあります。

さらに、1つの漢字に1つの読みというものが多いため、読みに音訓がある日本語よりシンプルだと感じるかもしれません。語形変化がない点も習得ハードルが下がるポイントです。

もちろん、漢字に馴染みがあるからといって中国語習得への道のりは一概に簡単とは言えません。勉強を進めていけば、日本の漢字と読みや意味が違ったり、発音のむずかしさにつまずくこともあるでしょう。

例えば、「走」という漢字。日本語では「はしる」という意味ですが、中国語では「あるく」という意味になります。

漢字を使い慣れているからこそ誤解してしまうこともあるので、その点は意識しながら勉強をする必要があります。

ここからは、中国語の特徴を説明していきます。

特徴①単語が形を変えない

私たちにとって1番馴染みのある外国語はおそらく英語だと思うので英語を使った簡単な例をご紹介します。

英語は人称(1人称、2人称、3人称)や時制(現在、過去、未来)、代名詞の格(主格、所有格、目的格)などによって単語の形が変わりますが、中国語にはそのような単語の変化はありません。

英語 :I love you.

中国語:我爱你。

↓

英語 :He loves you.

中国語:他爱你。

まず、上記2例をご覧ください。

英語では、主語が「I」か「he」によって動詞「love」が変化する(現在形の場合は「he」の時に三単現のs、過去形の場合は「loved」)のに対し、中国語では、主語が「我」でも「他」でも、時制が現在でも過去でも動詞の「爱」が変化することはありません。

英語:You love me.

中国語:你愛我。

英語:You love him.

中国語:你愛他。

次の2例は代名詞の格変化の例です。英語では、目的語の位置には目的格である「me」、「him」、「you」を置かないといけませんが、中国語では、「我」、「他」、「你」を主語の位置と同様に置くことができます。

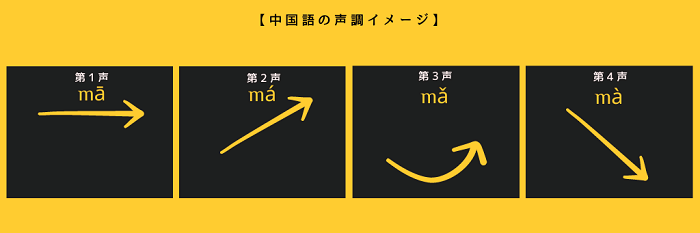

特徴②声調言語である。

中国語学習者が頭を悩ませる問題の一つに声調があります。

中国語ではこの声調によって意味が変わってしまいます。

ここが中国語学習者には難解に感じるところ。

しかし裏を返せば、声調をマスターできれば正しい中国語の発音にグッと近づきます。発音が重要と言われる中国語は、声調にこだわって勉強してみてください。

声調について下記の発音記事で解説していますのでぜひチェックしてみてください。

あわせて読みたい記事:「中国語の発音は難しい?麗澤大学教員が教える発音上達のコツや勉強方法を解説!中国語の特徴を知ろう」

チャレンジあるのみ!中国語を学ぶのに効果的な勉強方法

学習目標を立てよう

中国語に限らず、語学習得への近道は目標を立てることにあります。

一朝一夕で習得できない語学学習においてモチベーションは大切なポイントです。

目標があることで、モチベーションを維持しやすくなりますよ。

「中国人留学生と日常会話を楽しみたい!」「中国で働きたいので、ビジネス会話までマスターする。」「中国語を学んで、1人で台湾旅行を満喫!」「学生のうちに中国語検定準1級を取得したい。」など、人によって様々な中国語を学びたい理由があると思います。

それを目標とし、勉強をスタートしてみましょう!

目標を立てたら学習開始。千里の道も一歩から

まずは基礎学習。

ピンインや声調をマスターすれば、正しく伝わる発音が習得できますよ。

それと同時に、中国語の文法も勉強しましょう。

そして、話せるようになるためには「多聴多説」がポイントです。これは、たくさん聞いてたくさん話すという意味の中国語です。

ディクテーションをおこない、何度も繰り返し音読したり、自分の発音を録音して聞いてみるのもおすすめ。

SNSやニュースなどを活用して、実際の言い回しや口語表現を覚えたり、リスニング力強化にも役立てましょう。ドラマや音楽、映画などでシチュエーションに沿ったフレーズを覚えるのもいいですね。

気軽に始められる方法ばかりなので、気になるものはぜひ試してみてください。

『HSK(Hanyu Shuiping Kaoshi)』を受験

主な中国語の検定試験は『HSK(Hanyu Shuiping Kaoshi)』や、『中国語検定試験』などがあります。

検定取得を目指す人は、中国政府公認で世界共通資格の『HSK』がおすすめです。

HSKの資格は世界共通のため、とっておくと大変有利です。

大学によっては中国留学で奨学金留学や進学留学ができたり、ビジネス面では中国企業や国内企業への就職や国際的なキャリアアップもできたりと、将来の可能性が広がります。

一方、中国語検定試験というのは、日本中国語検定協会が主催する日本独自の検定試験です。

日本語と中国語の相互理解が求められるので、中国語を扱う日本の企業に就職したい人におすすめの検定となっています。

中国語は発音が命!発音のコツ

「中国語の第一関門は発音」と言われることもあるほど重要視される発音。声調が違うだけで違う意味になってしまうので、当然と言えば当然ですね。

これから中国語を勉強し始める人はもちろんですが、苦手意識がある人にもぜひ覚えてほしい、中国語指導のプロフェッショナル!麗澤大学が教える発音マスターのコツをご紹介します。

あわせて読みたい記事:「中国語の発音は難しい?麗澤大学教員が教える発音上達のコツや勉強方法を解説!中国語の特徴を知ろう」

①母音を強調して発音

中国語は、母音を強く発音するという特徴があります。

四声を表す声調記号も母音の上に付いているので、子音よりも母音を意識して強調してみましょう。ネイティブの発音に少し近づいてきますよ。

中国語が通じない場合の多くは、母音の発音が間違っている場合がほとんどです。声調や子音の発音に目を向ける前に、正しい母音の発音をマスターしましょう。

また、例外はありますが原則として中国語の母音は子音によって変化しません。

まずは6つある単母音(a、o、e、i、u、ü)を覚えてみてください。正確な発音はリスニング力アップにもつながります。

②ピンインをローマ字読みしない

中国語の振り仮名であるピンイン。アルファベットで表記されているので、ローマ字読みで発音してしまいがちですが、ピンインの読み方は別物です。

似ている発音はあるものの、口の形など違うところが多いので注意しましょう。

たとえば、ピンインで「e」と記載されていても「エ」と読んでしまうと通じない原因になってしまいます。

最初にピンインの正確な発音を覚えることが、中国語マスターへの近道です。

③抑揚・高低を意識して発音する

中国語発音マスターのコツは大きく2つあります。

1:口を大きく開けて発音をすること。

口の開きが足りないと、発音が上手くいきません。少し大げさなくらいでちょうど良い場合もあるので、特に最初のうちは恥ずかしがらずにオーバーに発音してみるといいかもしれません。

2:意識的に第一声を高くとること。

第一声を高くとることで、第三声(低い平)と第一声(高い平)の幅が広がり、各声調の区別が、よりはっきりつきます。

中国語の勉強に役立つ!おすすめ勉強ツール

中国語を勉強する方法には語学スクールやオンラインレッスンなどもありますが、YouTubeやアプリなどを使えば気軽に始められますよ。

もちろん、補助教材として使うのもおすすめです。

それではおすすめをいくつかご紹介します。

SNSやアプリで中国語を学ぶ

まずは中国語に触れてみるという意味ではアプリ、Youtubeなどの各種SNSなども有効です。

好きな中国人アーティストやSNSインフルエンサーなどを見つけてチェックしてみましょう。中国版のインスタグラム「小红书」や、中国版YouTubeと言われる「ビリビリ」などもチェックしてみると「今」の中国カルチャーに触れられますよ。

楽しみつつ中国語を学んでみましょう。

■アプリ

NHKゴガク アプリ - NHKゴガク

「声調確認くん」というものがあり、自分の声調(可視化されます)とお手本の声調を比べることができますので楽しみながら学べておすすめです。

■モジュール

東外大言語モジュール|中国語 (tufs.ac.jp)

東京外国語大学が作成した言語モジュール。

■YouTube

CCTV电视剧 - YouTube

TVBS NEWS - YouTube

慣れてきたらニュースを中国語でチェック

■ニュース

今起こっているニュースを中国語でチェックしてみましょう。

時事用語がわかればビジネスにも直結します。

新闻提要 | NHK WORLD-JAPAN News

■ポータルサイト

下記は中国のポータルサイトで、中国、台湾の大学の授業を観ることができます。

中国大学视频公开课_网易公开课 (163.com)

最新上線 - 臺大開放式課程 (NTU OpenCourseWare)

麗澤大学の外国語学科・中国語・グローバルコミュニケーション専攻で中国語を学ぼう

中国語専攻から進化を遂げた麗澤大学の「中国語・グローバルコミュニケーション専攻」では、語学力はもちろんのことビジネスに必要な知識とセンスを学べます。

50年近く中国語の指導をしてきた歴史ある麗澤大学では中国語の「発音」に力を入れて指導しています。

入学時より発音とリスニングの基礎を徹底して身につけ、2年次からは中国語のみで進められる授業もあるので実践的な中国語の力が付きます。また、3年次には原則として全員が中国や台湾に留学し、中国語はもちろん、現地の文化を学びコミュニケーション能力も身につけていけるでしょう。

口と耳を徹底的に鍛えるカリキュラムだからこそ、一生モノの中国語が習得できます。

また、中国語のみならず、英語も4年間を通じて勉強できるので、トリリンガルも夢ではない環境です。

ビジネスはもちろんのこと、環境問題や人々の暮らし、中国・台湾、アジアの歴史や現状など、グローバルな視点で考え方を学び、社会で活躍する人材になってみませんか?

麗澤大学にあるさまざまなチャンスを手にして中国語習得に生かそう!

「チャイハウス」で国内留学はいかが?

麗澤大学には中国語が身につく魅力的な環境が豊富です。その一つに、「チャイハウス」があります。

チャイハウスとは、麗澤大学の学生寮の中の1ユニットで、中国語・グローバルコミュニケーション専攻の学生と中国語ネイティブの留学生がともに生活しています。その様子はまるで留学。

中国語を身につけたい場合、ネイティブに囲まれている環境はとても魅力的ですよね。環境をどう使うかは学生次第と言われていますが、実際はどうなのでしょうか?

「留学生とキッチンやリビングで会った時には、授業で学習した中国語を実際に使って会話をするようにしています。先日は新たな取り組みをしてみようと、留学生の孔さんに中国語だけで1~2時間集中してマンツーマンで話す時間を設けてもらい、中国の旅行事情をテーマに話をしてみました。」という学生。

「中国と日本の架け橋になりたいと思っているので、今こうしてチャイハウスの中でその役割を果たせていることは光栄ですし、毎日が楽しいです。」「中国について聞かれた時、私自身でさえもわからないことがあるので、改めて母国のことを調べ、理解を深めています。」という中国人留学生の声があります。

中国語を学ぶだけではなく、中国語圏の生きた文化を感じる事ができる環境は魅力的ですね。

あわせて読みたい記事:「まるで留学。1年次から、中国語ネイティブの留学生がいる「チャイハウス」で一緒に生活しませんか?!」

iFloorは麗澤大学とっておきのグローバル学習スペース

チャイハウスのほかにも、外国語に触れられるチャンスはあります。

校舎に設置されたスペース「iFloor」では多国籍のグローバルな先生や留学生と交流したり、1対1で英作文指導を受けられるシステムもあります。

ほかにも魅力的なチャンスが豊富な麗澤大学の卒業生は、グローバルな活躍をしている人も多数!中国語の文献を読み解けるほど語学能力を鍛えた先輩は「私のように中国語と英語の2ヵ国語をビジネスレベルで使いこなせる人材は少ないのが現実で、日々中国語と英語を駆使してナショナルスタッフの同僚や取引先と円滑なコミュニケーションを図りながら、業務でも結果を出すことができていると自負しています。」と語っています。

海外で2カ国語を操りながら仕事をする基礎も、麗澤大学では確実に身につけられますよ!

漢字という強みを生かして中国語を学んで自分のスキルに!

私たち日本人には馴染み深い漢字。簡体字や繁体字の差はありますが、中国語も漢字を使う言語なので意味が比較的すぐわかるものです。

これは中国語を勉強するうえで強みとなるところ。

麗澤大学の中国語・グローバルコミュニケーション専攻では、発音重視で一生モノの中国語が学べます。発音できればリスニング力も自然とアップするものです。

あとは、たくさん聞いてたくさん話す「多聴多説」を合言葉に、失敗を恐れずコミュニケーションを取ってみましょう。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。