麗澤大学では、学生たちが主体となって地域に新しい価値を創造する取り組みを行っています。そのひとつが、2024年12月19日に開催された「第2回柏麗(はくれい)花火祭り」です。このプロジェクトは、2021年に近藤ゼミの学生たちが地元の花火業者と連携し、コロナ禍で打撃を受けた地域を元気づけようと始めました。2回目となる今回は、令和6年度柏市チャレンジ支援補助金に採択され、クラウドファンディングによる資金調達や、工学部とのコラボレーションによるワークショップの開催といった地域との結びつきを深める新たな試みにも挑戦しました。後編では、薬師神さんがプロジェクトに参加したきっかけや、得られた学びなどについてお伝えします。

※取材時4年次生。

背中を押してくれたのは、来場者の言葉と笑顔

-

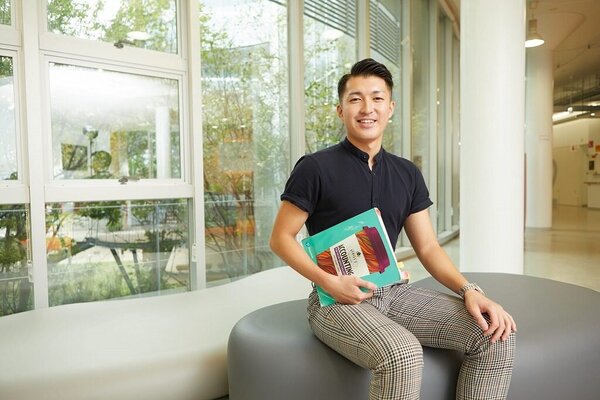

私がこのプロジェクトに参加したきっかけは、2年前、近藤ゼミの活動を始めたことでした。当時、初回の柏麗花火祭りプロジェクトが立ち上がり、ゼミ内で話し合いが進められていました。その中で、当時のゼミ長が「これはおもしろそうだ」とリーダーに立候補し、私はメンバーとして参加しました。プロジェクトの立ち上げ当初は、学長へのプレゼンテーションや計画の骨組みをゼミ長たちが中心となって進めていたため、私は深く関与していませんでした。しかし、プロジェクトの途中でリーダーを引き継ぐことになったことで責任が増し、次第に積極的に携わるようになりました。

今回の第2回柏麗花火祭りを企画するにあたり、正直なところ迷いもありました。授業やアルバイトと並行して準備を進めることは、時間的にも体力的にも大変だからです。しかし、去年会場で聞いた「とても綺麗でした」「来年も楽しみにしています」といった来場者からの声が背中を押してくれました。また多くの方に喜んでいただきたいという気持ちが、再びプロジェクトを動かす原動力になりました。

今回は、近藤ゼミの枠を超えた新たな運営体制でスタートしました。私を含む有志メンバー8名が集まりましたが、私以外は全員が初めての参加者でした。運営がスムーズに進むのか不安もありましたが、先生の後押しもあり、意欲的な仲間が集まってくれました。それぞれが持つ強みや興味を活かして役割を分担し、全員で協力しながら準備を進めることができました。

振り返れば、毎日が学びの日々

柏麗花火祭りのプロジェクトを通じて、本当に多くの学びを得ることができました。特に心に残ったのは、『資金調達の工夫』と『伝える力』の重要性です。今回のプロジェクトでは、クラウドファンディング、補助金の申請、協賛企業の募集という複数の手段を組み合わせることで、イベント開催を実現できました。その中でも、クラウドファンディングを通じて「伝える」と「伝わる」の違いを深く理解しました。資金を集める際、単に「これをします」という情報を伝えるだけでは相手の心には届きません。「なぜそれを行うのか」「その先にどんな世界を思い描いているのか」といった思いやストーリーを丁寧に伝えることで、初めて共感を得ることができると気づいたのです。同様にSNSでの情報発信でも、活動の意義や目的をしっかり説明することで、多くの方々に興味を持っていただくことができました。

-

また、チームでの役割分担やトラブルへの対応力、そして諦めない姿勢も大きな学びとなりました。プロジェクトメンバー全員の得意分野や希望を考慮しながら役割を割り振ることで、チーム全体のパフォーマンスを最大化することができました。当日の予期せぬトラブルにも柔軟に対応する力が身につきました。

この1年間を振り返ると、多くの困難がありましたが、その度に諦めず挑戦を続けたことが成果につながったと感じています。資金調達から地域連携、そして当日の運営に至るまで、経験したすべてが私自身の成長に直結しました。

柏麗花火祭りを通じて、大学の魅力を再認識

-

麗澤大学の最大の魅力は、学生と教職員との距離の近さです。先生方や職員の方々が学生一人ひとりを理解し、親身になって相談に乗ってくれる環境があります。私自身、花火祭りのプロジェクトを通じてこの良さを実感しました。特に近藤先生は『見守りスタンス』を取りつつ、必要なときには適切な助言をしてくださり、プロジェクトが壁にぶつかったときには背中を押してくださる存在でした。このような信頼できる先生方がそばにいることで、挑戦への意欲が湧いてきます。

また、麗澤大学には学生の主体性を尊重する文化が根付いています。サークル活動やプロジェクトなど、自分から「やってみたい」と声を上げれば、それを後押ししてくれる体制が整っています。学生が主体となって活動するチャンスが豊富に与えられるので、授業で学んだことを実践に活かす経験が得られます。私もそのような経験をたくさんさせてもらいました。皆さんもオープンキャンパスなどに積極的に参加して、自分に合う大学を見極めてください。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。