【前編】地域のプロとともに、若者の魚離れに挑む! 経済学の学びを活かしたイベント「ふくしま常磐もの振る舞い」

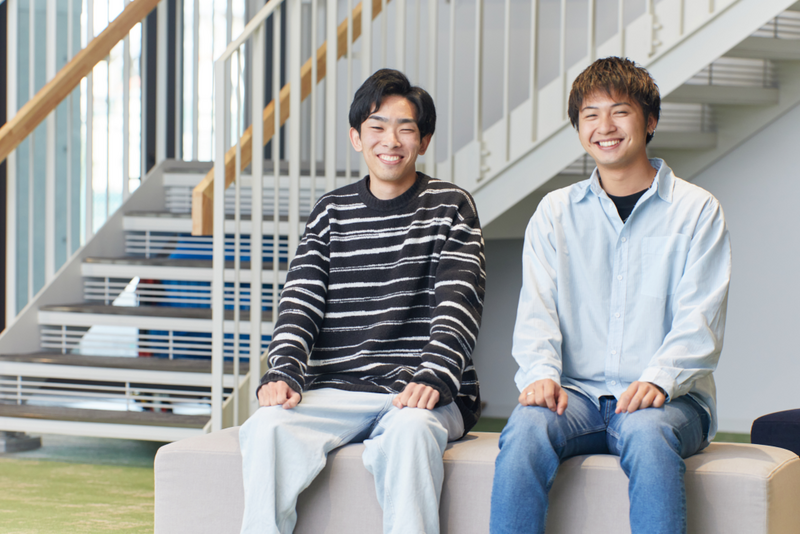

経済学部の大越利之ゼミナールに所属する3年次生の岡野一太さんと海老原遥人さん。同じゼミナールの仲間とともに地域の方々と連携し、若者の魚離れをテーマに、柏市にある道の駅「しょうなん」で開催されたイベント「ふくしま常磐もの振る舞い」の企画・運営に参加しました。高校時代から経済学への興味を深めていた二人は、大学で得た学びを活かし、地域社会の課題に挑むことを目標に掲げています。前編では今回のイベントの概要や準備における苦労、当日の様子などを詳しくお伝えします。

※取材時、3年次生

※取材時、3年次生

経済学と地域課題をつなぐゼミナール活動

―まずは、大越ゼミを選んだ理由と大越ゼミでの学びについて教えてください。

-

岡野さん:経済学では、合理的な人間をモデルにして考えるのが一般的ですが、学んでいくうちに「これは本当に現実の人間の行動を反映しているのだろうか?」という疑問を持つようになりました。特に、感情や心理が行動に大きく影響する場面が多いことを感じていたからです。大越ゼミは、そうした実際の人間の行動を考える「行動経済学」を研究しているということで興味を持ち、所属を志望しました。

海老原さん:私がゼミナールを選ぶ上で大切にしていたのが、自分がやっていて楽しいことに取り組みたいという気持ちでした。行動経済学には、たとえば無料という言葉が人の心理にどれだけ影響を与えるかなど、日常生活に直結するテーマが多くあります。大越ゼミはそういった行動経済学を活用して社会課題を深掘りし、その解決策を考えるゼミナールなので、とてもおもしろそうだと感じました。

若者の魚離れ解消を目指すイベントに参加!

―今回大越ゼミの学生が参加した「ふくしま常磐もの振る舞い」について教えてください。

岡野さん:「ふくしま常磐もの振る舞い」は、若者の魚離れを防ぐことと、福島県いわき市で水揚げされる魚介類や水産物である"常磐もの"の魅力を広めることを目的としたイベントです。街づくりを支援する株式会社URリンケージと福島県漁業協同組合連合会(以下:漁連)が連携して企画したもので、大越先生が漁連の方とご友人だったことがきっかけとなり、私たち大越ゼミの学生がプロジェクトに参加することになりました。

―なぜ「若者の魚離れ」をテーマに選んだのですか?

-

海老原さん:以前から地域復興に何か貢献できないかと考えていました。授業で都市経済学を学ぶ中で、過疎化している地域をどう盛り上げるかという課題に触れ、行動経済学の知識が地域活性化に役立つのではないかと感じたのです。また、ニュースや新聞で東日本大震災の影響による福島の風評被害について知り、このプロジェクトを通じて少しでも支援したいと思いました。ただ、実際に漁連の方々から福島の現状を伺うと、想像していたよりも風評被害は減少していることがわかりました。そこで、テーマを若者の魚離れに切り替えて、イベントの企画を進めました。

イベント準備の裏側~解決策を探る

―企画立案や準備はどのように進めていったのですか?

-

岡野さん:魚離れの理由のひとつとして、調理が面倒だという点が挙げられます。この課題に対する解決策として、常磐ものを使った料理の提供と、特製のレシピカードの作成に取り組みました。魚を調理するハードルを少しでも下げられるように、漁連の方にアイデアをいただきながら、初心者でも気軽につくれるレシピを開発して来場者に提供することにしたのです。まずは料理初心者の自分が実際につくってみるところから始めました。魚を焼く際のコツや簡単なアレンジメニューなどを調べながら、試行錯誤を重ねました。また、カードのデザインにも工夫を凝らして、大越先生のアドバイスを参考にしながら、手に取りたくなるような色使いやイラストを取り入れました。

さらに、魚離れの実態をより深く理解するために、来場者を対象としたアンケート調査を実施しました。日常的に魚をどのくらい食べているのか、また過去20年でその頻度がどう変化したのかを尋ね、具体的なデータを収集しました。この調査結果は、今後の研究に役立てる予定です。

―行動経済学を活かした取り組みも行ったと伺っています。

-

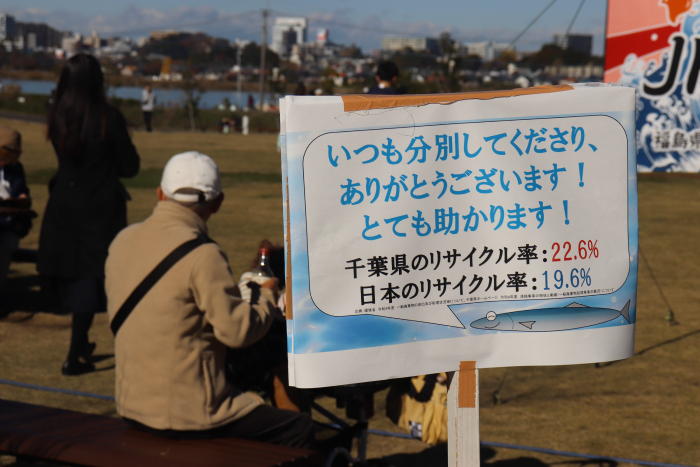

海老原さん:はい、今回行ったのがゴミ分別の促進です。これは、大越ゼミで学んだ行動経済学を実践の場で活かせる絶好の機会でした。イベントで発生する課題としてゴミの分別があるため、来場者に分別の意識を高めてもらい、運営を効率化する方法を模索しました。

具体的には、「メッセージがないゴミ箱」「千葉県のリサイクル率を掲示したゴミ箱」「柏市と日本のリサイクル率の比較を掲示したゴミ箱」の3種類を設置し、どの情報が最も効果的に分別を促すかを検証することにしました。掲示物のデザインや表現方法については、大越先生やURリンケージの方から何度もアドバイスをいただいて形にしていきました。

600食完売! イベント当日の熱気

―当日の様子や印象的な出来事について教えてください。

-

岡野さん:私たちは漁連の方々のサポート役として、試食コーナーでのさんまの炭火焼き、めひかりの唐揚げ、あおさのスープの提供と、特製レシピカードの配布、ゴミ分別の案内を担当しました。仕事の割り振りや休憩時間のシフトを事前に計画して、スムーズな運営を心掛けました。

驚いたのは、開場前の準備段階から来場者の長蛇の列ができていたことです。早く準備を終えなければと焦りながらも、全員で協力して対応しました。試食の際には、「おいしかったよ、ありがとう」と感謝の言葉とたくさんの笑顔をいただき、「レシピを家でも試してみたい」という声も多くいただきました。提供予定の600食が午後3時までに終了し、予想以上の反響が心から嬉しかったです。

-

―ゴミ分別の取り組みで印象に残ったことはありますか?

海老原さん:私はゴミ分別のブース担当として、来場者と直接コミュニケーションを取りながら正しい分別方法を案内する役割でした。小学生や高齢者の中には分別方法に迷う方もいらっしゃったのですが、掲示物にイラストを取り入れるなど視覚的にわかりやすくする工夫を行ったことで、自発的に分別を行ってくれる姿を多く見ることができました。掲示物別の3種類のゴミ箱の比較では、掲示物がないゴミ箱より、掲示物があるゴミ箱の方が分別率を高めることがわかりました。さらに、「千葉県のリサイクル率を掲示したゴミ箱」よりも「柏市と日本のリサイクル率の比較を掲示したゴミ箱」の方が分別率が高かったことから、より身近な情報や競争心をかき立てる情報が来場者の行動に強く影響を与えたと推測できます。

麗澤大学の最新情報をお届けします。

麗澤大学の最新情報をお届けします。