お知らせ

【学生の活躍】祭りを通じて地域を考える

千葉県習志野市谷津では、移住者の増加や町会の高齢化などの影響で、地域伝統の一つである祭りが廃れつつある現状が報告されています。このような状況に関心を持った本学学生たちが、祭りの意味や起源について調査を行い、その成果が報告書としてまとめられました。ここでは、その内容をご紹介します。

習志野の祭り研究チームは、国際学部 齋藤之誉教授の指導の下、

<谷津の祭りの起源>

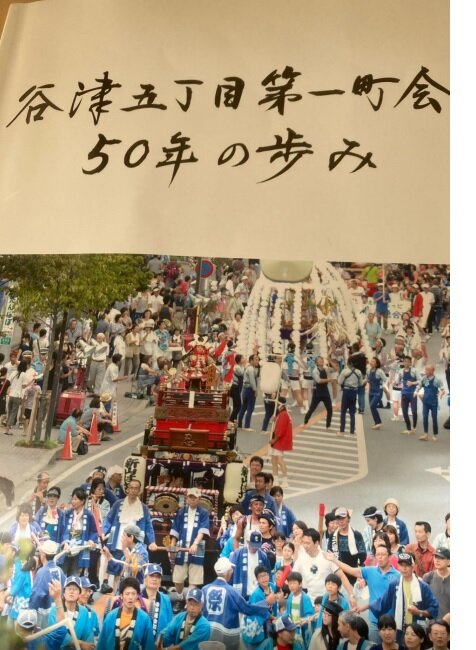

習志野市谷津では、市町村合併が進んだ56年前に地域が形成され、その後、平成15年には町会を拠点に市民祭りが行われるようになりました。この祭りでは、お囃子やばか面、山車の引き回し、さらには芋煮会や防災訓練など、幅広い行事が行われてきました。これらは、人と人とのつながりを深め、地域を活性化させることを目的とした活動でした。

<祭りの現状と課題>

近年、谷津5丁目の祭りは、気候変動や生活スタイルの変化により縮小を余儀なくされています。「夏祭りは高齢者には厳しい」「共働き家庭が増え、参加が難しい」といった声が町会会議で挙げられ、さらにコロナ禍の影響で芋煮会や定例会議の頻度も減少しました。その結果、2024年から夏祭りは中止され、秋祭りのみの開催となる決定がなされました。

<生活環境の変化>

一方で、谷津に隣接する津田沼では「奏の杜プロジェクト」が進行中です。このプロジェクトでは、農地だったエリアに住宅地が整備され、防災公園を拠点とした夏祭りが市主催で開催されています。奏の杜では、住民が主体となって地域の価値を高める取り組みが進められており、多くの家族連れが自然と集まる場となっています。

<今後の展望>

谷津の祭りが抱える課題は、地域住民でなければ分かりにくい部分も多く、解決には地域の協力と長期的な視点が求められます。私たちは引き続き現地に関わり、課題の本質を探るとともに、祭りの再興に向けた具体的な提案を模索していきたいと考えています。

谷津いこいの家(お祭り開催場所)

谷津いこいの家(お祭り開催場所) 谷津の歩み(資料より)

谷津の歩み(資料より)

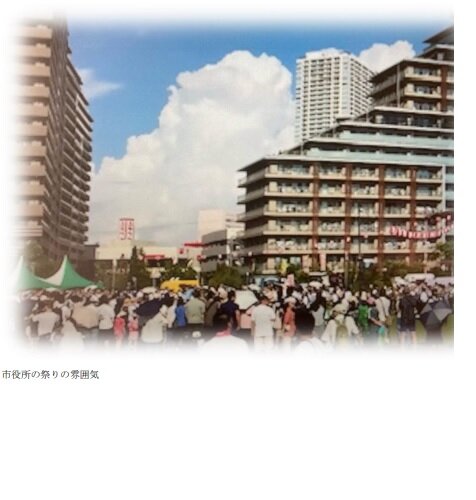

奏の杜祭りの様子(資料より)

奏の杜祭りの様子(資料より) 事前調査をした図書館

事前調査をした図書館

文責・活動メンバー:国際学部 谷口 昌史(代表・3年)、浪川 英太郎(3年)

※本活動は「麗澤大学後援会自主活動支援」として活動を支援致しました。