お知らせ

麗澤大学 情報教育センターが「大学ICT推進協議会(AXIES)2024年度年次大会」で発表

2024年12月10日~12日に奈良県コンベンションセンターで行われた「大学ICT推進協議会2024年度年次大会」において、麗澤大学 情報教育センターが情報教育に関する2件の研究発表を行いました。

【発表内容】

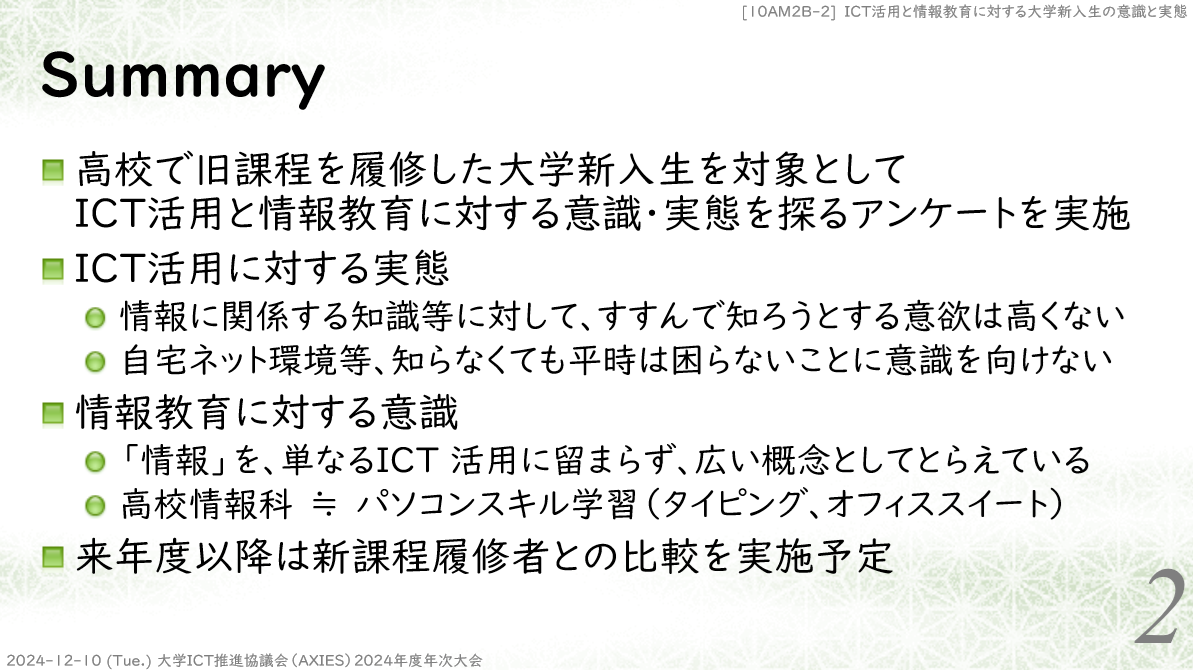

・「ICT活用と情報教育に対する大学新入生の意識と実態」

中園長新(国際学部)

大学新入生が「情報」という概念をどのように捉え、高等学校での情報教育がどのように影響しているかを分析・考察しました。

アンケート調査の結果、「知っておかないと困る情報」には関心を向けているものの、「知らなくても使える情報」の知識を自ら深めようとする意欲は必ずしも高くないと示唆されました。また、大学新入生にとって「情報」とはICTとの関わりを持ちつつも、それだけに留まらず、データの活用やコミュニケーションといった広い概念として意識していることが分かりました。

一方、高校の情報教育では、タイピングやMicrosoft Officeソフト(Word、Excel、PowerPoint)の操作といったパソコンスキル習得が中心となっており、

情報教育を「スキルを学ぶ機会」として認識している実態も明らかになりました。

2022年度から始まった「情報Ⅰ」の必修化と、2025年度の大学入学共通テストへの出題に伴い、高校において情報活用能力の育成という観点に基づく本質的な授業を実践することを期待しております。

今後は、新課程を履修した大学新入生において、この結果がどのような変化を見せるかを継続的に調査し、比較検討していきたいと考えます。

・「大学組織における生成AI活用の取組み」

吉田健一郎(経営学部)小塩篤史(工学部), 神田彰信(情報教育センター), 加藤国雄(情報教育センター), 戸張花(情報教育センター), 横田理宇(経営学部), 千葉庄寿(外国語学部), 中園長新(国際学部), 仲諒太朗(情報教育センター), 山田大智(情報教育センター)

生成AIが大学事務職員の業務にどのように貢献するか、その導入過程での課題とメリットについて検討しました。

OpenAI社が提供するChatGPT Team Planを導入し、各部課の職員と教員の一部にアカウントを付与しております。

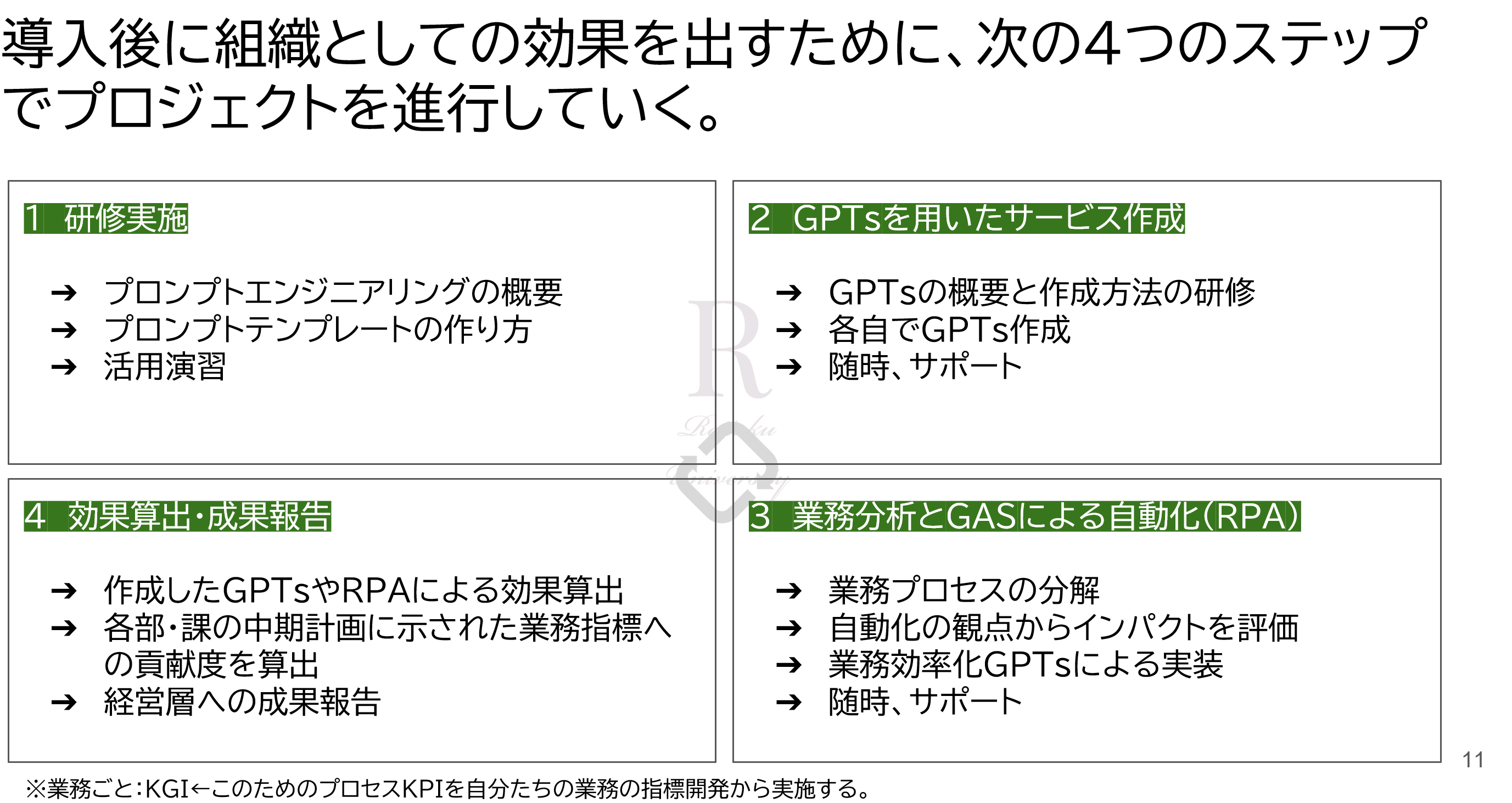

4つのステップ(研修、GPTsサービス開発、GASを用いた自動化、効果算出)を通じて組織全体で運用を展開し、履修登録のFAQ対応、

学生データ分析、広報資料の自動生成、健康支援相談の効率化など、各部門ごとに生成AIの適用業務を明確化し、実装しています。

様々な部門において、生成AIを活用することで、時間のかかる反復的な業務の自動化をし、正確かつ迅速な情報提供が可能となります。

これにより、職員はより高度で戦略的な業務に集中することができ、業務全体の効率が大幅に向上すると期待されます。

また、学生対応の質も向上し、個別化されたサービス提供が可能となることから、学生や教職員の満足度も向上すると考えられます。

今後も、技術の進展に応じた継続的な改善と適応を行い、大学業務の最適化を目指していくことが重要です。